| |

| |

横穴式石室の特徴 横穴式石室の特徴 |

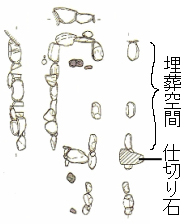

| 本石室の大きな特徴は次の3つです。 |

| 1 |

玄室と羨道の間にある仕切り石と、玄室の側壁最下段に他より大形の段丘礫(河川から運ばれ、堆積した地層に含まれた礫)を用いました。 |

| 2 |

段丘礫(河原石)積みの横穴式石室では最下段から平積みすることが多いなか、立てて据える腰石技法を採用しました。この技法は、県内初の確認例です。 |

| 3 |

仕切り石の頂部と床面の間には45cmの高低差がありました。埋葬空間を明示していたのです |

|

|

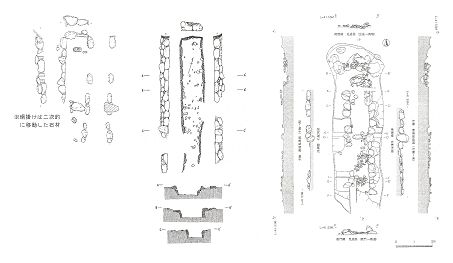

| 横穴式石室実測図(網掛けは二次的に移動した石材) |

|

| |

| |

横穴式石室の系譜と年代 横穴式石室の系譜と年代 |

| 6世紀後半から7世紀にかけて、全国的に横穴式石室をもつ古墳が多く築かれました。しかし、富山県内だけでなく、北陸(福井県・石川県・新潟県)を見渡しても本石室とよく似た例はありません。それは、この時期の横穴式石室は石室構造に地域性が現れただけでなく、地域で採れる石材に即して構築されることが多くなったことによります。 |

| |

| 本石室のように玄室が狭長な片袖式石室として、北陸には福井県おおい町畑村古墳石室、福井市法土寺3号墳石室、石川県白山市田地古墳石室、石川県野々市町上林古墳石室があります。このなかで、本石室のように礫(河原石)を使った田地古墳石室・上林古墳石室が注目されます。両古墳は約2.7kmしか離れておらず、石室構造も酷似することから、密接な関係にあったことがわかります。本遺跡の古墳を残した集団は、北加賀の小古墳を残した集団と、移住など何らかの関係があったと考えられます。石室構造の類似性から、本石室は6世紀末葉から7世紀前葉頃のものと推定できます。 |

| |

|

| 1 二本榎遺跡SZ01石室 |

2 田地古墳石室 |

3 上林古墳石室 |

|

| |

| 周溝に残されていた供献土器の年代やその埋没層、地元に伝わる土器の年代なども考慮すると、古墳は7世紀初頭前後に築造・初葬され、7世紀前葉・7世紀中葉に追葬されたと考えられます。さらに7世紀中葉から後葉に追葬された可能性もあります。つまり、少なくとも3回、最大4回の埋葬が行われたのです。初葬時の供献土器が1破片のみであることから、供献土器は1回目の追葬時までに片付けられたことがわかります。地元に伝わる土器は1回目または2回目の追葬の際、被葬者に添えて副葬されたものと考えられます。 |

| |

|

|