| |

| 呉羽モグラ池遺跡の装飾土馬 |

| |

|

| |

| 呉羽モグラ池遺跡内には、「モグラ池」と呼ばれる灌漑用のため池がありました。これを埋める工事中に土馬が出土しました。 |

| |

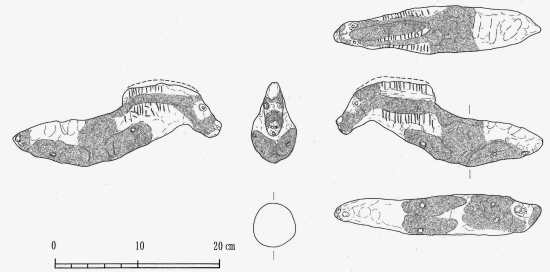

| この土馬は、長さ24.5cm、幅5.36cm、重さ540gの土師質の飾り馬で、目・鼻・口・たて髪が丁寧に表現されています。たて髪は櫛状工具で引かれ、手綱を貼り付けるために中央部を削っています。貼り付けられていた手綱や鞍は剥落しており、顔・首筋・背に剥落痕が観察されます。胴部から後ろの作りは簡略化されており、指で整形した痕跡が残っています。脚はいずれも欠損しており、剥落部に4か所の孔がみられます。尾部の下から首筋までは中空となっており、焼成時の割れ防止のために熱を逃がす穴をあけたと考えられます。これらの特徴から、この土馬の年代は7世紀中ごろ(白鳳時代)と推定されます。 |

| |

|

|

| 装飾土馬 |

|

| |

| 県内の土馬は7世紀から9世紀に作られました。時期の早いものは顔やたて髪など細かく表現し、手綱や鞍を付けた飾り馬が多く、時代が下がると細部は省略化して形だけを整えた裸馬に変わっていきます。出土状況には、窯跡のほか谷部や湧水点、溝からのものがあり、窯場の操業にまつわる祭祀や水辺での雨乞い、止雨などの祭祀に関係すると考えられます。また、全体がそのまま残っているものはなく、破損しているものが大半で、祭祀の中で土馬の一部を壊すことが行われたとみられます。 |

| |

| |

| 呉羽モグラ池遺跡の土馬は大型の飾り馬で、細部の表現が豊かなものです。時期も早い年代であり、都で流行した祭祀用の道具をいち早く取り入れたものと推測されます。 |

| |

| 土馬の出土した谷は、古代の律令祭祀に関わっていた場所の可能性があります。ただし、この遺跡には同時期の遺物がなく、他から持ち込まれたのではないかと推測されます。また、周辺域にも白鳳時代の遺跡は存在しないため、製作窯や祭祀を執り行った集落について、更なる検討が必要です。 |

| |

|

| 土馬実測図(網かけは剥落部分) |

|

| |

参考文献

富山市教育委員会 2016 『富山内遺跡発掘調査概要ⅩⅦ-呉羽モグラ池遺跡-』 |

| (小林) |

|

| |