| |

| 八幡国民学校跡の基礎と統制陶磁器 |

| |

|

| |

調査の概要 調査の概要 |

| 市立八幡小学校体育館改築工事に先立つ今市遺跡の発掘調査で、明治時代から昭和時代の遺構や遺物が見つかりました。 |

| |

| |

八幡国民学校の基礎(昭和時代 20世紀) 八幡国民学校の基礎(昭和時代 20世紀) |

| 昭和17年に、この地に八幡国民学校の新校舎が建築されました。調査では、校舎の基礎とみられる6列のコンクリート基礎を部分的に確認しました。その基礎は30cmから40cmの厚さで栗石(川原石)を敷き、その上に径5cmから10cmの丸い礫を混ぜた高さ30cmのコンクリートをのせています。基礎の周辺からは地面に掘られた穴を多数検出し、学校で使用されていた硯やガラス瓶などの文房具、火鉢、七輪、食器などが見つかりました。 |

| |

|

| 昭和36年ごろの校舎(丸印付近を発掘) |

| |

|

| 発掘された国民学校の基礎 |

|

| |

| |

統制陶磁器の出土 統制陶磁器の出土 |

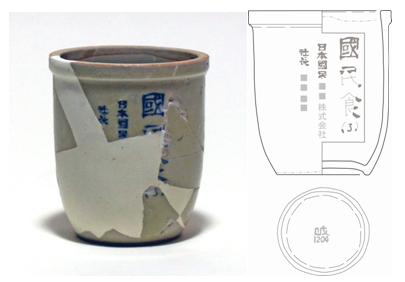

| 注目されるのは、昭和16年から20年の戦時中のみ生産された「生産者識別番号」いわゆる「統制番号」の付けられた焼き物「統制陶磁器」(統制陶器とも呼ばれる)が数点出土したことです。写真の焼き物は、戦時中の缶詰の代用品として生産され「防衛食器」と呼ばれていました。側面に「国民食」と表記され、底部には統制番号が「岐1204」と表示されています。番号からこの器が岐阜県内の東濃地域で生産されたことが分かります。 |

| |

| この統制陶磁器は、長い日本の陶磁史上で唯一生産者と生産時期が特定できる貴重な資料です。 |

| |

|

| 「国民食」と記された防衛食器(直径8.2cm、高さ9.6cm) |

|

| (鹿島) |

|

| |