|

|

| |

| 二本榎遺跡出土のガラス小玉について |

| |

|

| |

発掘調査のあらまし 発掘調査のあらまし |

二本榎遺跡は、富山市街から南西へ約9kmの婦中町小長沢地内に位置する、古墳時代後期(6世紀末から7世紀前葉)の直径約14mの円墳です。主体部は横穴式石室です。

調査では、羨道と呼ばれる石室へ向かう通路付近から土製の丸玉が1点みつかりました。また、石室内からガラス小玉などが出土しました。 |

| |

| |

新たに出土した小玉類 新たに出土した小玉類 |

| 平成23年度には、青色ガラス小玉が1点、平成26年度の調査で小玉8点が見つかりました。青色5点、黒色2点、黄色1点です。黄色のガラス小玉は、最大径4.26mm、最大長3.34mm、孔部最大径1.89mm、重量0.08gです。 |

| |

|

| 出土した玉類 |

|

| |

| |

小玉類の蛍光X線分析 小玉類の蛍光X線分析 |

小玉の材質を調べるため、金沢学院大学歴史学専攻 中村晋也准教授の研究室で科学的な分析(蛍光X線分析など)を行ったところ、黒色の小玉は泥岩製、黄色の小玉は「スズ酸鉛」を着色顔料としている珍しいガラス玉であることが判りました。スズ酸鉛の黄色ガラス小玉の確認は富山県では初めてです。ガラスの材質は「高アルミナソーダ石灰ガラス」と推定されます。また製作技法については、ガラス管を引き伸ばした後、裁断する「引き伸ばし管切技法」と推測されます。

北陸では、石川県輪島市稲舟横穴古墳群8号墳からも1点出土が確認されています。 |

|

| |

| |

珍しい「スズ酸鉛」のガラス小玉の出土について 珍しい「スズ酸鉛」のガラス小玉の出土について |

二本榎遺跡と稲舟横穴古墳群で出土した黄色ガラス小玉は、弥生から古墳時代に東から南アジアで広範囲に流通していましたが、当時国内で生産することができず、大変稀少なものでした。

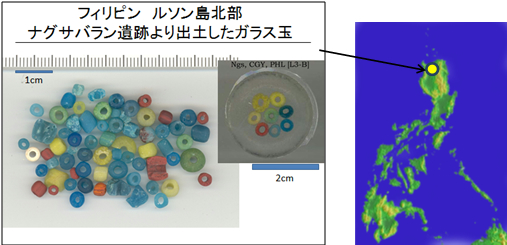

2点のガラス小玉を実見した台湾中央研究院地球科学研究所の飯塚義之博士によると、この黄色ガラス小玉は「インド−太平洋型」と考えられ、台湾やフィリピンルソン島からも多数出土しています。 |

|

| 輪島市稲舟古墳(左)、富山市二本榎遺跡(右) |

|

|

| |

|

| 約2,300年前(BC3c)から1500年前(AD5c)の間(金属時代) |

(写真)飯塚義之氏提供 |

|

| |

| 化学成分としてスズが含まれていると言う点で東南アジアの広い範囲で確認できる黄色ガラス小玉と同類、あるいは同様の製作技法で作られた可能性があり、その分布は、広域的なものの動きや技術の伝播を考える上で大変興味深いと関心を寄せられています。 |

| |

奈良文化財研究所保存修復科学研究室の田村朋美研究員によると、この黄色ガラス小玉を含む古墳時代のガラス小玉の多くは、日本列島外から舶載(船で運ばれた)されたとのことです。国内で原料からガラス素材の生産が開始されたのは、奈良県明日香村の飛鳥池遺跡(7世紀後半から8世紀)が最初です。

この小玉を二本榎遺跡や稲舟横穴8号墳の被葬者はどのように入手したのでしょうか。またどこで製作されどのような流通ルートを経て北陸の地にもたらされたのでしょうか。入手ルートや両古墳の被葬者に関連があるのかなど、今後解明していきたいと思います。 |

| (鹿島) |

|

| |

|

|

Copyright(c) Center for Archeological Operations, Board of Education, Toyama City. All Rights Reserved.

|