| |

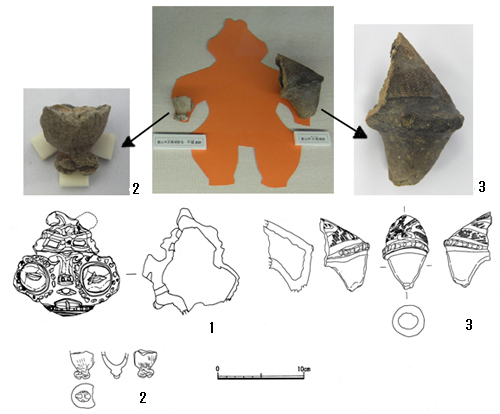

| 富山市内から出土した遮光器土偶 |

| |

|

| |

| 遮光器土偶は、縄文時代晩期に東北地方北部を中心に広がった「亀ケ岡文化」を代表する遺物です。大きな目が表現されているのが特徴で、北方のイヌイットなどが雪の強い照り返しから眼を保護するために使用した雪メガネ(遮光器)に似ていることから名が付けられています。 |

| |

| 富山市内ではこれまで3例の遮光器土偶が見つかっています。 |

| |

| |

| 1.伝水橋舘町出土(富山市指定文化財) |

| 大正時代後半ごろ、富山市水橋舘町地内で壁土採掘中に発見されたと伝えられる個人所蔵品です。昭和51(1976)年5月に富山市教育委員会による聞き取りや資料調査が行われ、昭和52(1977)年6月には富山市指定文化財(考古資料)に指定されました。 |

| |

| 本資料は遮光器土偶の頭部分で、高さ約12cm、幅12.7cm、奥行き9.cm、重量336gの大型品です。頂部に宝冠状の飾りがあり、漆黒色の顔の表面は丁寧に磨かれて光沢を帯びています。大きく表現された目の周辺部などに赤色顔料の痕跡があり、もとは赤く彩られていたと考えられます。 |

| |

| 本資料は遮光器状の目が左右に大きく離れている、鼻にかかる部分が省略されて鼻筋が表現されるなど、東北地方の遮光器土偶の顔つきに比べると違いがみられ、当地で模倣して製作されたと考えられています。 |

| |

|

|

|

| 1 |

|

| |

| |

| 2.浜黒崎野田・平榎遺跡 |

| 平成7(1995)年の発掘調査出土品です。縄文時代後期から晩期の土器捨て場より大量の縄文土器、石器、木製品などと共に出土しました。本資料は右腕部分で、膨らんだ腕とS字状の先端部が特徴です。外面には赤彩された痕跡がみられます。 |

| |

| |

| 3.百塚遺跡 |

| 平成20(2008)年の発掘調査出土品です。本資料は肩から腕にかけての部分で、肩部には縄目と沈線で文様が付けられ、赤彩された痕跡がみられます。厚みのある肘部には列点で刻まれた隆帯が巡っています。 |

| |

|

| 遮光器土偶実測図 |

|

| |

| |

| 富山県内をみると、ほかに朝日町境A遺跡、黒部市田家遺跡、魚津市石垣遺跡、小矢部市桜町遺跡でも遮光器土偶が出土しています。遠隔地ながら「亀ケ岡文化」の影響が及んでいたのは明らかです。 |

| |

| ただし、現地のものを持ち込んで使用するなど直接的に影響を受けたというよりは、形や文様を模倣したり、在地のものと融合させるなど、間接的な関係性(周縁の第二次文化圏)であったのではないかと考えられます。 |

| |

| |

参考文献

小林高範 2018 「富山県内の遮光器土偶」『富山市考古資料館紀要』第37号 富山市考古資料館

藤田富士夫 1980 「(伝)水橋舘町出土の遮光器土偶について(1)」『富山市考古資料館報』No.3 富山市考古資料館

藤田富士夫 1981 「(伝)水橋舘町出土の遮光器土偶について(2)」『富山市考古資料館報』No.4 富山市考古資料館 |

| (小林) |

|

| |