珠洲焼は古代の須恵器の技法を受け継いだ灰黒色のやきもので、

平安時代末期(12世紀中葉)から室町時代後期(15世紀末葉)にかけて

能登半島の珠洲郡内(現在の珠洲市及び能登町の旧内灘町域)で生産されました。

北海道南部から福井県までの日本海側を中心に広く流通し、

富山市内の中世遺跡からも

貯蔵用の甕や壺、調理用の鉢のおびただしい数の陶片が出土しています。

これらは当時の暮らしに深く関わっていたことを物語っています。

本展では、珠洲焼の流通や変遷を中心に、

同時期に地元で焼かれた八尾焼や漆器碗をはじめとするさまざまな木製品などを通して、

現代の私たちの生活や文化の基本が中世に形作られたことをご紹介します。

この展覧会が、令和6年能登半島地震の被災地の一つである

奥能登地域への関心を寄せていただくきっかけとなれば幸いです。 |

|

|

|

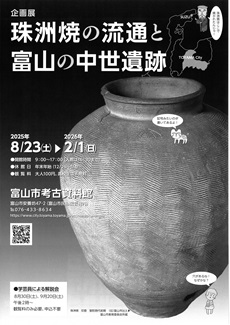

珠洲焼叩壺 (伝)富山市出土

室町時代前期 富山市教育委員会所蔵 |

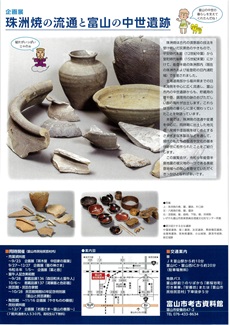

珠洲焼 甕、壺、擂鉢

富山市教育委員会埋蔵文化財センター所蔵 |

|

|

八尾焼 甕、壺、擂鉢

富山市教育委員会埋蔵文化財センター所蔵 |

漆碗、箸、曲物、下駄、櫛、将棋駒

富山市教育委員会埋蔵文化財センター所蔵 |

|

|

考古資料館外観 考古資料館外観 |

|

|

※ 考古資料館については、考古資料館ページでも紹介しています。

|