密田家について 密田家について

密田家は、富山を代表する売薬商家でした。江戸時代には近畿・薩摩を中心に、売薬業を手広く行っていました。特に薩摩組には多くの懸場(商売範囲)を持ち、組の代表を務め、薩摩への昆布廻送に関わるなど、深いつながりを持っていました。

明治時代には、富山の有力な売薬商人とともに、銀行業など様々な経済・産業を支える実業家として活躍しました。

建物について 建物について

密田家からの土蔵の寄附により、平成10(1998)年からの調査や解体・復元などの移築作業を経て、平成13年に売薬資料館別館として開館しました。

この蔵は江戸時代中期に建造されたもので、江戸・明治時代にあった大きな火事や水害・地震に耐え、修復を重ねてきたものです。柱の所々には、修復のたびに記されたと考えられる、安永2年(1773)や天保6年(1835)などの、年代の墨書が見られます。

第二次世界大戦の富山大空襲の際も、焼夷弾を屋根に受けましたが、幸い火は入らずに焼け残りました。このように戦災をもくぐりぬけ、現在に売薬商家のたたずまいを残す貴重な建物なのです。

ここが蔵の入口です。重厚な扉や窓は、蔵の内部を守るためのものです。

扉の中央にあるマークは「丸に蔓柏」、密田家の家紋です。そのほかにもこの家紋が付いている場所や資料があります。実際にご覧になって、探してみてください。

床や天井の大きな一枚板、継ぎ手を施されている柱や、長く太い梁、火災の度に塗り直しされ少し煤跡が残る扉、明治期に付けられた窓の庇など、蔵建築としてもたくさんの見どころがあります。

※古い部材がそのまま使われている部分もありますので、注意してご覧ください。

(大切に見てください)

※移築された際の状況などについては、図録「密田家の売薬ー能登屋のくすりー」に詳しく載っています。

資料・展示について 資料・展示について

1階の展示室では、密田家の資料の一部を展示し、年表などで密田家の歩みをご紹介しています。また、年に数回の企画展示は、この土蔵で主に行っています。

|

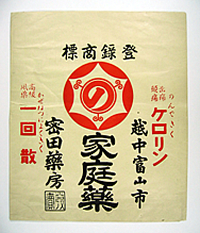

密田家が用いていた預袋

(収蔵品より) |

密田家の文書等の史資料から、富山売薬の歴史について分かるものが多く含まれています。その一つに富山売薬と薩摩の関係があります。

富山の売薬人は、北前船で北海道から昆布を仕入れ、それから薩摩へ昆布を運んでいました。昆布は、売薬を薩摩藩内で継続させてもらうための献上品の一つであり、薩摩から仕入れを依頼された荷物でもありました。薩摩は昆布を中国へ輸出し、中国の珍品や薬種などを輸入していました。

密田家は薩摩に多くの懸場(商売範囲)を持っており、売薬商人の責任者になることもありました。また北前船を所有していた時期もあります。よって、昆布の仕入れを請負い、薩摩で売薬を継続させてもらうよう尽力していたのです。

このような、売薬業の歴史を示す貴重な資料を、随時ご紹介していきたいと思います。

|