| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第五十一号 平成13年5月15日 |

|

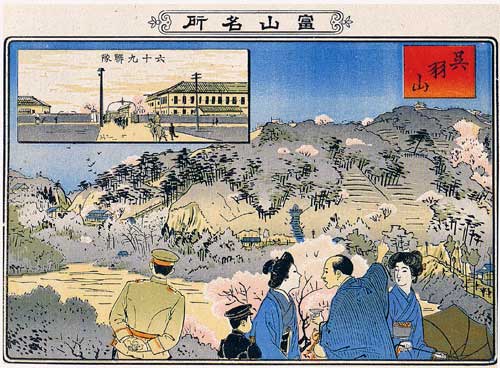

| 『富山名所 呉羽山』 |

|

| 明治42年に発行された色刷版画で、12枚1組で富山の名所を紹介しています。これは、その内の1枚で、桜の時期の呉羽山を描いたものです。呉羽山は富山に住む人々にとって、身近な行楽地でした。描かれているのは、花見客でしょうか。現在も春になると、お花見に訪れる人々で賑わっています。 一方、この呉羽山を交通の面から見てみると、今でこそ簡単に越えられるようになりましたが、以前は急で狭い坂を登らねばならない難所でした。今回は、歴史探訪ツアーの内容を元に、呉羽山越えについてご紹介します。 |

| ※他の富山名所は「博物館だより8、26、31、35号」でご紹介しています。 |

| 呉羽山越えルートの変遷をたどる |

|

当館で毎年1回程度開催している歴史探訪ツアー〜富山を歩く〜。 今回は、「呉羽山(くれはやま)越えルートの変遷をたどる」と題して、旧北陸道を中心に神通川から呉羽山まで歩きました。そして、中世から現代に至るまで、呉羽山を越えるルートの時代的変遷の解説を聞きながら、実際に山越えを行いました。 それでは、順にルートの変遷を見ていくことにしましょう。 |

| 中世の呉羽山越え |  安養坊の八幡社 民俗民芸村入り口付近にある |

| 中世には安養坊(あんようぼう)、現在の富山市民俗民芸村の辺りから越えたと考えられています。木曾義仲(きそよしなか)の先発隊として加賀に派遣された今井兼平(かねひら)も、安養坊の八幡社で戦勝祈願を行なっています。また、現在五福にある長光寺は、元々は呉服山安寧坊と号し、安養坊(安寧坊)で大伽藍を誇っていたといいます。 |

|

| 近世の呉羽山越え |

| 近世になると、安養坊から1kmほど南にルートが移ります。このルートは、旧北陸道として多くの人の住来で賑わったところで、現在も城山(じょうやま)散策コースとして残っています。脇に入ると、日蓮宗の総本山である身延山(みのぶさん)の七面大明神と同形の像を祀ったといわれる、七面堂(しちめんどう)があります。当時、近くには、日蓮宗に帰依した富山藩主、前田正甫(まさとし)により建立された武運山長久院(ぶうんさんちょうきゅういん)もあり、多くの参詣客で賑わっていました。 |

現在の七面堂 小さなお堂がひっそりと建つ |

絵図に見る七面堂 破却前は現在より南にあった |

| ところが、明治時代になり、神仏混交(しんぶつこんこう)の著しかった堂は、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)(仏教廃止運動)のため破却されてしまいました。数年後に再建されますが、この際に分かれたのが近くの稲荷社で、そのため祭神は七面大明神となっています。この山は、七面大明神を祀った堂があることから明神山・明神峠といい、山の東側の谷を五時谷といいました。峠を越えると中茶屋・追分茶屋とともに三茶屋と呼ばれた峠茶屋で、旅人のための茶店が並んでいました。 |

| ※神仏混交・廃仏毀釈については「博物館だより33号」参照 |

|

|

||

富山城下神通川船橋図(部分) 近世の七面堂と長久院。 山下守胤画。 |

往還松が並ぶ北陸道 『富山県写真帖』(明治42年) |

| 国道11号線は、昭和27年に国道8号線となる。さらに同49年には、バイパス開通に伴い県道となり、現在に至る。 |

| 近代の呉羽山越え |

| 明治11年、天皇行幸に際して、従来のルートでは道幅も狭く、坂も急なため支障があるとして、新道が開削されました。明治天皇は、呉羽山手前の尼寺で小休し、山越えのため馬車から板輿に乗り換えました。尼寺は、この栄誉を記念して皇息軒と号を改めましたが、今は跡形も残っていません。以後、呉羽山越えのルートは新道に移りました。 明治42年の皇太子行啓の際には、一部改修が加えられています。その後、運搬事情の変化により、従来の道では不都合が生じたため、大正8年に大改修が行なわれました。 現在、道脇に残る空き地は、改修前の新道の跡地と考えられます。この大改修にあたっては、富山県会議長である角島吉明の尽力があり、道脇に顕彰碑も建立されています。 |

神通川橋梁設図(部分) 「新道」が描かれている。 明治16年、松浦守美画。 |

皇息軒 『富山市史』(昭和11年)より。 |

角島吉明 大正大改修の功労者。 『富山県政史』より |

| 現代の呉羽山越え |

昭和に入り、国道11号線(現県道富山高岡線)の改良工事が行なわれました。呉羽山部分の工事にあたっては、新道を分断する形で切り通しが開削されました。開削工事は昭和10年度に完成し、以後現在に至るまで、山越えのための主要ルートの一つとなっています。切り通しの完成により、呉羽山は難所ではなくなりました。現在は、交通量の増大により、その拡幅が新たな課題となっています。 |

現在の切り通しと明神峠 |

| 右が切り通し。左手、尾根の少し低くなっているのが明神峠。 |

| 呉東(ごとう)・呉西(ごせい)と、富山県を東西に分ける基準となるほどの位置を占める呉羽山は、以前は難所であり、人々は急で狭い坂道を歩いて越えなくてはなりませんでした。現在は切り通しにより、車であっという間に通り過ぎてしまいます。しかし、こうして歴史をたどることにより、いつも何気なく越えている呉羽山も違って見えてきます。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |