| �������ق����INDEX�֖߂� |

| �攪�� ����9�N9��9�� |

|

| �w�x�R�����@�����O�ʂ�x |

|

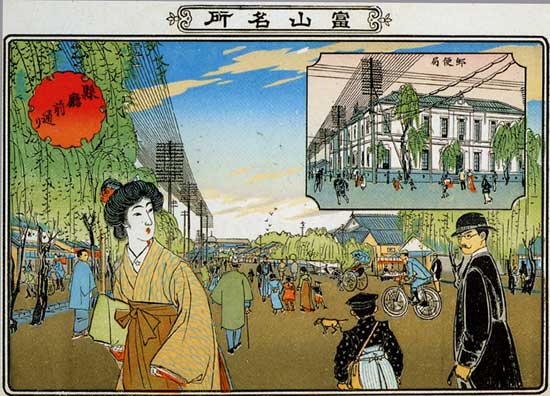

| �@�����p�̘V��j�����s�������L�����B��O�̌юp�̏����͏��w���ł��傤���B �@����͖���42�N�ɏo���ꂽ���̂ŁA�x�R�̖������Љ�����̂ł��B�������F����ŁA�S����12�킠��܂��B����́A���̓��̈ꖇ�Ţ�����O�ʂ�v�Ƒ肳�ꂽ���̂ł��B�x�R�隬�Ɍ������u���ꂽ���߂ɂ����ď̂ł��B�܂茻�݂̑�蒬�ʂ�̖�������̗l�q�Ȃ�ł��B �@�u��蒬�i�����Ă܂��j�ʂ�v���Ăǂ����낤�Ǝv�������̂��߂ɁA�ꏊ�̏Љ�B�x�R�隬���������Ɍ������Ă̂т铹�ŁA�s���v���U�̑O�̓��A���x�R�s����̗����Ƃ�����������ł��傤���B �@���č���́A���̑�蒬�ʂ�ɃX�|�b�g�ĂĂ݂܂��傤�B |

| �@�u��蒬�ʂ�v�͕x�R��̈ꕔ�������Ƃ���ŁA�����̐��ɂȂ�A�邪��̂���A�X���`������Ă����ߒ��Ő�������Ă��������ł��i�}�P�Q�Ɓj�B���݂̎s���v���U�O������ɁA�x�R��̐���ł���A���������������Ƃ���u���ʂ�v�ƌĂ�܂����B |

|

![�隬������]��](0802.jpg) |

|

| �隬������]�� | ||

| ���ʂ��s�����A��O�ɖx�������� ���������֒ʂ肪���� |

| �@���Ă��̑��ʂ�́A�x�R��̖{�ۂƓ�m�ۂ��Ȃ��y������O�m�ۂ̉��~�̊Ԃ̓��A�����đ��������łł������ł�(�}�P�Q��)�B���̂��ߓ������ψ�ł͂���܂��A�^�������ł�����܂���ł����B�܂����Ƃ��Ƒ��啍�߂͓G�N���̍ۂɒ��i��h�����ߏ��`�i�܂������j�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA���̖��c���������p�ɂȂ��Ă���ӏ����������̂ł��i�}�Q�Q�Ɓj�B���݂���ł͍l�����Ȃ��`�ł��ˁB |

| �}�P �@�����̕x�R�� | |

|

�{�ۂƓ�m�ۂ��Ȃ��y���ƎO�m�ۂ̉��~�̊Ԃ̓��A���������œ����ł��� |

| �}�Q�@�@����25�N | �}�R�@�@����41�N |

|

|

| �g���O | �g���� |

| ���̕����������ɉ��C����g������Ă��� | |

| �@���̒��p�����́A���鎞���ɁA���闝�R�ɂ���Ē����ɉ��C�����̂ł��B���Ă��̗��R�́c�@�x�R�͌×���ϑ���������ł����B����32�N8���̑�����A�s�X�̑唼��4600�˗]����Ă��s�����܂����B���̑���@�Ƃ��āA���ʂ�̈ꕔ���g�������̂ł��B����͉��Ėh�~����h�|���v�̑��s�ɑ�ϖ𗧂��܂����i�}3�Q�Ɓj�B���̍ۂɓ������A�ԓ���67��5���ɁA�����̐l���i�����j��18�ڂɂ����Ƃ���܂��B1�ڂ�30.3�p�A1����3.03�p�Ƃ��Čv�Z����ƁA�ԓ��E�l����������20m45�p�ƂȂ�܂��B���Ȃ݂Ɍ��݂̑�蒬�ʂ�̓�����27m�ł��B��ł��Љ�������}�́u�����O�ʂ�v�́A���̊g���H����̗l�q�ł��B�G�̗��[�ɕ����炵�����̂������܂��ˁB |

| �}�S�@�@�吳2�N |

|

|

| �s�d�̋O�����Ԑ��ŕ\����Ă��� |

| �@�������ԉ�Ђ�����{�݁[�x�R�s�����E�}���فE���ȗ֏��w�Z�E�x�R�x�@���E�x�R��Ɛ��w�Z�E�X�ǁE�a�@�A�����ĐV���ЂȂǂ́A���ׂđ��ʂ�ɖʂ��Č����Ă��܂����B�܂��A���ȗ֒ʂ�ƌ�����Ă���A�����ɂ͒��s�������A�ĂɂȂ�Ζ�X���o��Ƃ����A�{���ɓ��₩�ȏꏊ�������̂ł��B |

|

|

| �}���� | �x�R�s���� |

| �@�s�����Ɛ}���ق͂Ƃ��ɗm���̌����Ō����������Č����Ă��܂����B �}���ق̑O�ɂ͍L���O�낪����A�������L����������ʂ�����܂����B�@ |

| �@���a3�N�s�s�v��x�R�n���ψ�����X�H�Ԍv�����o����܂����B�����̓s�s�v��@�ɂ��Ɠ��H�́A���̕��ɂ���ē����ɂ킩��Ă��܂����B�ō���24�Ԉȏ�́u�L�H�i�Ђ낶�j�v�ł���A20�Ԉȏオ�u�ꓙ��H��ށv�A������16�Ԉȏ�́u�ꓙ��H��ށv�Ƒ����A���ʂ�i�����j�͂���ɂ�����܂��B1�Ԃ�1.818m�Ƃ��Čv�Z�����16�Ԃ͖�29m�ɂȂ�܂��B�ق��̎�v���H��12�Ԉȏ�́u�ꓙ��H�O�ށv�ƂȂ��Ă���A���ʂ肪�x�R����ꋉ���H�ł��������Ƃ��킩��܂��B���̌v��̉ߒ��Œ�ԏꂩ����ʂ�܂Œ����Ō��ԓ��H�̍\�z������܂����B�܂�隬�̈�\�����ׂĉāA���C���X�g���[�g�ƒ�ԏ�����ԂƂ����̂ł��B�K���ɂ��̍\�z�͎������܂���ł������A���ʂ肪�d�v�ȓ��H�ł��������Ƃ����킩��ł��傤�B |

| ���a24�N |

|

|

| �x�R�����s�s�v��} | |

| ���̐����X�H���_���ŕ\����Ă��� |

|

|

|

| �z�e���y�э��ۉ�c��́A����11�N�ɏv�H���܂����B | ||

| ��UP |

| �������ق����INDEX�֖߂� | �i�L�F�͐��ޒÎq�j |