| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第三十八号 平成12年2月29日 |

|

| 『富山城二階御門跡礎石』 | ||

|

||

二階御門 |

||

| ご覧の通り、これは石です。でも、ただの石ではありません。富山城二の丸の入り口にあった二階御門の礎石です。この石の上に柱が立ち、立派な櫓門がそびえていたわけです。現在の国際会議場の辺りにありました。この礎石は、博物館の門前に展示されているため、休館日であってもご覧いただけます。じっくり眺めてみて下さい。 さて、お城に関する資料をご紹介しましたので、今回は富山城のお話をしましょう。ちょっと変わった角度から眺めたお城のお話です。(『博物館だより第5・6号』と共に見ると一層よく分かります) |

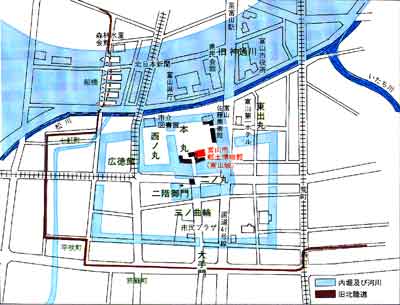

| あなたは、城址公園を見て、富山のお城は小さかったんだなと思ったことがありますか?確かに、現在の城址公園だけを見れば、かなり小さいと感じますよね。しかし、富山のお城は本来、もっと大きかったのです。富山城は本丸・二の丸・三の丸(三ノ曲輪)・西の丸・東出丸から構成されていました。しかし、この内、城址公園として現在まで残っているのは本丸・西の丸の部分だけです。それでは、藩政期の当時と比べると、どれぐらい小さくなっているのでしょうか。 |

|

||

|

||

|

藩政期の富山城域に、現在の城址公園の範囲(黒塗部)を表したもの。現在残っている部分がほんの一部であることがよくわかる。 | |

| では、大きかったお城がどのように解体されていき、また、現在まで残る城址がどのように保存されてきたのでしょうか。まずは、明治4年の廃藩置県(はいはんちけん)による廃城です。この廃城により、旧城域は順次解体され払い下げられていったのです。では、その解体の経緯を具体的に見てみることにしましょう。 |

| 払い下げに伴い、必要のなくなった外掘は順次埋められていきました。特に、学校などの公共建築物や寺院を建立するにあたっては、砂持奉仕(すなもちほうし)が行われています。これは、有志が神通川から石や砂を運び堀を埋立て、新たな土地を作り出すことです。特に、本願寺両別院の砂持奉仕は大規模なものでした。説教所から別院に昇格させるため、広い寺地が必要だったのです。真宗王国である富山のことですから、多くの門徒衆が奉仕を行いました。また、新たな繁華地を作り出すため、堀を埋め立ててできたのが総曲輪(そうがわ)通り商店街です。 |

|

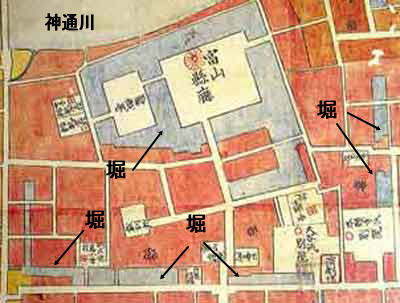

||

| 明治18年富山市街見取図(部分) | ||

| 灰色の部分が残っている堀の箇所。上図と比較すると、埋立て箇所がよくわかる。 | ||

|

|

| 大谷派富山別院 | 本願寺派富山別院 |

| 明治42年当時の両別院。砂持奉仕によって建立された堂宇は、明治32年の大火で焼失する。これは再建後の様子。 | |

| 二の丸の入り口にあった二階御門は、明治8年に俛焉(べんえん)小学校(現総曲輪(そうがわ)小学校)として使用されましたが、同16年に同校が移転した後に取り壊されました。その際に石垣なども撤去され、同年架橋された神通橋の橋台に転用されました。堀は、同18年に堀端に創校された富山中学校の写真に、まだその一部を確認することができます。この堀も、同30年代初め頃には埋立てられたようです。 |

|

|

|

| 明治20年富山市街図(部分) | 富山中学校 | |

| 二の丸の堀はまだ残っている。 | 写真下辺に堀の一部が見える ※二階御門の様子は上の写真を参照 |

|

| 現在まで残されている部分です。他の部分が次々と解体されていったにも関わらず、この部分だけが残されたのはなぜでしょうか。そこには県庁の存在が大きく関わっています。 |

| 廃藩置県(はいはんちけん)により、富山県庁が藩庁跡(旧本丸御殿)に置かれましたが、4ケ月後には新川(にいかわ)県庁と改称され魚津(うおづ)に移りました。翌年、国により城址に残った建物などの払い下げが行われたため、県はその建物を譲り受け、同6年再びこの地へ県庁を移しました。ところが、同9年に、新川県は石川県(県庁所在地は金沢)に合併されたため、城址にあった県庁は廃止されてしまいます。そこで、同15年城址保存のため、富山の有志が公園として整備することになりました。しかし、ようやく公園としての体裁が整った同16年、石川県から富山県が独立し、三度(みたび)城址に県庁が設置されることになったのです。この後、昭和5年に県庁が焼失移転するまで、県庁構内であったが故に、城址はそのままに残されることとなるのです。 |

|

|

| 富山県庁 | 明治34年の城址 |

| 旧本丸御殿である | 県庁が設置されており、周囲を堀に囲まれている |

| この時期は、明治という新時代の到来により、旧体制を象徴するようなものは破壊すべきという風潮がありました。「城」はその最たる物で、全国的に見ても打ち捨てられ、完全に解体されてしまったものもあります。富山の場合、県庁が設置されたことが、一部とはいえ、現在まで残る大きな要因となっています。 |

| 昭和5年、県庁が全焼しました。再建地については、旧地に新築という意見もある中、最終的には現在地に移転新築することに決定したのです。その議論の最中には、当時メインストリートであった大手通りと富山駅を直線でつなぐ新道路建設という意見も飛び出しました。もし、これが採用され実現していたなら、堀は埋め立てられ、石垣は撤去され、現在の城址公園はなかったことでしょう。 |

|

|

| 焼失した富山県庁 | 大正13年富山市街図 |

| 丸の部分が駅、太線の部分が大手通り |

| しかし、実際に行われたのは、城址を風致(ふうち)地区として、長く後世まで保存するという、全く逆の政策でした。当時の識者の間では、旧跡への価値を評価する意見の方が大勢を占めたのでしょう。昭和8年に都市計画風致地区に指定され、現在に到ります。 |

| 終戦まで堀は周囲を囲む形で残っていました。しかし、まず北側の堀が埋立てられ、次に道路を新設するため城址の東辺が削られたことから、堀も埋め立てられました。西側も埋め立てた後に建物が建設されていき、昭和37年に旧消防署新築のために、西南隅の堀が埋め立てられたことにより、現在のような形になりました。城址公園内に大きな段差が見られるのは堀の名残なのです。 |

|

|

| 米軍撮影の航空写真(昭和23) | 西南隅の埋立て工事 |

| 東西北の堀が埋め立てられていることがよくわかる |

消防署新築工事のため、最後の埋立て工事 ※『富山市消防史』掲載 |

富山城は、本来もっと広大でした。廃藩置県後に解体され、その多くが市街地と同化していったのです。長い歴史の中で、人々の手によって解体され、人々の手によって守られてきた、その結果が現在の城址公園なのです。先人の城址保存への思いは、風致地区指定の理由によく表されています。その内容は次のようなものです。

現在、市街中心部にあって緑溢れるこの空間は、市民にとって憩いの場となっています。大火が多く、空襲の被害にも遭っている富山において、残されたこの空間は大変貴重な遺産です。この遺産を、長く後世に伝えていくことが私たちの務めではないでしょうか。 |

|||||

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |