| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第六号 平成9年7月5日 |

|

|||||

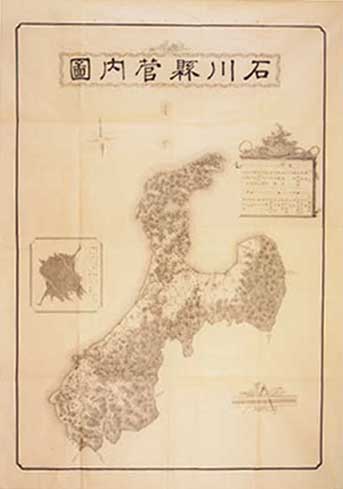

| 『石 川 県 管 内 図』 | ||

|

|

|

|

||

| この地図は明治11年に出された銅版「石川県管内図」です。県庁・支庁や病院・警察署までも書き込まれている、大変詳細なものです。 ところでこの図、なんだかおかしいですね。石川県ってこんな形をしていたかしら?図の横に現在の北陸三県の形を並べてみました。やっぱりおかしい… どうしてこんな変な地図が出されたのでしょう。今回はその疑問にお答えしましょう。 |

| 私たちが住む富山県。35市町村、昔のいい方でいう「越中国(えっちゅうのくに)」の全域を指します。以前は県下全域は4つの郡に分かれていました。 新川(にいかわ)・婦負(ねい)・砺波(となみ)・射水(いみず)の4郡です(1の図参照)。これを前提にして話を明治時代に遡ってみましょう。 |

|

|

さてご存じのとおり、明治元年は明治維新(めいじいしん)の年、つまり300年の徳川将軍の時代が終わり、天皇を中心とした近代的国家へと歩き始めた年です。明治政府は明治2年の版籍奉還を経て、新たな制度の導入を推し進めていきました。その中に明治4年に行われた「廃藩置県(はいはんちけん)」がありました。これは、明治新政府の中央集権体制を確立するために、江戸時代に徳川将軍家に服属した大名の支配領域である「藩(はん)」を廃止し、政府が直接支配する「府県(ふけん)」を置いた政治変革です。最初は旧藩域をそのまま県に置き換える、仮措置がとられました。 |

| 最初の富山県庁 現在の城址公園芝生広場付近にあった |

|

| 現在の石川県・富山県の地域は江戸時代のあいだは前田氏の所領でした。加賀藩は前田本家が、富山藩・大聖寺(だいしょうじ)藩はその分家が治めていました(2の図参照)。廃藩置県当時の様子をあらわしたのが3の図です。加賀藩は「金沢県」に(藩籍奉還の際に金沢藩となっている)、富山藩は「富山県」に、大聖寺藩は「大聖寺県」になりました。これは7月の時点での仮措置で、政府は11月に新たに、旧国域を基本とした府県の統廃合を行いました(4の図参照)。加賀国が「金沢県」、能登国と越中国の射水郡が「七尾県」、射水郡以外の越中国が「新川県」となりました。 |

|

|

|

| 江戸時代 | 明治4.7.14 | 明治4.11.20 |

| 更に明治5年に加賀・能登両国を「石川県」、越中国全域を「新川県」と改めます。 この時点の形は現在と同じです(5の図参照)。 |

|

| 明治5.9.29 |

| ところが、この後政府は地方財政確保のため、全国的に府県の大統合を行いました。明治9年、加賀・能登・越中国と越前七郡を併せて「石川県」としたのです。大石川県時代とよばれる時代です。 表紙で紹介した管内図はこの時期のものなのです。だから「石川県」があんなに大きいんですね(6の図参照)。 また、越前一郡と若狭国は滋賀県に編入されました。 |

|

|

| 明治9.4.18 | ||

|

||||||

| 神通川 | ||

| 何度も氾濫を起し、富山市街に大きな被害をもたらした | ||

| こうした運動の盛り上がりのなか、ついに明治16年、越中は「石川県」から独立し、現在の「富山県」が成立したのです(7の図参照)。 最初から変わらずに「富山県」は「富山県」だと思っていた方?このように「富山県」が出来るまでには多くの変遷があり、先人たちの努力があったのです。 現在の富山県が「富山県」になった時、それは明治16年(1883)5月9日なのです。今年で何歳ですか? |

|

|

| 明治16.5.9 | ||

| 参考『富山県の百年』 |

|

||||||

| 市内白銀(しろがね)町、元の殿町公園の入り口に赤いレンガの門柱が立っているのをご存じですか? これは明治42年に総曲輪から新築移転してきた税務署の門柱の一部なのです。当時の写真をよくみてください。同じでしょう?ただ本来は現在よりもう少し高かったようですね。 税務署の建物は昭和20年の富山大空襲の際に焼失しました。 戦後、公園地になった時に残っていた門柱を入り口に据えたのでしょう。 |

|

|||||

| 残る門柱 | ||||||

|

|

|||||

| 明治42年新築の税務署 | ||||||

| 門柱は平成13年度に公園整備に伴い、撤去されました。 | ||||||

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |