| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第四十八号 平成13年2月4日 |

|

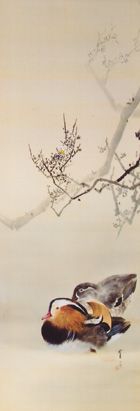

| 『花鳥図』 |

| 渡辺省亭(わたなべせいてい)(1851〜1928) |

|

|

今回は少し春らしい作品をご紹介します。 雪の中の牡丹とその上を飛ぶ雀、少し花がほころんだ梅の木とその下のおしどりをそれぞれ描いたものです。静かな初春の様子が感じられます。 この絵の作者渡辺省亭は、江戸蔵前で商売を営む吉川長兵衛の息子として生まれました。本名は義復といい、2歳のとき渡辺家の養子となります。 16歳で日本画家菊池容斎(きくちようさい)の塾生となり、厳しい師のもとで書や絵を学びました。明治初めには工芸品の図案を描くなどしていましたが、明治11年(1878)のパリ万国博覧会に作品を出展しています。またこのころ日本画家としては初めてフランスに渡り、3年間絵の勉強をし帰国しています。その後、明治20年の皇居造営の際には天井飾などの図案を手掛け、その他雑誌の挿絵も描きました。 |

|

| 富山藩人物帖 |  |

||

| 当館の企画展にて、藤田呉江という人の水墨画を展示しました。この画を描いた“藤田呉江(ふじたごこう)”とはどのような人物であったのでしょうか。今回はこの呉江の生涯を追ってみることにします。 |

| ●藩学校の先生に● |

| 呉江は文政11年(1828)11月21日、富山藩士 藤田重孝の息子として富山に生まれます。名は憲、通称は太郎兵衛、字は憲章といい、呉江は号<自らつける名>です。 若い頃より学問に秀で、江戸に出て藤森天山の門下で儒学などを学びました。嘉永6年(1853)に藩に召し返されて、26歳で藩の学校広徳館(こうとくかん)の教師に任じられます。士族のなかから九人選ばれる「訓導」という職でした。 この年は富山藩の十一代藩主前田利友(としとも)が亡くなり、その弟の利声(としかた)が翌年から十二代藩主に就くという慌ただしい状況でした。 | |

|

||||

| ●家老暗殺の裏で● |

| 富山藩は弘化(こうか)年間ころ(1844〜)から藩主前田家の政権争いがおこります。十代藩主前田利保と、その息子利声<十二代藩主>等との対立でした。結果は、安政4年(1857)利声の失脚と家老の富田兵部の切腹でした。 <「博物館だより第16号、第21号」を参照してください。> |

【前田家関係系図】  |

|

| ◆ | 安政6年に家老となった山田嘉膳(かぜん)は、幼少の十三代藩主利同(としあつ)<この時4歳>を加賀藩より迎え、藩の立て直しを進めていたところでした。しかしこれを快く思わない藩士たちがいました。そのうち林太仲ら7人の同盟が、藩を改革するため事をおこそうとしていました。その中に呉江も名を連ねていたのです。 |

|

| ◆ | この7人は富山藩改革のため、宗藩である加賀藩に建白書を提出することにしました。呉江はこの時、計画を中止させようと説得しましたが、仲間には聞き入れられず、やむなく同盟を外れます。この建白書は全く聞き届けられず、6人は蟄居謹慎を命じられました。 |

|

| ◆ | そんな中、藩の改革が成されないのは家老の山田嘉膳(かぜん)のせいであるとし、6人は嘉膳を暗殺しようと密かに計画を練っていました。これらの情報を、呉江は嘉膳に知らせていたのです。 |

|

| ◆ | 元治(げんじ)元年(1864)嘉膳は6人のうちの島田勝摩に、富山城内で殺害されます。首を取った勝摩は切腹を申し付けられました。その他の仲間は咎められず、その後藩内の重臣として活躍することになります。 | |

7人の同盟者

|

| 呉江は、建白書提出にも加わらず、山田嘉膳にも内通していたという裏切り行為によって、のち“犬武士”とも評されてしまいました。しかしそれは、血気はやる藩士たちをなだめ、嘉膳には反対派の内部の状況を知らせ、藩内の争いを未然に防ぐことが目的であった、という説もあります。 |

| ●戊辰戦争の英雄に● |

| 慶応3年、朝廷・皇族を中心とした新政府と、権力が弱まった幕府方とに分かれ、まもなく戊辰(ぼしん)戦争が始まります。加賀藩はどちらの方に付くか迷った末、新政府方に加勢すると決定し、富山藩もこれに従います。 |

◆ |

各地で戦がおこり、富山藩も新政府軍に加わって、奥羽越列藩との戦に備え、藩士たちは越後(新潟)へ出兵していきました。呉江も小隊の「横目」として出発します。(横目…陣内の兵士を監視するとともに、敵の動静を探る役目) |

◆ |

慶応4年、薩長同盟を中心とする新政府軍が、長岡藩がたてこもる長岡城を攻め落とします。しかし依然与板から出雲崎にかけての地域は、激しい戦闘が続いていました。呉江の属する富山藩の金岡小隊も、与板へ救援にかけつけます。この大激戦の中、同年5月28日に呉江は左頬に弾丸を受け、深手を負って倒れます。呉江の他にも多くの負傷者を出したようですが、新政府軍は与板城をなんとか守りきりました。 |

|

|

| 明治2年に戊辰戦争が終わり、新政府のもと富山藩も改革を行いました。北越の戦功が認められたことにもよるのでしょうか、呉江は「公用人」という大変重要な役職に就きました。(公用人…藩の江戸留守居役で、幕府との連絡や他藩との交渉を行う役目) よって江戸に再び住むことになったようですが、この職は明治3年には廃止されています。廃藩置県の後は新潟県や東京府に勤めたようです。 |

■富山藩士の各侍帳に記された藤田呉江

|

| <『富山藩侍帳 越中資料集成1』 高瀬保編 桂書房を参考> |

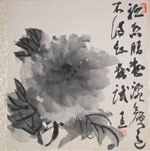

| ●絵画の道へ● |

| 職を辞してからは、書や墨画をよくしながら過ごしたようです。絵画は本格的に始めたようで、最初に狩野派の画風を学び、のち南宗画をよく描きました。 |

「水墨山水図」 明治12年 |

|

| ◆ | 明治15年に開催された第1回内国絵画共進会に、「木芙蓉」という扇面に描かれた作品を出品し、第2席中の6人の中に選ばれています。 (第1席は4人で、明治天皇の天覧がありました。) |

|

| ◆ | 第2回巴里(パリ)府日本美術縦覧会に出品する画工として、明治16年に東京府より指名されています。画家は第1回内国絵画共進会の受賞者を中心に指名されたので、呉江も選ばれたというわけです。 フランスへの出品絵画目録の中には、呉江が絹本「山水図」という作品を出品したことが記されています。どんな作品であったのでしょうか。 出品された日本画は横浜からフランスへ運ばれました。明治17年にパリで開催された展覧会は、たいへん好評であったということです。 |

|

| ◆ | この後、展覧会などに出品したかどうかはわかりませんが、勅命で青緑山水の掛幅を描き、天皇に献上されたと伝えられ、呉江の絵の評価が高かったことがうかがえます。 | |

|

||

|

|

|||

|

|

|||

「呉江画帖」(部分)明治12年 |

||||

| そして富山に帰ることなく、東京で明治18年(1885)5月18日に没し、谷中に葬られました。 幕末から明治へ大きく動いた時代を生きた、この“藤田呉江(ふじたごこう)”の一生、皆さんはどう感じられたでしょうか。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |