| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第二十一号 平成10年10月28日 |

|

| 『本草徴解(ほんぞうちょうかい)』 |

| 前田利保(まえだとしやす) 著 |

|

|

|

||||||

|

|

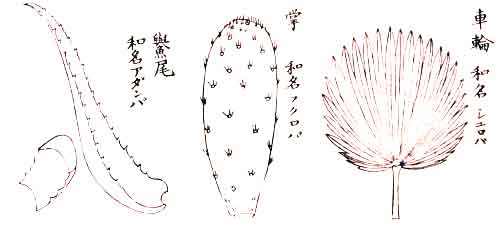

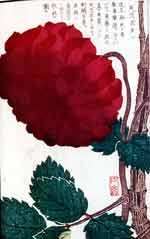

書物の中に外国語で記された、植物・動物などの名を訳すとき、そのものが日本では何にあたるのか、慎重に訳語をつけなくてはなりません。それは外国語だけでなく、日本国内の方言でも同様です。名前を間違うと、薬として使用するとき、誤用の可能性がありたいへんなことになります。よって、ものの名と実物が一致していることが一目でわかるような図入りの本草研究書がたくさんつくられるようになります。 利保の代表的著書である『本草通串』とその証図も、このような流れの中からつくられたのです。 |

| 利保が参考にしたといわれる洋書の図版 『リンネ自然誌』よりホッタイン 編 個人蔵 |

|

展示ではご紹介できなかったお話です。 |

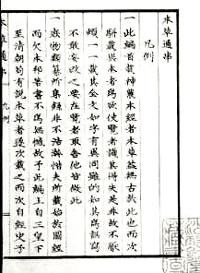

『本草通串』 『本草通串』富山県立図書館蔵 凡例部分 |

|

| 富山藩士に加藤竹窓(ちくそう)(1826〜52)という人物がいます。京都で貫名海屋(ぬきなかいおく)に書や詩文を学び、長崎へ留学し帆足萬里(ほたりばんり)に漢文・洋学・数学を学びました。たいへん学問に優れた人であったようですが、25歳頃に病気になり、藩士としての勤めができなくなってしまいます。よって自宅において『本草通串(ほんぞうつうかん)』(利保編纂)の写字をしていたということです。現在みられる『本草通串』の字は竹窓のものと考えられます。 |

| 富山藩の藩士で、藤沢音人という人物がいました。安政7年の侍帳には、40俵取りで55歳と書かれています。この藤沢音人(周)は利保に影響されて本草学を志し、嘉永6年(1853)の利保の白木峰登山の際に、お供をして植物採集を行っています。また立山で採集した植物を紹介した本『奇草小図(きそうしょうず)』3巻を、嘉永7年(1854)に版行しました。彩色の図版であり、藤沢周が研究した立山の珍しい植物について書かれています。 | |

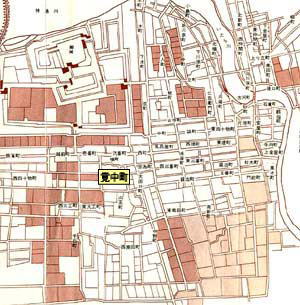

| 内山覚仲(かくちゅう)という人は、前田利長(まえだとしなが)(加賀前田家2代当主1562〜1614)付きの医者で、富山に屋敷を与えられていました。この覚仲が住んでいた付近地域を覚中町(かくちゅうまち)と呼ぶようになったのです。 (現在は町名としては使われていません。富山市の山王町・千石町・西町・一番町・越前町・太田口通にまたがる地域が覚中町でした。) この覚中の孫も覚中といいました (はじめ覚順)。加賀藩の医師であり、加賀の本草学者 稲生若水(いのうじゃくすい)の弟子でした。若水は『庶物類纂(しょぶつるいさん)』という本草書を編纂していましたが、若水の死後に、覚仲らがその編集を引継ぎ、千巻にも及ぶ大著を完成させました。 利保の編纂した『本草通串(ほんぞうつうかん)』は、この『庶物類纂』の影響でつくられたといいます。 |

富山町絵図の一部 富山町絵図の一部(『富山町づくし』より) |

|

|

| <その4> |

利保(としやす)(十代藩主)の富山派と、その子利声(としかた)(十二代藩主)の江戸派とで対立している、というお話をしました。その後どうなったでしょうか。 利保はこの事態をどうにか収めたいと思ったのか、本家宗藩の加賀藩に助けを求めました。その結果、安政3年(1856)には加賀藩より十二代藩主利声に教諭があり、翌年には隠居を申し渡されます。 利声に荷担していた家老富田兵部(とみたひょうぶ)は帰国を命じられます。富田は、江戸で老中の阿部正弘に近付き、飛騨を富山藩に組み入れようとしたり、阿部正弘の娘と利声を結婚させようとしたりしていました。これらは成功せず、むしろ加賀藩からの怒りをかうことになってしまいました。富田はこの責任をとり、帰路の途中の籠の中で割腹自殺してしまいます。また利声の実母の毎木は、謹慎を申し付けられます。 利保と加賀藩によって、利声方は消滅します… その後加賀藩からの要請で、利保が藩政をみることとなりますが、利保は安政6年(1859)に亡くなってしまいます。 やがて、時の加賀藩13代藩主前田斉泰(なりやす)の九男利同(としあつ)が、富山前田家の養子に迎えられ、13代藩主となります。しかし利同はその時わずか4歳。よって加賀藩が後見するという形をとり、富山藩への介入が本格的になります。家老・十村役の派遣、加賀藩からの借金など、富山藩は本藩の加賀藩へ飲み込まれていくようでした。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |