| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第四十一号 平成12年6月10日 |

|

|||

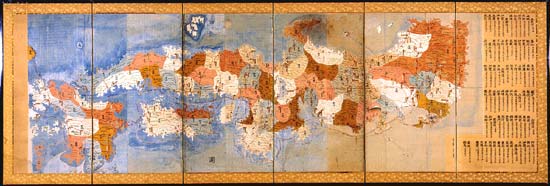

| 『日本国図』 |

|

| 屏風の上に描かれた変な形…よくよくみるとなんだか日本の形に見えてきませんか?さらに、中に書き込まれた文字を読むと、おなじみの日本の地名がたくさんあり、本州・四国・九州など日本の島々を描いたものということがわかっていただけるでしょう。 現在私たちは航空写真や衛星写真などで、地球上の陸地の形が実際に見ることができます。しかしこの地図が作成された江戸時代は、実測図すらあまり用いられない時代でした。 距離や面積は正確ではありませんが、地図からはたくさんの情報が得られます。都市は□や○で示され、街道や航路は線で示されています。また都市間の距離や、川の渡り方(船渡り(ふなわたり)・徒渡り(かちわたり))もその街道上に書きこまれています。右側には江戸時代初期の各国の石高が列記されています。 こんなに形はいびつですが、子細に眺めるといろいろなことがわかるんですよ。 |

|

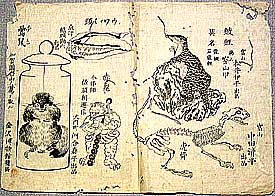

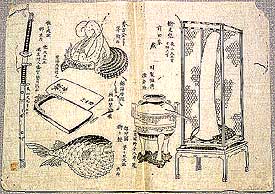

左の図には、石・鶴・百合・貝といったものが、一枚の紙の中に印刷されていますが、一体何なのでしょう? 図の左隅に「富山展覧会執事 出品」とあります。そう、この図は展覧会の出品物の一部を絵で紹介したもので、現在でいうと図録あるいはパンフレットにあたります。この図にあるような物を展示していたこの「展覧会」とは、どんな催しであったのでしょうか。 〜時代は明治まで遡ります〜 |

| 明治時代に入り、日本で初めて開かれた博覧会は、東京の湯島聖堂を文部省博物館として、明治5年(1872)3月10日〜4月末日に行われました。全国に出品を呼び掛け、約600件が集まり展示されたのです。展示の内容は、御物(ぎょぶつ)や各地の文化財、書画、金工品、漆器、陶器、動物の剥製(はくせい)・標本などなど、ありとあらゆる物でした。中でも名古屋城の金の鯱は大変な人気であったようです。 |

| ■■ | この時の博覧会は、古いもの・珍しいものを、数多く陳列するだけでしたが、これが日本の博物館の始まりとされています。 | ■■ |

| 博覧会は全国各地で開催されるようになります。金沢でも明治5年9月12日から30日間、兼六園(当時は金沢公園)で金沢展覧会が開かれます。展示物は前記の湯島聖堂での博覧会と同様のものでした。博覧会より少し規模が小さく、出品点数も少なかったので、展覧会とされたようです。この催事は中屋彦十郎・森下森八という2人の民間人が発議したもので、石川県で初めて開かれた博覧会でした。これがきっかけとなって、常設の博覧会会場つまり博物館を設けようという動きがおこりました。 |

|

| 国主催の博覧会の開催などの動きの中で、富山はどのような状況だったのでしょうか。 金沢のお話しを先にしましたが、明治9年4月から同16年5月まで、富山の地は石川県でした(⇒「博物館だより第六号」を参照)。よって富山でも金沢の影響により、展覧会が企画されたということが考えられます。 さて、富山での展覧会実施にあたって、明治9年8月に石川県から開催の許可が出されています。 |

|

| 富山でも民間の有志が願い出て、9月1日から20日間、富山展覧会が開催されることになったようです。 場所は富山の大法寺(だいほうじ)でした。(→富山市梅沢町) |

|

| 明治期の大法寺 『富山県写真帳』(明治42年)より |

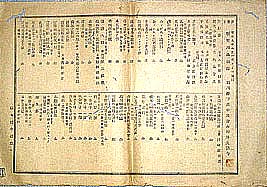

| ■この展覧会の目録を見てみましょう。この目録は当館に現在1〜14号が残っていますが、それには全部で1060点余り記されています。大変な量の展示物が集まったものですね。 |  |

| 展覧会目録 | |

| 『明治九年九月一日ヨリニ旬間展覧列品目録 石川県下越中国富山町於大法寺』と見出しにあります。 |

| 展覧会関係者のほか、寺社、旧富山藩主の前田家、旧富山藩士がほとんどですが、その他にも現在の石川県地方や魚津から出品した人もいました。また金沢の博物館からはたくさんの出品物を借用しています。(よって金沢博物館は、9月の開館を取りやめて10月の会期を延長するという対策をとったようです。) |

| 目録で出品物をみると、書画骨董(こっとう)の類、歴史的著名人の書や武具、自然物の中でも珍しい植物や動物の標本、奇石、といったものがあります。内容は明治5年に開催された国の博覧会と同様であると言えるでしょう。 |

|

■では出品物は実際どんなものだったのでしょう。目録のほかに図が残っています(この紙面の最初に挙げたのも、その中の一枚です)。皆さんには実物が思い浮かぶでしょうか。 このように本当に様々なものたちが陳列された展覧会だったのです。 |

| この展覧会の出品物から、富山の産業や文化・自然に関係したことなど、様々なことが読み取れます。気付いたことをひとつご紹介します。 右の出品物の図、そしてその内の一品と、下の写真を見比べてみてください。 |

|

| ↓ | |||

|

|

||

| 当館所蔵の銀鯰尾兜 (伝 前田利長所用) |

|||

| そう、この鯰尾兜(なまずおかぶと)は紛れもなく同じものです。この展覧会には前田家所蔵の資料として出品されていました。(当館には昭和45年に寄贈)きっと当時も人々の目をひいたことでしょう。 このように出品物を、まだお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。 《もし居られたら当館にご一報ください。》 |

| 明治時代に開催された、初期の博覧会・展覧会は、主に雑多で珍奇なものを陳列していた催事でした。が、これが勧業博覧会や共進会などに発展し、日本の産業の振興に役立つものとなりました。そして文化的な面で、今日の博物館につながっていくのです。 |

| この明治9年の展覧会目録・図は、北村家文書に含まれています。〔平成10年度寄贈〕 文書目録は当館の2階受付で販売しています。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |