| �������ق����INDEX�֖߂� |

| ��O�\�㍆ ����12�N8��31�� |

|

| �w�o���i�Ƃ��傤�j�x |

| ���X�ϗz�@�i1884�`1932�j |

| �@�x�R�o�g�̉�Ɓ@���X�ϗz�i���Ȃ��肩��悤�j�́A����17�N���ȗ��i��������j�̏��o�Ƃɐ��܂�܂����A�c�����ɋ��X�Ƃ֗{�q�ɓ���܂��B���O�͗����Y�Ƃ����܂����B�₪�ė����Y�́A�������̕x�R�Ŕ���ʼn�̉��G�𑽂��`���Ȃǂ��Ċ��Ă������|�����i���������ɂ����j�̒�q�ƂȂ�A��Ƃ��u���܂��B �@���̌���ֈڂ�Z�݁A���a�̂͂��߂ɂ͋e�n�_���i�������������j�Ƃ�����Ƃ̉�m�ɓ��債�āA����ɊG�̏C�s�ɓw�߂܂����B�����̓W����ɏo�i�A���I���A�����ʂŊ��܂����B�܂������w�V��g�x�i���䋪�j�w���F���x�i������R���j�Ȃǂɑ}�G��`���Ă��܂��B �@���̊G�͑薼�ʂ�A�����]�҂�A��Ă���֏オ��l�q���`����Ă��܂��B��O�̔n�͎�l�ł��鎘������Ă����̂ł��傤���B �@���������x�ɂ�����������n��A���傤�ǖ�������낤�Ƃ���Ƃ���ł��B�]�ˎ���̕x�R��ł��A����ȕ��i������ꂽ�̂�������܂���B �@���Ă������̂��b�����܂��B |

|

|

�@���݁@�x�R�s���y�����ق������Ă���Ί_�̉��ɂ́A���ĕx�R��̖{�ۂɒʂ���傪����܂����B����͂�������́u��v�ɂ��Ă��b�����܂��B |

| �@����̑����́A����̕~�n�ƒ��A���邢�͖x�Ƃ̋��E�����͂����肳���邽�߁A�Ί_�Ȃǂ̍��i�����j�E���i�ւ��j�ň͂܂�Ă��܂��B���݂̈͂͂܂��A��ɂȂ������ɏ�����Ƃ����A��Ȗ�ڂ��ʂ����܂��B���̍�E���ɁA�l���o���肷�邽�߂ɂ����Ă���̂��u��v�Ȃ̂ł��B |

| �@�x�R��ɂ͂����̖傪�������̂ł��傤���B �@����ɂ���Ă��قȂ�悤�ł����A�x�R�˂̋���Ƃ��Ďg�p����Ă����]�ˎ���ɐݒu����Ă�����Ȗ���A�E�̐}�̒��Ɂ������Ŏ����܂����B �@���̂悤�ɁA�x�R��ɂ������̖傪�������̂ł����A���ꂼ��ǂ̂悤�Ȗ傾�����̂ł��傤�B |

|

|

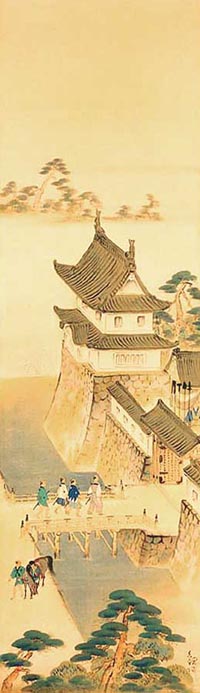

| �x�R�鉺�G�}�@���� ���]�ˎ������� �i�x�R�s���y�����ّ��j |

||

|

�i1�j | ��̕\��ɂ����鐳�ʓ쑤�̖�́A������i�����Ă�����j�ƌĂ�Ă��܂����B���ݎs���v���U�̏����쑤�t�߂ɂ�����܂��B�܂����̒n��ɂ͑�蒬�Ƃ������������Ă��܂��B |

| �i2�j�i3�j | ���E���̏o������ɂ��傪����܂����B���̏o������́A�e�`�Ƃ������̂��߂̏����ȍL���݂����ꏊ�ł��i�������`�i�܂������j�ł��j�B ���ꂼ��2���̏��`����i�Ђ����̂܂�����������j3���̏��`����i�ɂ��̂܂�����������j�Ƃ����܂����B |

|

| ���́i1�j�i2�j�i3�j��3�̖傪�x�R��̊O���ւƂ�����ł��傤�B | ||

| ������Ƃ�蓹 �����ɞe�`���i�܂���������j�Ƃ����ƁA��d�ɖ���\���Ă�����̂��w���܂��B �x�R�ɋ߂��Ƃ���ł́A�����̐ΐ�������̌`��������Ă���A���݂����邱�Ƃ��ł��܂��B�����ւ�U�����ɂ����A���ɂ͋��łȖ�ł��B |

|

�i4�j | ��̌`�������E����i�₮�炲����j�ƌĂ�܂����B�x�R����̑��̖�ɂ��E��͂���܂����A���ɘE����i�₮�����j�Ƃ����ƁA���̓�̊ۂ̖���w���܂����B�]�ˎ������ɂ́A�傫�ȓ�K���Ă̖傪���Ă��Ă������Ƃ��킩���Ă��܂��B�i�����Q�Ɓj�܂���K���E��̊ۘE��ȂǂƂ��Ă�܂����B���݂̍��ۉ�c��t�߂ɂ�����܂��B |

|

�i5�j | �{�ۂɓ��鐳�ʌ��ւƂ��āA�����d����i���낪�˂�����j������܂����B�S����̔����t�����Ă������߁A���̖�̖��O������ꂽ�ƍl�����܂��B���݂��̋��y�����ق������Ă���Ί_�̉��ɂ�����܂��B |

| �i6�j�i7�j | �{�ۂ��炻�ꂼ��o�ہE���o�ۂɒʂ���傪����܂����B�E�͞e�`�i�܂������j�ɂȂ��Ă���A�E���i�₮�����j���������悤�ł��B��̗����Ƃ������Ƃ�������i����߂Ă���j�Ƃ��Ă�Ă��܂����B���݂͕x�R�������p�ٕt�߂ɂȂ�܂��B |

|

�i8�j | ���o�ۂ̂���ɓ����̊��i�܂�j�i�s�i�����j�j�ւ̏o������̖傪�������悤�ł��B���̊ۂɂ͉Éi�i�������j2�N�i1849�j�\��ˎ�O�c�����i�܂����Ƃ��₷�j�̉B�����Ƃ��Đ�Ό�a�i���Ƃ����Ă�j�����c����܂����B |

| �i9�j | �{�ۂ����̊ۂ�ʂ炸�ɁA���o�ۂ�ʂ蓌�̏��`����i�Ђ����̂܂�����������j����o�鎞�Ɂi���ɓ���������Ė{�ۂɍs�������j���̖���g�����悤�ł��B |

| �@�]�ˎ���@�x�R��͂��т��щΎ��ȂǂŌ����������Ă��܂��B����čČ���C���{�Ɋ肢�o�Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���̍ۂɏ����ꂽ���̂ł��傤���A4�E����i�₮�炲����j��5�d����i���낪�˂�����j�̊ȒP�Ȑ}�ʂ��c����Ă��܂��B�i4�E���͉��Ɂj |  |

| �d���̐} �����{�͕x�R�����}���ُ����� |

| �@�d����i���낪�˂�����j�̔��̑傫���͐}�ʂ̒��Ɂu��������ځv�u��������ځv�Ə�����Ă��܂�����A�����Ԍ��Ƃ��ɖ�3.6m�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̏�ɂ���ɁA���Ɠ������炢�̍����̉���������Ă���̂ł�����A���Ȃ�傫�Ȗ傾�������Ƃ��z���ł��܂��B �@���̖�̂悤�Ȍ`��������i�₭������j�Ƃ����܂��B���̌`���ő���ꂽ����A�x�R�s���Ō��݂����邱�Ƃ��ł��܂��B�x�R�s�ēc�ɂ���u��Ό�a�i���Ƃ�������j�̖�v�ł��B�ŋߐV���ɂ����̖�ɂ��Ă̋L�����ڂ���ꂽ�̂ŁA�������̕������������邱�Ƃł��傤�B �@���̐�Ό�a�̖���d���̐}�Ƃ�����ׂĂ��������B�`���悭���Ă��܂��H |

|

| ���Ɏc���Ό�a�̖� �i�x�R�s�ēc�j |

| ������Ƃ�蓹 �L����������w�̐Ԗ��i�������i�����j�ˉ��~���a��j���A�`���͖����i�₭������j�ł��B |

| �@����4�N�i1872�j�̔p�˒u���ɂ��A�˂ɂ��x�z�̐��͂Ȃ��Ȃ�܂��B �@����ď���ɏZ��ł����ˎ���͂��߁A�Ɛb�����������ނ��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���̌�c���ꂽ�����̂����A�x�R��̖{�ی�a�͌����Ƃ��ė��p����邱�ƂƂȂ�܂������A���̑��̏�̌����͏��X�ɉ�̂���Ă����܂����B �i�����ȍ~�̏��ɂ��ďڂ������Ƃ��u�����ق����v38�����Q�Ɓj |

|

�@���ĕx�R��̌����̒��ŁA����8�`16�N�̊ԂɊw�Z�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�傪����܂��B����͓�̊ۂɂ������E����i�₮�炲����j�ł��B��̓�K�������Ƃ��Ă����ƍl�����܂����A�����ƂȂ�قǂ̋�Ԃ��������̂ł��傤���B |

| ��������̊ۂɂ����� ��K�E���̌Îʐ^ �i�x�R�s���y�����ّ��j |

| �@�}�ʂ̒��̏������݂�����ƁA��S�̂̉����́u�Z�Ԕ��ړv�Ƃ���܂��̂ŁA��13.4m������A���s���́u��䎵�ځv�܂��5.2m�قǂ��������̂ł��B���͈̔͂ɓ�K�̋�Ԃ��������ƍl�����A����͋����Ƃ��Ďg����\���ȍL���������̂ł��傤�B |  |

| �E���̐} �����{�͕x�R�����}���ُ����� |

|

�@���́A���̘E���������Ƃ��Ă������̗l�q��z�����ĕ`���ꂽ�G�ł��B���C�����Ȏq�������̎p�������܂��B���̊w�Z�̖��͘����i�ׂ�j���w�Z�A�̂��̕x�R�s�����ȗ��i��������j���w�Z�ł��B �@�������w�Z�͖���16�N�Ɉړ]���A���̎��ɘE���̉�̂���Ă��܂��܂����B���ݘE��傪�������t�߂̒n��́A���ۉ�c��ƂȂ��Ă��܂��B |

| �������w�Z�̐} �i�x�R�s�����ȗ֏��w�Z���j |

| �@����͖�ɂ��Č��Ă��܂������A���݂̕x�R�隬�����̏o��������A�����Ă͂���̖傪�������n�_������܂��B�]�ˎ���ɂ́A�x�R�̓a�l��ˎm�����̖��ʂ��Ă������Ƃł��傤�B |

| ��UP |

| �������ق����INDEX�֖߂� | �i�L�F���q�@�S�j |