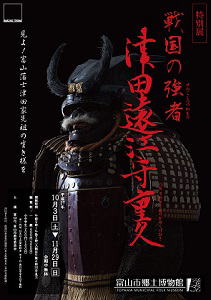

戦国の強者 津田遠江守重久(せんごくのつわもの つだとおとうみのかみしげひさ)

富山藩の最上級家臣である高知組に、津田家という藩士家があります。津田家は藩士家の中でも最上級の高知組(高い知行を与えられている家)にランクされ、若年寄にも昇進した由緒ある家柄でした。

この家の歴史を紐解くと、もともとは山城国(現京都府)に出自をもつ武士で、はじめ室町幕府管領の細川家に仕えていたと伝えられます。その津田家が、加賀の前田家に仕えるようになったのは、戦国時代の当主であり、武勇で名を馳せた津田遠江守重久の時代でした。

重久は、現代ではあまり知られていませんが、江戸時代の加賀藩内で「一騎当千の剛の者」と称された人物です。また、三好三人衆、足利義昭、明智光秀、豊臣秀吉・秀次、そして前田利長と、自らの力量によって新たな仕官の道を切り開き、戦国の世を渡り歩いた経歴を持つ武将なのです。

本展では、腕一本で生き抜いた“戦国の強者”ともいうべき、重久の激動の生涯に光をあてます。さらに、その子孫であり、「武」の家として続いた富山藩士・津田家の歴史を紹介することで、戦国時代から江戸時代にかけての武士のあり方について、思いを馳せていただく機会にしたいと思います。

はじめに 戦国の「渡り奉公人」

第1章 光秀・秀吉・利長に腕を買われた男

トピック 大坂の陣と津田家

第2章 「強者」の魂を継ぐ者たち―「武」の家 富山津田家

|

「渡り奉公人」津田重久 「渡り奉公人」津田重久

戦国時代は「渡り奉公人の花時」とも呼ばれます。絶え間ない争いの世で、鎬を削る大名たちは、少しでも優秀な人材を集めるため努力していました。このため、戦場で名を轟かせた者ほど、大名たちから続々と声がかかり、より条件の良い仕官先へと渡り歩いていったのです。本展の主人公・津田重久は、そのような「渡り奉公人」の典型といえる人物で、引く手あまたの武者でした。歴史を大きく動かした戦いでも活躍したその生涯に注目。

室町将軍足利義昭に仕える!

明智光秀の侍大将として、本能寺攻めや山崎の戦いでも奮戦!

豊臣秀吉の下では賤ヶ岳の戦いで活躍し、所領を与えられる!

豊臣秀次に仕えて、豊臣姓を許されたほか、朝廷より官位も賜る!

最後の主君前田利長の下では大聖寺城代に任じられる!

津田重久着用の鎧を初公開 津田重久着用の鎧を初公開

慶長5年(1600)の大聖寺城攻めで活躍した際に、実際に着用したと伝わる鎧を初公開。

「強者」の子孫 富山にあり!! 「強者」の子孫 富山にあり!!

富山津田家の当主たちは、高田城受取出兵、飛州騒動出兵、戊辰戦争時の京都警衛出兵と、藩の出兵の際には、必ず隊長として出陣しています。その活躍に注目。

>>このページのトップへ |

会期 平成27年10月3日(土)~11月29日(日) 会期中無休

開館時間 9時~17時(入館は16時30分)

観覧料 一般400円(320円)、小中学生200円(160円)

※( )内は20名以上の団体料金

※土・日曜、祝日は中学生以下無料。

※この料金で常設展もご覧いただけます。

>>このページのトップへ |

展示解説会 10月18日(日)、11月15日(日)、11月29日(日) 展示解説会 10月18日(日)、11月15日(日)、11月29日(日)

各日 午後2時より

場所 郷土博物館展示室

申込不要・参加無料(入館料が必要です)

>>このページのトップへ |

特別展をより楽しむ特別公開講座 特別展をより楽しむ特別公開講座

日時 10月25日(日) 午後1時30分から3時30分まで

場所 富山市民プラザ 3階AVスタジオ(富山市大手町)

会場へのアクセスマップ(別ウインドウで開きます)

申込不要・参加費無料

定員 先着80名

講師 坂森幹浩、萩原大輔(当館学芸員)

担当学芸員が、特別展の見どころだけではなく、展示には盛り込めなかったこぼれ話なども交え解説します。

>>このページのトップへ |

チラシ表 チラシ裏

|

展覧会図録 展覧会図録

A4版 60頁(内、カラー40頁)

津田重久が自らの戦功を記した『首数之覚』を全文写真掲載 津田重久が自らの戦功を記した『首数之覚』を全文写真掲載

津田重久の子孫が記した、重久の経歴を記した「津田氏先祖由来」の全文翻刻掲載 津田重久の子孫が記した、重久の経歴を記した「津田氏先祖由来」の全文翻刻掲載

津田重久年譜稿を掲載 津田重久年譜稿を掲載

郵送での購入はこちらをご覧ください。 → 郷土博物館出版物案内

>>このページのトップへ

|

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ