| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第四十三号 平成12年8月10日 |

|

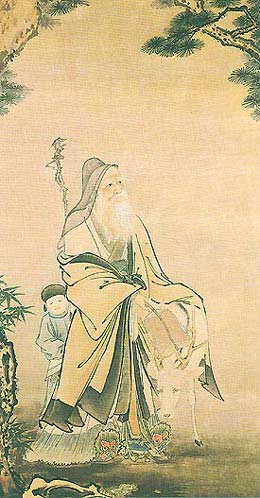

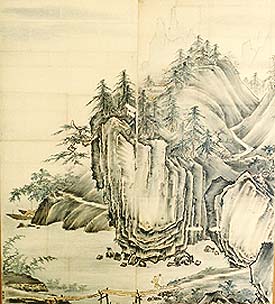

| 『福禄寿図』 |

| 木村立嶽(1825〜90) |

| 福禄寿(ふくろくじゅ)は七福神のなかの一神で、寿老人(じゅろうじん)と同一視されることもあります。中国では福徳・財運・長寿の神で、南極寿星の化身といわれました。杖とうちわを持ち、鹿を連れている姿が典型として描かれます。 |

|

木村立嶽(りゅうがく、りつがく)は富山生まれ、幼名は専之助といいました。父親の定吉は大工でした。(「博物館だより29号」でも紹介しています) 富山藩十代藩主前田利保(としやす)の推薦により、江戸幕府の絵所で学ぶこととなり、狩野派の伊川院栄信(いせんいんながのぶ)、晴川院養信(せいせんいんおさのぶ)、勝川院雅信(しょうせんいんただのぶ)の下で絵の勉強をしました。やがて富山藩の絵師として取り立てられます。 藩主の前田利保とは関連が深く、『本草通串(ほんぞうつうかん)証図』(利保の編纂といわれる)の下絵を描き、利保の隠居所の千歳御殿(ちとせごてん)の襖絵(ふすまえ)や能舞台の松の絵も手掛けたようです。また「立嶽」という画号も利保が与えたといいます。 明治期には、東宮御所の絵を手掛けるなど、様々な仕事をしています。また当時盛んに行われた博覧会に、多くの作品を出展して大賞などを受賞しました。 |

| 江戸時代の後期、富山藩内では優れた絵師が登場し、たくさんの作品を残しました。その中から、富山藩を代表する絵師である山下守胤・木村立嶽の2人の作品を選んでご紹介します。 |

| (1786〜1869) |

| 富山で染物紺屋を営んでいた家に生まれる。森探玉斎(富山藩士。江戸時代初期の絵師狩野探幽(たんゆう)の画風を愛好。)について絵を学び、その後江戸へ出て狩野派の画法を習得し、諸国を漫遊したという。帰富後には富山藩10代藩主前田利保(としやす)に取り立てられる。利保に絵の手解きもし、また利保の編纂した『本草通串証図』(版本)の植物画の下絵を担当する。長男の勝治(勝次、画号は一胤・勝胤)や、孫の正胤も絵師となった。 |

|

| 六曲一双 (郷土博物館保管) |

|

|

| (部分) | (部分) |

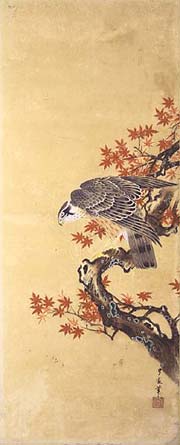

| 様々な鷹の姿と共に、四季折々の風景や植物が描き込まれ、12曲の屏風に仕立てられたものです。 鷹の表情がそれぞれに生き生きと描かれています。 |

| (1825〜90) |

| 木村立嶽は狩野派の絵画を習得した、富山藩の絵師です。(収蔵品紹介参照) 明治期には江戸に移住しましたが、富山にも多くの作品が残されています。 下の作品は、60歳の作であると落款にあります。その4年後の明治23年、立嶽は64歳で亡くなっています。 |

1幅 1幅 |

| 楼閣(ろうかく)とは日本では二階以上の造りの建物を指していいます(二階建てなら何でもいいというわけではないようです)。この作品の中に描かれた、人物の服装や建物、景色から、中国風の感じがしますね。 緑の木々に包まれた建物の後ろに、大きな岩が描かれ、さらにその向こうには島から島へ橋が架かっている風景が見られます。屋根や人の服、馬の鞍に使われた鮮やかな赤が、絵の中で目を引きます。 ●絵の中に描かれた、それぞれの人物は何をしているのでしょうか? |

|

| 富山藩の絵師が残した作品の一部を、現在も見ることができます。 どうぞ一度ゆっくりと味わってみてください。 |

| MEMO |

| 富山藩では、ものづくりを行う人々が、藩成立当時(1639年〜)から藩士として抱えられていました。例えば鋳物師、具足師、錺(かざり)方や彫刻師、塗物師などなど、様々な分野の作業を行う職人さんたちです。これらの人々が藩主の武具や調度品、将軍や大名への贈答品、お姫様の嫁入り道具などを、製作したり細工をほどこしたりしていました。よってものづくりを行う職人さんたちは、藩にとって重要な役職であったのです。 このような人々は、富山藩の職制のうえで、「御細工人組」というグループに属していました。 その組の中に、絵師も含まれる場合もありました。城の御殿の襖絵を描くなど、“ものづくり”に携わる職人であったからでしょう。また、細工人たちと協力してものを製作することもあったと考えられます。 さて、現在残っている侍帳から絵師を探すと、次のような人々がいます。 |

| 年代 | 氏名 | 組名 | 禄高 | 役職 | 年齢 |

| 享保20年(1735) | 狩野九郎右衛門 | 与外組 | 三十俵 | 絵師 | 63歳 |

| 安永9年(1780) | 森長治郎 | 御細工人組 | 五人扶持 | 御絵師 | 63歳 |

| 安政7年(1860) | 山下勝治(一胤) | 新番御歩行組 | 十九俵 | 絵師 | 39歳 |

| 〃 | 山下 昇(守胤) | 隠居 | − | − | 67歳 |

| 〃 | 木村雅経(立嶽) | 御徒組 | 十四俵 | 絵師 | 33歳 |

| 明治2年(1869) | 山下勝治(一胤) | 新番御歩行 | 十九俵 | 絵師 | 49歳 |

| 〃 | 木村雅経(立嶽) | 御徒組 | 十四俵 | 絵師 | 43歳 |

| <『富山藩侍帳 越中資料集成1』高瀬保編 桂書房 を参考> (年齢については侍帳の記載どおりです。 なお生没年要検討の点もあり異なる場合もあります。) |

| 江戸時代前期の絵師について詳しいことは、侍帳からは伺えませんが、後期になると山下守胤・一胤親子と木村立嶽が、絵師として継続して取り立てられていることがわかります。この3人の絵師が、富山藩の絵画を担っていたのでしょう。 |

|

左の絵を見てください。表紙で紹介した木村立嶽の「山水之図」(さんすいのず)です。おやっ、この絵、縦横に線が入っています(コピーが悪いわけではありません)本当にちゃんとした絵なの?と思われた方もいるかもしれません。 実はこの絵、“粉本(ふんぽん)”と呼ばれるものなのです。 粉本とは古人・先人の画を写したもののことを言います。本物の絵の上に紙や絹を置いて透き写すそうですが、墨でなぞると下の絵を汚すので、白い色の胡粉(ごふん)を用い輪郭を点々と写すことから粉本と呼ぶそうです。 【胡粉(ごふん)…牡蠣の貝殻を粉状にしたものを原料とする顔料で、日本画などの白色に用いられる。】 |

| この粉本をたくさん作成することによって、先人の絵の描き方を学びます。またそれが後日、自分の絵の参考ともなるのです。 ですから、粉本は自分で写し作った、教科書のようなものなのです。 |

絵の勉強の上で粉本をたいへん重視したのが、狩野派の一門でした。その狩野派で学んだ木村立嶽も、たくさんの粉本を作成したことでしょう。 例えばこの紙面の「山水之図」も粉本とみられます。本画ではないため、清書用の大きな紙や絹は使わなかったようで、たくさんの紙を貼り継いだあとがあります。それが縦横に入っている線のように見えるのです。 なあんだ、本物の絵じゃないんだ!…確かにそうです。しかし、この粉本からは様々なことがわかるのです。右下の絵の中には書き込みがあり、そこから弘化(こうか)4年(1847)11月に、江戸にて立嶽がこの絵を写したということがわかります。その時期に立嶽が、どこでどのような絵を写して勉強していたのか、調査する手掛かりとなるのです。 本画ではない絵―粉本にも、いろいろな情報が隠されているのです。 |

|

|||

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |