| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第四十二号 平成12年6月30日 |

|

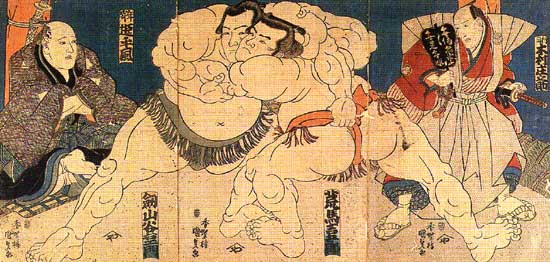

| 『剣山谷右エ門、荒馬取組図』 |

| 歌川国貞(初代) |

|

| この図は、ご覧の通り相撲の取組みの様子を描いたものです。このように、相撲の力士を題材とする浮世絵を相撲絵といいます。相撲絵には、こうした取組図だけではなく、まわしを締めた力士の一人立ちの姿、支度部屋の内部や稽古場の光景、土俵外の日常姿などを描いたものもあります。相撲絵は、江戸相撲の隆盛に伴って多く作られましたが、明治30年代後半、写真を使った相撲絵葉書が登場したこともあり、次第に作られなくなりました。 さて、この図に描かれているのは、「剣山谷エ門」と「荒馬吉五郎」の取組みです。荒場は千葉出身の幕内力士(関脇)、一方の剣山は富山出身の幕内力士です。剣山という四股名(しこな)は、郷里の剣岳にちなんだものなのでしょうか。答えは下をご覧ください。 今回は、富山市出身の幕内力士について御紹介しましょう。 |

|

| 富山市出身の幕内力士(初土俵の早い者順) |

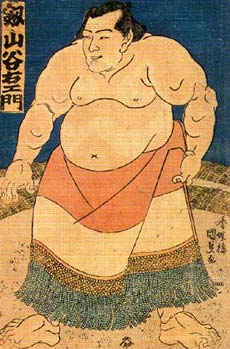

| 剣山谷右衛門 (つるぎざんたにえもん) |

|

||

| 黒崎佐吉 (くろさきさきち) |

|

||

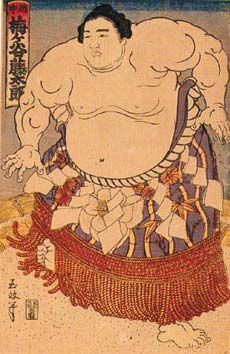

| 梅ヶ谷藤太郎 (うめがたにとうたろう) |

|

||

| 玉椿憲太郎 (たまつばきけんたろう) |

|

||

| 太刀山峰右衛門 (たちやまみねえもん) |

|

||

| 敷島猪之助 (しきしまいのすけ) |

|

||

| 若太刀芳之助 (わかたちよしのすけ) |

|

||

| 剣岳吉五郎 (つるぎだけきちごろう) |

|

||

| 若見山幸平 (わかみやまこうへい) |

|

||

| 駒不動大助 (こまふどうだいすけ) |

|

| *ちなみに、最近まで活躍していた琴ヶ梅は八尾町出身です。 |

| 以上が、富山市出身の大相撲幕内力士たちです。結構たくさんいますね。この内、今回は横綱あるいは横綱級の、3力士にスポットを当ててみましょう。 |

(幕内成績 143勝31敗22分 6預 5無、 勝率82.2%) |

| 享和3年、婦負(ねい)郡上掛尾(かみかけお)村(現富山市堀川町)に生まれました。二十山(はたちやま)の門人となり、後には能登出身の横綱阿武松緑之助(おうのまつみどりのすけ)に預けられました。初めは鰐石文蔵と名乗っています。文政10年に初土俵、天保5年正月場所で入幕、以後好成績を続け、同13年2月に大関に栄進しました。全盛期には27連勝、優勝相当成績6回をあげています(*)。当時は不知火(しらぬい)・秀ノ山(ひでのやま)と並んで「天保の三傑」と評されました。14年正月に剣山谷右衛門と改名しました。弘化4年頃に横綱推薦の話もありましたが、体が小さく、土俵姿も悪いからと辞退し、秀ノ山を推しました。嘉永5年に引退しますが、50歳まで大関を張ったことは驚異的なことです。引退後年寄二十山要右衛門を襲名、嘉永7年8月に亡くなりました。 |  |

| *当時、優勝制度はまだありませんでした。 | 剣山谷右エ門 歌川国貞画(初代) 江戸後期 |

| 江戸時代には、お抱え力士という、大名に高禄を受けて召し抱えられた力士たちがいました。鰐石も、天保9年10月に阿波藩に召し抱えられています。剣山とは、阿波徳島の名峰剣山(つるぎさん)にちなんで付けた四股名なのです。富山の剣岳とは関係ないんですね。 |

| 大関力士に地鎮祭でのお祓いの儀式である地踏み(しこ踏み)に出場する資格を与えることを、「横綱之伝」を許すといったのが起源のようです。これが職業相撲興行の土俵に移され、「横綱」というしめ縄を腰にまとって「独り土俵入り」を披露するものになったのです。寛政元年に谷風(たにかぜ)と小野川(おのがわ)が初めて披露しました。明治初期までは番付地位には関係なく、大関のなかで抜群の力を持つ者に許される尊称でした。番付に初めて「横綱」の文字が載せられたのは明治32年のことです。その後、次第に本場所の好成績によって横綱免許を与えるというように変化し、明治42年には日本相撲協会規則に「横綱は大関の上の最高地位である」と明文化されました。 |

(幕内成績168勝27敗47分 2預 116休、勝率86.2%) |

越中梅ヶ谷藤太郎 玉波画、明治31年 |

明治11年、新川郡西水橋町大町(現富山市)に生まれました。明治24年の夏、東京大相撲が巡業に来た際に、大関剣山(※)に見出され、雷親方(初代梅ケ谷)の養子となり角界入りしました。最初の四股名は「梅ノ谷音松」で、明治25年6月に初土俵を踏みました。同31年1月場所で入幕していますが、当時の幕内力士の平均が30歳であった中で、梅ケ谷は19歳という若さでした。同じ33年1月には21歳で早くも大関に昇進しています。明治34年、親方より現役時代の四股名を譲られ、「梅ケ谷藤太郎」と改名しました。同36年5月、東西の大関で全勝同志であった常陸山(ひたちやま)との対戦は大熱戦で、場所後の明治37年1月、常陸山とともに横綱を許されています。二人はよきライバルとして、相撲界の黄金時代を築きあげました。持病のため休場が多くなったことから、大正4年に引退し、雷部屋を引き継ぎました。昭和2年の夏、夏の地方巡業中に新潟県で心臓麻痺のため急死しました。 |

| ※徳島出身の力士で、富山出身の剣山とは別人 |

| 当時、相撲は両国の回向院(えこういん)境内に設けられた仮小屋で行われていました。そこで、国技館を建設すべく尽力した人物の内の一人が梅ケ谷です。明治42年、回向院内に一万四千人収容の大国技館が完成しました。 |

太刀山優勝杯 |

|

|

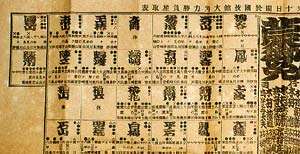

| 「明治43年6月大角力勝負星取表(部分)」 上位に梅ケ谷、太刀山、玉椿と富山市出身力士が名を連ねる。また、緑島、黒瀬川は県内出身力士である。この場所の優勝は太刀山であった。 これから5場所連続優勝している。同45年正月場所の優勝杯が呉羽小学校に残る。 |

||

(内成績195勝27敗10分 5預73休、勝率87.8%) |

| 明治10年、婦負郡吉作(よしづくり)村(現富山市吉作)に生まれました。梅ケ谷と同様に、明治31年に東京大相撲が巡業に来た際に、年寄友綱の目に止まり入門することとなりました。すでに23歳、この世界では遅い入門です。しかし、周囲の期待に応えて、めきめき上達し、遂には兄弟子たちを追い越すようになったため、親方は当時の最強力士であった常陸山に稽古を依頼しました。その結果、太刀山は明治36年には入幕、同44年には22代横綱に推挙されました。太刀山は驚異的な強さを誇っており、明治42年から大正5年にかけて、1敗をはさんで43連勝と56連勝という桁外れの記録を残しています。また、全勝優勝回数は5回、連続優勝記録は5場所という記録からも負けしらずの力士であったことがわかります。大正7年に引退、東関部屋を新設し後進の育成に努めますが、やがて廃業してしまいました。昭和16年4月3日に亡くなっています。 |  |

| 越中太刀山峰右エ門 玉波画、明治38年 |

|

太刀山は家の後継ぎだったため、当初相撲界への入門を拒んでいました。そこで友綱親方は、相撲振興に尽力していた板垣退助(いたがきたいすけ)に力添えを頼んだのです。板垣は当時内務大臣であった西郷従道(つぐみち)をも動かして、説得にあたりました。嫌々ながらも始めた稽古の結果、めきめき上達し、遂には横綱にまでなったのです。板垣がいなければ、太刀山という大横綱は誕生しなかったでしょう。「太刀山」という四股名も、板垣が立山にちなんで命名したものです。 |

| 太刀山の寄付金により、昭和15年に呉羽(くれは)小学校に相撲殿が建設されました。これは、新校舎建設のため取り壊されましたが、昭和55年、次女峰子さんの寄付により、同校グランドに太刀山道場が竣工しました。呉羽地区は今でも相撲が盛んな土地柄なのです。 |  |

| 太刀山道場 |

| 明治末頃が越中相撲の全盛期でした。富山市出身力士以外にも、滑川出身の小結緑島、氷見出身の関脇黒瀬川など幕内力士を相次いで輩出し、一時期幕内力士は越中出身力士が独占した感さえあったのです。しかし、その後は勢いがぱったりと止んでしまいます。現在は富山県出身の幕内力士が一人もおらず、寂しい限りです。今後の郷土力士の活躍に期待したいものです。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西 奈津子) |