| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第三十六号 平成11年12月14日 |

|

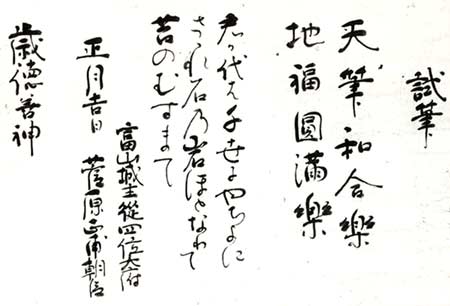

| 元旦試筆 前田正甫(1649〜1709) |

|

| 前田正甫(まえだまさとし)は富山藩初代藩主前田利次(まえだとしつぐ)の次男で、慶安(けいあん)2年に富山で生まれます。延宝(えんぽう)2年(1674)に父の跡を継ぎ富山藩主となります。 利勝・利昌・利虎・利義・利久・季久といくつも名がありました。 越中売薬の租としての功績が知らせている正甫公ですが、この他にも様々な政策で、藩政充実に尽力しました。製鉄を始め、細工師を招きその技術を伝授させ、新田開発を奨励し、そのために新しく用水を開削するなど、産業の発展に努めました。 そして剣術や槍術など武道の師範、また儒学者・医者を招き、藩士の文武向上をはかりました。 正甫公自身も学問に長け、古銭収集家として著書もあります。 上に挙げた資料は、書も得意であったという正甫公が、正月に試筆としておめでたい言葉を書いたもののようです。 (さて次に取り上げる話題は、この正甫公の藩政時代に起こったものです。) |

|

| 師走に入り、年の瀬も押し迫ってきましたが、この時期になると日本には「忠臣蔵」の話題が増えますね。今回のたよりでも、当館の収蔵品を交えて忠臣蔵のお話を取り上げてみます。また、富山と赤穂浪士の意外な関係も後ほど紹介します。 |

| (1) | 元禄(げんろく)14年(1701)赤穂(あこう)藩主の浅野内匠頭(たくみのかみ)長矩が、江戸城内で吉良上野介(きらこうずけのすけ)義央に切りかかり、その罰として内匠頭は切腹、断家・城没収・藩解体を申し付けられた。 |

| (2) | この翌年に、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしお(よしたか))はじめ赤穂藩の浪士たち47人が、主君である浅野内匠頭の恨みを晴らすため、吉良邸に討ち入り、吉良上野介の首をあげ、内匠頭の墓前に備え、後に切腹した。 |

| これら一連の事件が後に芝居となり、「忠臣蔵」と呼ばれるようになったのです。 | |

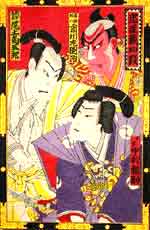

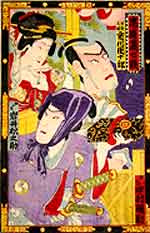

| ここで挙げる版画は、歌舞伎(かぶき)『仮名(かな)手本忠臣蔵』を題材にしてつくられたものです。 この歌舞伎は脚色されており、事実にはない内容を盛り込んだり、人物の名前を置き換えたりしています。 (人物を特定できる場合は、実在の人の名を[ ]に入れました。) 四段目のあらすじ・・・江戸城内で高師直(こうのもろなお)[吉良]を切った塩冶判官(えんやほうがん)[浅野]が切腹を申し付けられ、そこへ塩冶判官の国家老の大星由良之介(おおぼしゆらのすけ)[大石]が到着するという話です。 七段目のあらすじ・・・遊興にふける大星由良之介[大石内蔵助]のもとへ、息子の力弥[大石内蔵助の息子主税(ちから)良金]が手紙を届けに来ます。 その手紙とは塩冶判官[浅野]の妻顔世(かおよ)[揺泉院]からのもので、それを遊女のおかるに見られてしまいます。 |

|

|

|||

| 売薬版画「忠臣蔵四段」 (富山市吉尾(よしお)印刷) |

売薬版画「忠臣蔵七段」 (富山市吉尾印刷) |

|||

|

|

| 歌舞伎の話では十一段目に討ち入りとなります。 大星由良之助[大石]率いる浪士が、主君塩冶判官[浅野]の恨みを晴らすため、高師直[吉良]邸へ討ち入ります。そこで高師直[吉良]を討ち取り、その首を泉岳寺にある主君の墓前に供えるのです。 この場面で活躍する、大星由良之助[大石]方の義士のひとりが赤垣源蔵[赤埴源蔵]で、また高師直[吉良]を守ろうとする兵のひとりが、清水一角[清水一学]です。 |

|

|

| 「梅幸百種」より 赤垣源蔵 (豊原国周 筆 明治26年) |

「梅幸百種」より 清水一学 (豊原国周 筆 明治26年) |

| この三枚続きの大判の版画では、ちょうど高師直[吉良]を、浪士たちが追い詰めた場面を取り上げています。 | |

|

|||

| 忠臣蔵討ち入りの場面 (梅堂国政 筆 明治期) |

|||

| ・高師直[吉良]に刀を突き付ける大星由良之助[大石] ・大星が無事に高師直の首を取るように見守る義士 ・高師直が討ち取られるのを阻止しようと刀を振り上げる清水 このような様子が生き生きと描かれていますね。 「忠臣蔵」は江戸時代からすでに、人気のある話題として浄瑠璃や歌舞伎などで伝えられてきましたが、今日でも芝居などに取り上げられています。今回は歌舞伎役者を描いた版画から「忠臣蔵」の世界の一部を覗いてみました。 |

|||

| 実は、富山藩と「忠臣蔵」には多少関係があるのです。 新聞などでも少し紹介されたこともあるので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 大石家に関するこの略系図をまず見てください。大石家は良勝の代より播州(ばんしゅう)浅野家に仕えた家臣でした。吉良邸へ討ち入った大石良雄は、父を早くに亡くし、良欽(良勝の息子)の養子に入り、育てられたといいます。 |

|

| その大石良勝の三男具知が、富山藩士の奥村家に養子に入った(あるいは分家して奥村家を立てた)ようなのです。(奥村家は正甫の代には家老をも勤めた重臣です。)ということは奥村具知と大石良雄はおじ・おいの関係になるのです。 このことは富山藩士に伝わった前田文書の中にも、奥村具知のことは「大石内蔵助の養方兄弟の由・・・」つまり良雄の養父である良欽の兄弟である、と書かれています。また、赤穂浪士の討ち入りがあった当時の富山藩主・ニ代前田正甫は、大石家の親族にあたる奥村家に討ち入りの話を書き付けさせ、後世に伝えさせたとも言われています。 そして奥村具知の三男の直貞は、富山藩家老の富田家に養子に入っています。その他この略系図からもわかるように、奥村家から他家へ養子に出されたり、嫁いだりしています。 大石家から富山藩士の奥村家へ養子に入ったのが事実であれば、奥村家につながりのある富山藩士はすべて、大石と縁続きであることとなります。まだ詳しいことは明らかではありませんが、このようなつながりは日本を狭く感じさせますね。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |