| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第三十四号 平成11年11月25日 |

|

| 火事羽織 |

| (伝 前田利保着用) |

|

| 背中に大きな梅鉢の紋と、大胆な構図の波・船が描かれています。この羽織は富山藩十代藩主の前田利保(まえだとしやす)(1800〜1859)が着用したものと伝わっています。大きな羽織で、丈は105cm ゆきは129cmあります。羅紗(らしゃ)(織目が見えないように加工仕上げした羊毛織物)でつくられたものです。 江戸時代の初期には、火事の際には武士は鎧兜(よろいかぶと)を着て、まるで戦にでも出るように、消火へ向かったようです。その後 胄頭巾(ずきん)・羽織・胸当・袴(はかま)・革足袋を一揃いとする火事装束が用いられるようになりました。やがて後期になるに従って、大名たちはこの装束を派手なものにしていったのです。 江戸時代には各地方の藩主は、参勤交代により一定期間で江戸と地元とを往復しなくてはなりませんでした。江戸にいる間は幕府の命令で、様々な役目がつけられましたが、その中の一つが火事番でした。前田利保も何度か浅草御蔵(あさくらおくら)の火事番などを勤めています。(浅草御蔵は、幕府の直轄領からの年貢米を保管しておく蔵で、重要な場所でした)そのようなお役目のためにつくった羽織なのでしょうか。また、江戸屋敷や富山城が大火事に遭った時に着たものなのかもしれません。 |

| この特別展では、富山に江戸時代から近代にかけて起こった大きな災害と、富山の町の変わりゆく姿をご紹介しました。このたよりでは、火事について取り上げました。 |

| 江戸時代 富山の大火事 富山では再三、大火事に見舞われています。(略年表参照)千戸以上の民家が焼失した大火が5回ほども起こっているのです。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天保2年の大火 この中で富山町最大の火事は、天保2年(1831)に起こったものです。4月12日正午頃に浜田弥五兵衛宅より出火し、南風にあおられてたちまち燃えひろがりました。富山城も全焼してしまったのです。この時人家・寺社など合わせて8300戸余りが焼失し、死者を70人も出したのです。 |

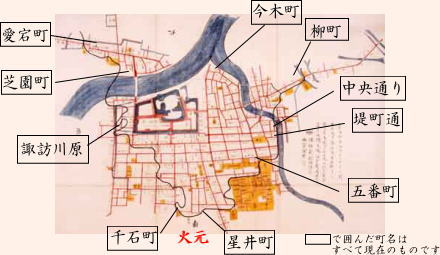

| 下の『旧富山城下市街図』には、この時延焼した富山町の範囲が、黒線で示されています。地図上に現在の町名を所々に示しました。こんな広い範囲を焼失し、8000戸もを焼失するような火事が起こるとは、現在ではちょっと考えにくいことですね。 |

|

| 江戸時代の火事にまつわるちょっとした話をご紹介します |

| 天保2年の大火の際、火元となったのは浜田弥五兵衛・谷七兵衛宅付近といわれており、この火事のことを「浜田焼」と呼んでいたようです。また当時の狂歌では、 |

| 谷浜田 誰が火元か知らねども 谷という字は火の口と書く |

| と詠まれたそうです。確かに火と口を組み合わせると、「谷」という字に見えますね。また谷・浜という水に関係した名字をもった家から出火したのも、奇妙に思われたということなのでしょう。 |  |

| 江戸時代の初期には、江戸の1町に軒の割合で髪結いが営業していたようです。髪結いは、かなり公共的な仕事もしていました。 ・町奉行所や町会所付近に火事があるとかけつけ、奉行の差配を手伝う ・橋詰での通行人の監視、橋上の掃除を行う ・牢(ろう)内の人々のひげ剃りや髪結いに出向く |

|

||

| このような江戸の髪結いをまねたかどうかは不明ですが、富山でも髪結いが火事の際に消火活動を行う、竜吐水(りゅうどすい)の係を申し付けられました。 文化2年(1805)の申渡書には、「火事が起こったら早速に町吟味所(まちぎんみしょ)へかけつけること」とされています。また普段着のままでかけつけ、目印として渋(しぶ)塗りに「水」と字を入れた笠をかぶる、などのことが決められていました。 |

|||

| しかし火事の多かった富山のこと、その度にかけつけるのは大変なことだったのでしょう。髪結いはだんだんと出動しなくなっていったようです。それで町奉行所から髪結いさんに厳しいお触れが出ました。「火事の際にかけつけない者は、髪結株を取り上げる」、つまり営業できなくなるということです。町の安全を町人自身で守るという大事な役目を申し付けられた髪結いさんですが、家業を中断してまでも火事にかけつけなければならなかったとは、なんだか気の毒な気もしますね。 |

|

|

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |