| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第二十八号 平成11年4月2日 |

|

| その3 |

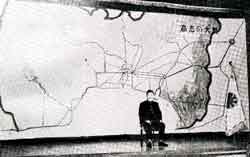

現富山市内鉄道網  点線および( )は廃線路、廃止駅を表す |

| 前号では、富山駅の開業についてご紹介しました。 今号では、その後の北陸本線全線開通を機に、次々と開業していった私鉄線についてご紹介しましょう。 北陸本線が全線開通した大正2年、富山市に初の私鉄が誕生しました。富山電気軌道線です。これを皮切りに、富山駅を中心とした私鉄網が拡大していきました。 |

|

| 富山市営軌道(地鉄 市内軌道) |

| 大正2年の北陸線全線開通記念の富山県主催一府八県連合共進会にあわせて、富山電気軌道㈱によって営業を開始しました。 大正9年には経営不振により富山市に移管され、富山市営軌道が発足しました。しかし赤字経営は続き、一時は売却問題にまで発展しました。 その後宮下線の開業や、富山大橋の改良などにより経営は改善し、以後は順調に推移しました。 |

|

| 西町附近の市内電車 後方に岡部呉服店の塔が見える |

| 富山鉄道(地鉄 不二越線・笹津線) |

|

大正2年に富山軽便鉄道㈱として発足、翌3年に富山-笹津間が開通しました。 その主な目的は、飛騨産出の木材や神岡鉱山の鉱石の運搬でした。同4年には富山鉄道㈱と改名しています。 営業は比較的好調で、特に貨物による収入が多くを占めていました。 しかし、昭和2年の飛越線開通の影響を受け、業績は急激に下降しました。 その結果、昭和8年に堀川新-笹津間は廃止され、残る富山-堀川新間は富南鉄道㈱に引き継がれました。 |

| 開業当時の堀川新駅 現在の南富山駅 |

| 富山県営鉄道(地鉄 上滝線) | |

| 大正10年に、富山県営水力電気事業の工事用資材輸送を主目的として開業しました。 その結果、発電所建設は順調に進みましたが、沿線の人口が少なく、普通旅客の利用が伸びなかったため、経営は苦しいものでした。 そのため、山小屋の整備や歩道修理を行うなど、登山観光客獲得に努力しました。 昭和17年電気事業関係の設備のすべてが日本発送電㈱に委譲され、鉄道についても千垣-粟巣野間は有峰電源開発計画の一部として同社に譲渡されました。 |

|

| 富岩鉄道(JR富山港線) |

| 明治末、東岩瀬再興のため東岩瀬と富山市を鉄道で結ぶ計画が立てられましたが、その後立ち消えになりました。 大正に入りその計画が再燃し、同12年に富岩鉄道㈱が設立され、翌年富山口-岩瀬港間が開通しました。 その後、富山駅と岩瀬埠頭へも路線が延び、都市計画による工場地帯や学校が沿線にあることから営業は順調でした。 特に東岩瀬港と工場地帯の貨物輸送において重要な役割を担っていました。 |

|

| 現在地より北にあった |

| 越中鉄道(地鉄 射水線) |

| 大正13年越中電気軌道㈱により、富山北口-四方間が開業しました。 当初からほとんどが沿線の零細株主で、資本的に中心となるべき株主がいないという問題を抱えていました。 昭和2年には営業不振により政府補助金を受けるため、越中鉄道㈱と社名を変更しました。 また、越鉄運輸興業㈱を設立し、八ヶ山遊園地や打出・越ノ潟両海水浴場の開設などの沿線開発を積極的に行いました。 同8年に倉垣には富山飛行場が開設され、富山飛行場前駅が新設されています。 |

|

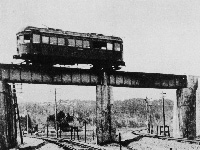

| 田刈屋の高架 北陸線と高山線を跨ぐ |

| 富山電気鉄道(地鉄 本線) | |

| 大正15年、大岩山日石寺への観光客輸送を目的として大岩鉄道㈱が設立されました。 その後同社の計画は昭和5年設立された富山電気鉄道㈱に継承されました。 富山電鉄は旅客輸送が主で、同4年立山鉄道㈱を合併し、同年富山田地方(でんぢがた)-上市間及び寺田-五百石間の営業を開始しました。 当時の地方鉄道としては、その技術・施設は最先端をいくものでした。 |

|

| これらの私鉄線は、それぞれ開業の目的は異なりますが、富山市の発展に大きな影響を及ぼし、人々の生活に変化を促したことに変わりはありませんでした。 |

さて、それぞれの私鉄線は独自に営業活動を行っていたわけですが、これら私鉄線を1つに統合するという、一大構想を掲げた人物がいました。

| 富山県立山村芦峅寺生まれ。 大正14年に福島県の信達軌道株式会社の専務取締役に就任して、同社の再建に成功する。 「一県一市街化」という独自の理念を実現するのに、郷土富山が最適と考え、昭和3年には越中鉄道の取締役となる。 その後、富山電気鉄道を起こし、自身は専務取締役(代表取締役)となる。 |

| 一県一市街化 |

| 佐伯宗義(さえきむねよし)は、まず地方鉄道は国有鉄道の補助的枝線ではないとし、国有鉄道は国全体を直線で結ぶ幹線交通、地方鉄道は地域全体を環状的に結ぶ通勤通学交通という異なった性格を持つものであると考えました。 そして「一県一市街化」という一大計画を構想します。この構想は、県下の市町村を行政的に合併するということではありません。 地方自治を尊重した上で、各地域を交通網によって結ぶことにより、県内のどこに暮らしていても、その能力に応じた労働・文化・教育の機会が平等に与えられるようにすることを目指したものです。 これこそが、地方鉄道の担うべき役割であり、富山地方鉄道の使命であるとしたのです。 |

一県一市街化の理念を語る佐伯宗義 |

| 富山地方鉄道の創立 | |

| 佐伯は計画実現のためには、私鉄各社の統合が不可欠だと考えていました。 そこで、戦時下での国による統合政策という追風もあり、富山電気鉄道は私鉄各社を次々に傘下に入れていきました。 そしてついに昭和18年、富山電気鉄道を母体として県内各私鉄線(県営・市営も含む)が交通大統合によって1社にまとまったのです。社名は富山地方鉄道㈱とされました。 |

|

| 国鉄買収 |

| 昭和18・19年に、国は全国22の私鉄線を買収しました。国による私鉄買収は、これまでにも行われていましたが、この時の買収は多分に戦時色の強いものでした。 富山では富山地方鉄道の富岩線(旧富岩鉄道)がその対象となりました。 大陸輸送において、臨港線という重要な役割を担っていたからです。 しかし、富岩線には、その終点岩瀬浜駅から滑川までの海岸線敷設計画があり、「一県一市街化」構想実現のためには欠かせない路線だったのです。 そのため、会社とすれば、賛成しがたいことではありましたが、戦時下という当時の社会情勢ではやむを得ないことでした。 これが、現在のJR富山港線です。 |

|

| 国鉄移管調印式 昭和18年6月1日 |

| 写真は『写真でつづる富山地方鉄道五十年のあゆみ』より転載 |

| 戦後の私鉄線 |

|

戦後も「一県一市街化」の実現に向けて路線開拓が進みました。 富山鉄道時代に一度は廃線になった路線が笹津線として復活、市内軌道の山室線の新設、その他新線計画がいくつも立てられていきました。 しかし、その後の車社会の到来により、新線計画が実現することはなく、更には既成線までもが廃止に追い込まれてしまいました。 |

| 現在の電鉄富山駅ビル |

|

|

|||

| 北陸新幹線「あさま」 | 市内軌道最新車両 | |||

| 明治の開通以来、拡大を続けた鉄道も、戦後の社会情勢の変化により、その路線網を除々に縮小していきました。 無人駅も多くなりました。 しかし、車社会による弊害や超高齢化社会の到来という問題を抱える現代社会において、車より環境に優しく、人々の足となる鉄道が、見直され始めています。 富山市に鉄道が走ってから100年の歴史を過去から現在へとたどり、更にはこれから先、私たちはどのように鉄道と関わっていくべきなのかを、この機会に考えてみて下さい。 |

||||

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |