| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第二十七号 平成11年3月9日 |

| |||

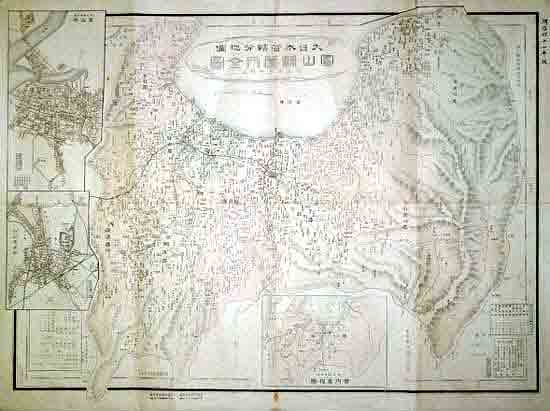

| 『富山県管内全図』 |

|

| この図は明治41年に発行されたものです。 西(向かって左)から延びてきた線路は、富山県のほぼ中央部で止まっています。 北陸線がまだ富山までしか開通していないからです。 明治41年には魚津まで開通するのですが、そこまで書かれていないところを見ると、開通直前に出されたものなのでしょう。 なお、この後、同じ版の地図が明治43年にも発行されています。 こちらの地図では、泊まで線路が延びています。 |

| 富山駅開業 | |

| 明治25年の鉄道敷設法に基づいて、北陸線が西から延びてきました。 明治31年11月1日には金沢―高岡間が開通、翌年には高岡―富山間が開通したのです。 |

|

明治32年3月20日富山駅が開業しました。 さて、多くの方は、現在地の富山駅を思い浮かべられるかもしれませんが、実は当時の富山駅は仮停車場として、別の場所にあったのです。 それは神通川の西側の田刈屋(たがりや)地内です。 小杉から呉羽(くれは)山に向かって進んできた路線は、現在の呉羽トンネルの手前で北に曲がり、呉羽山の北を迂回していました。 そして駅は、現在の富山気象台の辺りから、北陸本線の辺りにかけて設けられていました。(図1参照) |

| 田刈屋の富山駅 駅前広場。左の方が駅にあたる。 |

| 開業当時の様子を新聞から見てみましょう。 当日は雲一つない晴天で、市内の各家では一斉に国旗を掲げて、鉄道の開通を祝いました。 多くの人々が停車場に殺到したため、普段は閑散としている田刈屋が大変賑わった様です。 芳川逓信大臣をはじめ多くの来賓が出席して開通式が挙行されました。 式後に祝い餅が撒かれたり、花火が打ち上げられたりと、富山の町あげてのお祭り騒ぎでした。 |

|

| 仮線跡の橋脚 | |

| 馬渡(まわたり)川の土手に残る |

|

| ところで、なぜ富山駅は仮停車場として田仮屋に造られたのでしょうか。 その理由の一つには、神通川(じんづうがわ)の馳越(はせこし)線工事が関係していました。 当時の神通川は井田川との合流点の辺りから東へ蛇行して流れており、水害が多かったことから、南北に真っ直ぐな水路である馳越線を設ける計画が立てられていました。 そのため、神通川の手前に仮停車場を設ける必要があったのです。 二つ目の理由は、各地で駅の誘致運動が行われていたために、駅位置が未決定だったためです。 |

| 駅誘致合戦 |

| 駅設置による経済的効果への期待から、各地で駅誘致運動が活発に行われていました。最終的に3つの候補地に絞られ、それに応じた路線案が立てられていきました。候補地とは、奥田村、愛宕(あたご)・牛島両村(両村の中間に建てる案)、堀川村です。 |

| 明治39年5月4日付の「富山日報」に、駅位置決定に際して、測量された4つの路線が紹介されています。 甲線は堀川村案、乙・丁線は奥田村案、丙線は愛宕・牛島村案に当たります。 記事によると、甲線は金屋の辺りのトンネル工事に費用がかかること、丙線は呉羽山のトンネルと神通川馳越線の橋梁工事に莫大な費用がかかること、丁線は線路が最も短く工事上は都合がよいが、市街地から遠距離であることなどの理由から、乙線が予定線として議会に提出されたとあります。 つまり、この時点では奥田村案が最有力だったということです。 この記事を基に作成したのが下の図です。 |

|

| 堀川村の代表から出された請願書が残っています。 それによると奥田村は市街地より遠すぎるため不適、愛宕・牛島村は水害が多い事と富山の大火の影響を受けやすいため不適、堀川村であれば、市街地からはさほど遠くないし、市街の南にあるため火事の被害に遭いにくい、これらの理由から堀川村が最適であると説いています。 さらに堀川村は、駅誘致のために一万坪の用地を寄付しています。 (図2の「堀川別案」は、当館の聞き取り調査よりおこしたものです。) |

| 富山実業協会は愛宕・牛島村案を推していたことが、『富山市経営策』からわかります。 協会は、愛宕・牛島村は市街中心部から近いため、交通上便利であることとを第一の理由にあげています。 第二の理由としては間接的に水害を予防することになると述べています。 神通川馳越線は、本流が1丈以上まで増水した際にのみ、水が流れるような仕組みになっていました。 愛宕・牛島村および対岸の桜谷村を貫通していた農業用水を保護するためです。 そのため、馳越線は水害予防のための十分な効果を発揮することができない。 ここに停車場が出来れば、用水を撤去せざるを得なくなり、1丈以下の水量でも馳越線に水を流す事ができる。 そうすれば神通川の水害をより完全に予防することができる。 このような理論でした。 |

|

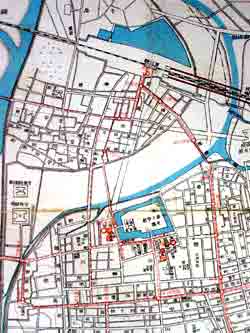

| 『富山市経営策』の折込地図(部分) 仮停車場、将来の停車場の文字が見える下の「縣廰」とある所は、現城址公園 |

| こうして様々な論議が繰り返された結果、最終的に採用されたのは、御存じのとおり愛宕・牛島村案です。 そして、北陸線の延長工事、富山駅の新築工事が開始されました。 |

| 富山駅の新築移転 | |

| 工事上の難関はまず呉羽山と神通川でした。 仮線は呉羽山の手前で北に折れていましたが、そのまま呉羽山に向かって本線の工事が進み、そこで呉羽トンネルが堀削されました。 当時はもちろん単線ですので上り線・下り線両用の1本だけです。 その先の神通川には鉄橋が架けられることになり、明治40年6月に起工し、同41年11月には大略竣成しました。 この鉄橋は現在でも高山線に使用されています。 |

|

| 神通鉄橋 |

|

さて、駅移転にあたっては、駅舎を新築しなければなりません。 駅の造られる場所は2本の神通川に囲まれた場所です。 そこで、水害を防ぐため土盛りした上に駅舎が設けられることになり、線路自体も築堤の上に敷設されたため、駅の南北の行き来はガードを利用する形となりました。 土盛り用の土を大量に採取したため、駅の北隣は大きな沼地と化しました。 この沼は、後には牛島のどぶとよばれながらも、昭和30年代まで残ることになります。 |

| 昭和8年富山市全図(部分) 駅の北に大きな沼が見える |

| 新駅舎は明治41年1月に起工され、同10月に竣工しました。これは当時の北陸線の駅の中で、最も新式の構造をもつものでした。起点の米原駅を除くと、唯一地下道を持つ駅だったのです。この地下道は、現在でも一番線と二番線の間で利用されています。また一番線のホームには、地下道の天井部分のレンガのアーチを見る事ができます。 |  |

| 新築された富山駅 |

| 明治41年11月16日、富山―魚津間が開通しました。当日は、まず富山附近の来賓各位が新築の富山駅から乗車、東岩瀬(現東富山駅)、水橋、滑川の各駅で来賓を乗せ、魚津駅に到着。開通式が挙行されました。各駅では花火の打上げや、音楽演奏など大賑わいでした。 | |

| この後、大正2年に富山―直江津間が全線開通しました。富山駅は開業から現在に至るまで、人や物の輸送の重要な拠点です。ちなみに富山駅舎は、この後増改築を重ねながらも、空襲で焼失するまで使用されていました。 |  |

| 現在の富山駅 | |

|

今回の話を頭において、北陸編の鉄道唱歌(富山の部分)をみると、また面白いですよ。 |

|

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:河西奈津子) |