| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第十四号 平成10年3月31日 |

|

| 『蒔絵手筥(まきえてばこ)「花風(はなかぜ)」』 |

| 山崎覚太郎(やまざきかくたろう)作 昭和54年(1979) |

|

| 桜の花びらが散る風のなかで、一頭の馬が颯爽(さっそう)と駆ける一瞬の様子をとらえたものです。全体に施されたあか(朱)色が美しい、現代漆芸作品の一品です。 作者 山崎覚太郎(やまざきかくたろう)(1899〜1984)は富山市東岩瀬生まれ。富山県立工芸学校(現 富山県立高岡工芸高校)を経て、東京美術学校(現 東京芸術大学)を卒業し、日展を中心に作品を発表し活躍されました。現代工芸美術家協会会長、日展理事長などを歴任、昭和41年には文化功労者にもなっています。山崎氏は、漆に顔料を混ぜた様々な色の「色漆(いろうるし)」を用いて、鮮やかな色彩の作品を製作しました。またこの手筥の馬のように、猿・鶴・牛など動物の図柄が、作品に多く取り入れられています。 作品は第18回現代工芸美術展に出品されたもので、80歳頃の発表です。斬新で力強さを感じさせる作品です。 |

| この特別展では、明治・大正・平成という時代の中で移り変わってきた富山の風景を、絵画中心に展示しています。 今 見慣れている風景も、少し昔はこうだったのか、と驚かれるものもあるでしょうし、もう今は見られない場所もあります。 この中から、富山城址に関する作品などを何点かご紹介しましょう。 |

|

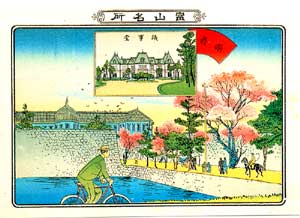

この版画は明治42年の印刷です。明治期以降、富山城の堀はほとんど埋め立てられましたが、本丸周辺の堀や石垣は残されていました。この版画の中に見える石垣は、本丸に通じる“鉄御門(くろがねごもん)”があった場所です。この石垣の向こう(旧富山城の本丸地内)にある建物が、明治33年に建てられた県庁です。正面に丸いドームが見えます。議事堂は明治42年、県庁の西側に建てられたものです。 |

| 「富山名所 県庁」 高見印刷所 |

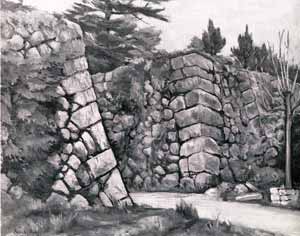

| 県庁は昭和10年に現在の位置に移り、昭和20年までに本丸地内には、日本赤十字社富山支部や富山保健所などがありました。昭和20年の富山大空襲で本丸地内の建物もすべてが焼失しました。その後昭和22年にはアメリカ進駐軍の宿舎が建てられました。この石垣は、江戸時代には富山城本丸から東出丸に通じる櫓門があった場所です。現在は富山佐藤美術館(現 富山市佐藤記念美術館)の東側になります。 |  |

| 「城」 浅井景一 富山市熊野小学校 蔵 |

| さて、昭和27年に進駐軍が離県し、29年に開催の富山産業大博覧会に向けての準備が始まりました。この博覧会は戦後復興を記念して開かれたもので、富山城址を中心とした区域を会場として整備していったのです。当館 富山市郷土博物館も、この博覧会時に建設され、「美の殿堂」という展示会場として使用されていました。左面で紹介した、本丸に通じる鉄御門があった石垣の上に、現在の富山城は建てられたのです。 |  |

| 竣工直後の現代の富山城 富山市郷土博物館 |

|

この絵は城址公園内の富山城(当館:富山市郷土博物館)を、東方面から眺めた風景です。上の写真とは正反対の方向から見ています。雪の時期も終りに近付いた、冬の晴れた一日のようです。この絵が描かれた昭和35年頃は、現在の富山城の東側に野外劇場はまだなかったので、東の城址公園の入り口からすぐ富山城が見えたのですね。 |

| 「富山城冬景色」 浅井景一 |

| 今回ご紹介した「城」「富山城冬景色」などの作者 浅井景一(あさいけいいち)は、明治35年富山市の清水町生まれ、東京美術学校(現 東京芸大)西洋画科を卒業後、富山県立神通中学校(現 富山中部高校)教諭になりました。教員生活の傍ら、絵の制作を続けられていました。昭和20年の富山大空襲で、家とともに100点にも上る作品を焼失しますが、同27年にはアトリエを構え、個展中心に活躍されました。写生によく出かけ、富山県内などの風景をよく描き、また花のシリーズ、人物画も手掛けました。 この絵を制作した昭和35年頃は、富山にも抽象表現がはやっていた時代で、写実的な絵画を描き続けることに迷いがあり、それが絵の題材の選定や技法に表されているといいます。昭和63年(1988)に逝去、86歳でした。 (『浅井景一自選展』『浅井景一画集』を参考) |

|

|

| <その2> |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |