| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第十三号 平成10年2月20日 |

|

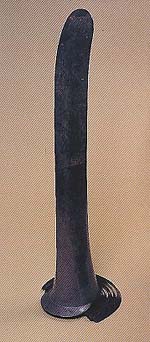

| 『銀鯰尾兜』(ぎんなまずのおかぶと) |

| 伝 前田利長(まえだとしなが) 着用 |

| 兜(かぶと)といえば、頭にかぶるもの。しかしこの兜の長いこと!なんと127センチもあるのです。 これを使っていたと伝えられるのは、加賀(かが)前田家2代目の前田利長(まえだとしなが)です。 利長(としなが)は永禄(えいろく)5年(1562)前田利家(としいえ)の長男として生まれます。父とともに織田信長、次いで豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の合戦<慶長(けいちょう)5(1600)年>頃から徳川家康に仕えるようになりました。そして加賀(かが)・能登(のと)・越中(えっちゅう)の三国を治める大名となったのです。 天正(てんしょう)13年(1585)秀吉に越中国の大部分を与えられ、慶長2年(1597)に富山城に入ります。しかし父利家の隠居・死去にともない、加賀に戻って家督を継ぎます。やがて隠居して高岡に移り、慶長19年(1614)に没します。 菩提寺は高岡の瑞竜寺(ずいりゅうじ)<先般 国宝に指定されました>です。 兜には作者の銘「春田勝光(はるたかつみつ)」が刻まれています。春田氏は奈良で栄えた甲冑師(かっちゅうし)の一派で、この流れを汲む人々が、加賀前田家の鎧(よろい)・兜(かぶと)などを代々つくっていました。 長さで目を引く兜ですが、名前のとおり兜の表面には銀箔(ぎんぱく)が施されていたようなので、完成した当時はもっと派手で目立ったことでしょう。 |

|

|

| この展示では、当館所蔵のもので富山藩に関係する資料を集めました。 展示では時代ごとに、藩主を区切りとして順に並べています。紙面では事項ごとに説明を加えることとしましょう。(『 』は展示した作品を表します。) |

| 【富山藩主あるいは前田家の人々の書など】 藩主たちは代々、書や和歌などに親しんだようです。 特に十代藩主利保(としやす)は藩士たちと和歌の勉強会を開いています。『短冊』は利保とともに和歌を学んだ家臣4人のものです。 前田家一族の人々も作品を残しています。『和歌三首』などの作者久美子(くみこ)は利保の妻、弘子(ひろこ)は利保の四女で大聖寺(だいしょうじ)藩12代藩主前田利義(としのり)に嫁ぎました。 |

|

| 九代藩主 前田利幹 『画賛−夕暮れの雨』 |

| 『和歌三首』など前田利民(としたみ)は九代藩主利幹(としつよ)の次男です。鳥を好み、たくさんの鳥類を飼育して観察し、またそれを描いたりしていました(『花鳥図』、『鷹図』)。 利親(としちか)は利幹の三男です。 『書−務本』、『山水画賛図』の作者前田則邦(のりくに)は利民の子で、初代富山市長となった人です。則邦も絵や書を好んでかいたようです。 |

| 【富山藩に関係する文書】 富山藩に関連した文書はたくさんありますが、そのうち当館に保管されているもので、藩士の家に代々伝わったものを中心に展示しました。 |

|

・『加藤(かとう)家文書』 富山藩士であった加藤家に残る文書。現当主で十五代目にあたる。初代は加藤清正(きよまさ)の三男で、はじめ前田利長(としなが)に仕えた。富山藩が加賀(かが)藩より分藩(ぶんぱん)されたとき、利次(としつぐ)(富山初代藩主)に付いて富山へ移り、以後富山藩にて勘定奉行(かんじょうぶぎょう)などを勤めた。 |

| 加増50石、先知合わせて200石扶持状 寛文元年(1661)前田利次より加藤新八あて |

| ・『篠田(しのだ)家文書』 富山藩で宝蔵院流(ほうぞういんりゅう) 槍術(そうじゅつ)の師範(しはん)役を勤めた家柄。宝蔵院流は、加賀藩でも重用された流派で、十文字鎌槍(じゅうもんじかまやり)を使用することがある(『十文字鎌槍』)。 五代藩主利幸(としゆき)のとき、槍術に優れた篠田信時(のぶとき)を招いた。以来 篠田氏が富山藩の師範役を勤め、富山藩でもこの槍術が盛んとなった。 |

|

| 十文字鎌槍 |

| 【富山藩の学者たち】 二代藩主正甫(まさとし)が、長崎から医者の杏一洞(きょう いちどう)や、儒学者の南部草寿(なんぶそうじゅ)(『書』)を招きました。 当時長崎は出島という西洋との接点を持っており、新しい技術や学問を取り入れようと、正甫は考えたのでした。 また六代藩主利與(としとも)の治世の安永(あんえい)2年(1773)に、藩内に有能な人材を育て藩政に生かそうと、“広徳館(こうとくかん)”という学校を創立しました。この学校の先生は、江戸の昌平黌(しょうへいこう)(幕府の学問所)から招いたり、藩士などから取り立てたりしました。広徳館の先生の書や絵などが残されています。 |

|

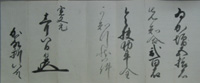

| 『岡田呉陽 書』(部分) |

| 【藩主の著書】 藩主は各々興味のあった分野を研究し、著書を残しています。 『東渠公(とうきょこう)詩集』は六代藩主利與が作り残した漢詩を、後に編纂したものです。 一番多くの著書を残したのは、十代藩主利保です。 利保は国語学、本草(ほんぞう)学(薬になり得る自然界のものを研究する学問)の研究に長け、和歌や能を嗜みました。 |

|

今回展示したのは、本草学関係の著書 『本草徴解』、『袖珍鑑』と(『動物図譜』も本草学研究の資料です)、能関係のもの『天津賢』、『申楽免廃論』です。 |

| 『本草徴解』(部分) |

| 【富山藩の絵師と美術工芸品】 二代藩主正甫のとき、杣田清輔(そまだきよすけ)が細工師として招かれました。この杣田氏は、漆を塗った素地の上に貝をはめ込み模様を描く“青貝細工”の技術を代々受け継いでいきました。この杣田氏の作品は『八角食籠』『青貝の弓』です。六代目杣田光正・七代目光明は、細工はもちろん、武芸にも優れていました。山口流剣術・見日流柔術の師範でもあり、藩校の広徳館でも教えていました。 そして、十代藩主利保のとき、藩のお抱え絵師となったのが、山下守胤(やましたもりたね)・木村立嶽(きむらりゅうがく)・松浦守美(まつうらもりよし)らです。彼らは利保の本草学研究書の絵を描いたりしましたが、それぞれ他方面でも活躍しました。立嶽は東京の岡倉天心やフェノロサの下で西洋風の画法を学びました。守美は売薬版画(売薬さんが用いた得意先へのお土産)の絵師として多くの作品を残しています。 |

| また『越中丸山焼(えっちゅうまるやまやき)』は、利保が藩内の産業を盛んにするために保護したやきもので、豪農の山本甚左衛門が始めたものです。主に日用雑器をつくり、藩内に流通しましたが、明治27年に廃窯になりました。 |

|

| 『越中丸山焼 白釉染付高坏』 |

| 紹介できなかったものもありますが、これらの史資料・作品は随時常設展示でも展示していきます。 |

|

|

| <その1> |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |