| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第九号 平成9年10月25日 |

|

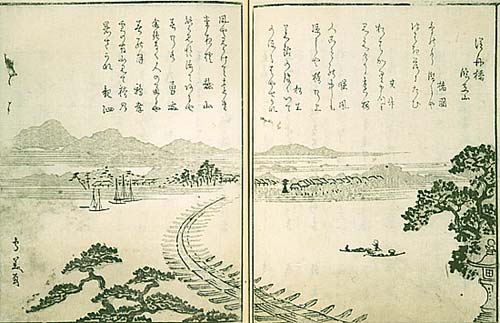

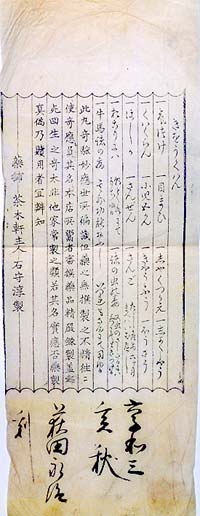

| 『俳諧 玉飛路ひ(たまひろい)多磨比路飛(たまひろい)』 |

| 安政3年(1856)刊 麦仙城烏岬 編 乾坤(けんこん) 2冊 |

|

| この俳句集は江戸時代後期に、木版印刷によってつくられました。 内容は、越中(富山県)の名所30カ所余りを選び、その各地方の人が詠んだ俳句を、絵とともに載せたものです。名所絵も絵師が分担して描いています。 上の絵はその中の1ページです。この浮世橋(神通川の舟橋)の絵は、松浦守美(まつうらもりよし)という絵師によるものです。守美はこの俳諧本の中では、浮舟橋をあわせて6枚の絵を描いています。 このような絵入りの俳諧本が富山の町の中で印刷・出版され、その中の数点が現在でも見ることができるわけです。 |

| この特別展「富山の刷りもの」では、江戸時代に富山で刷られた木版の本や版画などを紹介するものです。ここでは大きくテーマを3つに分けています。 (1)富山藩、また藩校 広徳館(こうとくかん)に関するもの (2)民間で出版された俳諧本、文学書など (3)富山売薬に関係するもの―売薬版画・薬袋・効能書など この3つのテーマすべてに共通して登場する人物たちがいます。それが今回の展示のキーワードとなっているのです。その人々について説明しましょう。 *各テーマの番号(1)(2)(3)の順で、関連することを挙げていきます* |

| 松浦守美(まつうらもりよし)は富山の絵師で、雪玉斎春信の子。 文政7年(1824)〜明治19年(1882)。 名は安平、号は応真斎で、版画の下絵ほか絵馬も描いています。 |

|

||||

|

|

|||

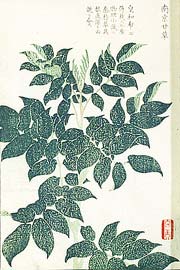

| 『本草通串証図』より (富山県立図書館蔵) |

||||

|

|||

|

|

||

|

|||

|

|||

|

|

||

|

|||

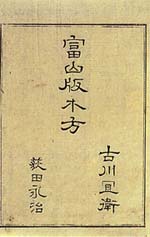

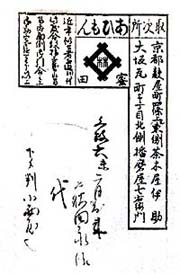

| 荻田(おぎた)氏は本や版画の版木を彫る職人です。版木師、彫刻師、彫師、彫工、彫刀師、などと表記されています。 |

|

|||

|

|

||

|

|||

| ■ | (2)民間出版物の彫師として活躍しました。 |

|

|

||||

|

|

|||

|

||||

|

|

|||

| 小西家は明和3年(1766)富山の西三番町に小西屋(こにしや)(臨池居(りんちきょ))という寺子屋を創設しました。この寺子屋は明治32年(1899)まで続けられました。岡田家も私塾 学聚舎(がくしゅうしゃ)をひらいていました。 |

|

|||||||

|

|

||||||

|

||||

|

|

|||

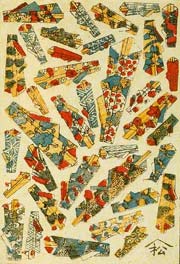

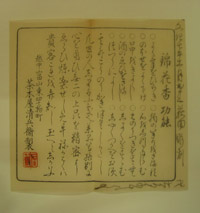

| 商標合紋試刷 (密田家資料より) |

||||

| 富山の刷りものに関する松浦守実、荻田氏、小西家・岡田家を紹介しました。 このような技術者や知識人が富山の印刷文化を担っていたのでしょう。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |