| ←博物館だよりINDEXへ戻る |

| 第七号 平成9年8月10日 |

|

|||||

| 『霊猫図(れいびょうず)』 岸 駒(がんく・きしこま) |

| 岸駒(がんく)(1749〜1838)は、江戸時代後期に活躍した画家です。母のきよが越中東岩瀬(現 富山市岩瀬)の出身といわれ、岸駒も富山生まれではないかという説もあります。絵を描き始めてしばらくは岸矩(く)と名のっていましたが、天明4年(1784)頃から仕えた有栖川宮家(ありすがわのみやけ)から駒という名を賜りました。その後、京都御所や加賀(かが)藩金沢城ニ之丸の障壁画(しょうへきが)を手掛けたりしています。 円山応挙(まるやまおうきょ)などに影響を受けつつも、自らの画風を確立し、それは子の岸岱(だい)ほかたくさんの弟子に受け継がれていきました。 この襖絵は京都の寺院にあったものです。絵の右上に持手があるのが見え、戸として使用されていたらしいことがわかります。 猫の毛の一本一本まで丁寧に、妖しげな目はまるで生きているかのように描かれています。 岸駒が活躍した1800年前後の作品です。 |

|

| 寛永16年(1639)加賀藩より分藩することで、富山藩は誕生しました。富山藩は、それ以前加賀藩の一部でした。その藩主は前田家一族です。少しさかのぼって前田家の動きと富山藩分藩までの経緯をたどってみましょう。 |

| 1585 (天正13) |

前田家当主 利家(としいえ)は、この頃すでに加賀(かが)・能登(のと)を領地としていました。<地図1を参照>その息子利長(としなが)は豊臣秀吉から、越中(えっちゅう)の3郡(婦負(ねい)・射水(いみず)・砺波(となみ))を与えられました。<地図2を参照>これが前田家の越中支配の始まりです。 | |

| 1595 (文禄4) |

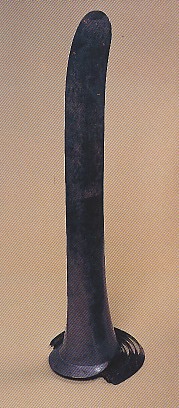

利家が越中の新川郡(にいかわぐん)を領地とします。 |  銀鯰尾兜 (ぎんなまずおかぶと) 伝 利長着用 |

| 1599 (慶長4) |

利家が亡くなり、利長が前田家を継ぎます。 この時から前田家が加賀(かが)・能登(のと)・越中(えっちゅう)の3国を治めることとなりました。 |

|

| 1605 (慶長10) |

利長が隠居し、利常(としつね)が前田家を継ぎます。加賀藩は、江戸幕府から3国の領有と119万石に及ぶ石高を認められました。藩主の前田家は日本一の大名となったわけです。 | |

| 1639 (寛永16) |

分藩 富山藩の誕生 加賀藩はその大きさ故に、幕府に厳しく監視されました。その監視をやわらげるため、利常は富山・大聖寺を分藩し、それぞれ息子たちを藩主にすることにしました。 |

|

|

|

|

| 「加賀100万石」という言葉をよく耳にします。江戸時代では藩の大きさを米の収穫高つまり石高(こくだか)(〜石(こく))で表しました。加賀藩と、分藩した藩の関係を石高で示します。 |

|

| 加賀藩は100万石以上、富山藩は10万石です。 富山藩の領地は分藩当初 何か所かに分かれており、その石高の合計が10万石だったのです。しかし治めるのが大変だったため、万治2年(1659)に加賀藩と領地替えをしてもらい、やっと領地が一か所にまとまりました。 その範囲は、新川(にいかわ)郡の一部と婦負(ねい)郡です。(地図3に示します) 富山藩の領地は、加賀藩の領地に挟まれた地域でした。 |

|

|

| 藩主にならなかった利家の息子たち |

| (としまさ) 利 政 |

能登方面の領地を治めていましたが、関ヶ原の合戦や大坂の陣などに参加せず、豊臣・徳川両方に属しませんでした。また兄利長にも従わず、父 利家が亡くなった頃に京都に移り住み、そこで過ごしました。 |

| (ともよし) 知 好 |

幼い頃から能登の寺院に入り僧になったようです。一時能登七尾(ななお)城主になりましたが、再び出家し有庵と称しました。 |

| (としとよ) 利 豊 |

初め神谷氏に育てられ、のちに利常に仕えましたが23歳で亡くなりました。 |

| 前田家は菅原家の子孫であると伝えられています。このため、家紋も菅原道真(すがわらみちざね)が愛でた梅にちなんだ、梅鉢紋(うめばちもん)といわれる紋様です。 加賀藩前田家も、分家したそれぞれの前田家もこの紋を用いています。しかし少しずつ違いがあります。 |

加賀藩 (ようけんうめばち) 幼剣梅鉢 |

|

中心の円を、小さな剣が囲んだ形です。 |

富山藩 (ちょうじうめばち) 丁子梅鉢 |

|

剣の位置は加賀藩と同じなのですが、丁子型のものになっています。 丁子とは木の名前で、つぼみや実から油・香料などができます。 |

大聖寺藩 (うりざねうめばち) 瓜実梅鉢 |

|

富山藩と同様に、剣の位置は加賀藩と同じで、瓜の実の形になっています。 富山藩の丁子は先が出っ張っていますが、これは丸くなっています。 |

七日市藩 (ほしうめばち) 星 梅 鉢 |

|

中心の円を囲む剣はなく、円が少し大きくなった形です。 |

| ※七日市(なのかいち)藩 利家の息子利孝(としたか)(前田家系図を参照)が大坂の陣の勲功により、上野(こうずけ)国甘楽(かんら)郡(現在の群馬県富岡市)1万14石の領地を与えられて七日市藩の祖となった。 |

| 当博物館の中の資料にも前田家の家紋がついたものがあります。探してみませんか。 |

| ▲UP |

| ←博物館だよりINDEXへ戻る | (記:兼子 心) |