| 富山城址の変遷 |

| 5/12ページ |

|

まずは三之丸部分です。払い下げが進むにつれて、必要のなくなった外堀が徐々に埋め立てられていき、その跡には新たに建物が建てられていきました。この内、学校や寺院を建てる際には、砂持奉仕が行われました。有志が神通川等から石や砂を運び、堀を埋め立てる作業を奉仕で行ったのです。特に、本願寺東西両別院の砂持奉仕は大規模なものでした。富山は真宗門徒の多い土地柄ですから、多くの門徒衆が熱心に奉仕を行いました。 |

|

|---|

|

それでは、啓迪小学校(後の八人町小学校)新築の際の砂持の様子を、当時の新聞に見てみましょう。 |

|

|---|

|

砂を積んだ大八車の左右前後には「砂持」などと書かれた紅白の旗が翻っています。車輪の両端に結び付けられている長い縄には、7〜8歳の子供たちが、一番の晴れ着を着てつながって歩いていて、囃子の拍子に合わせて賑やかに市街を行ったり来たりしています。 |

|

|---|

|

みんな明るく、賑やかに作業を行っていた様子がよく分かります。人々にとって城の解体は、“破壊”ではなく“新たな街づくり”だったのです。 |

|

旧城域を区切るように、新しい道路も作られていきました。その内、最も大きなものが先ほど「一本の大きな道路」として出てきた大手通り(現在の大手モール)です。富山城の本丸とニ之丸をつなぐ土橋、三之丸の屋敷の間の道、そして大手門跡を結んで作られました。 |

|

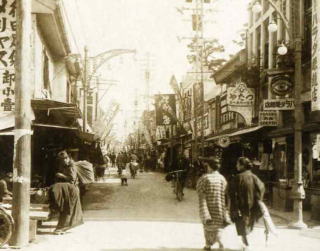

この通りは、県内で最も道幅が広く、昭和初期まで市役所や学校、病院、図書館、新聞社、郵便局、そして商店などが建ち並ぶ、富山のメインストリートとして賑わっていきました。大正2年には市内軌道(市電)も開通しています。 |

明治時代後期の大手通り

|

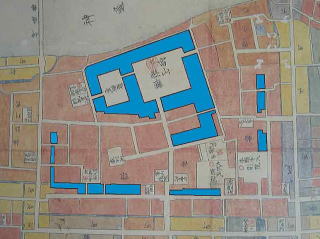

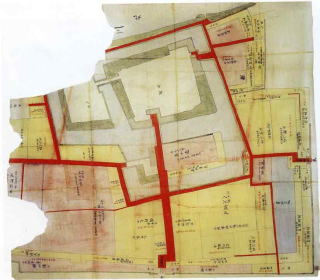

旧富山城払下図

|

|---|

|

|---|

|

現在の総曲輪通り商店街も、外堀を埋め立てて誕生した繁華街です。泉鏡花作『黒百合』(明治32年刊)の中に、次のような文章があります。 |

|

|

つまり、明治時代中ごろまでは外堀の一部が“水溜り”として残っていて、現在の総曲輪通りを挟んで南側には商店が、水溜りのある北側には、道路に沿って昼夜露天商が並んでいたのです。後にこの水溜りも埋め立てられ、現在のような道路の両側に商店が建ち並ぶ商店街となりました。 |

昭和初期の総曲輪通り

|

|

|---|

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| 目次へ戻る | 前のページへ | 次のページへ |

Copyright(C) 2005 富山市郷土博物館 Allrights reserved