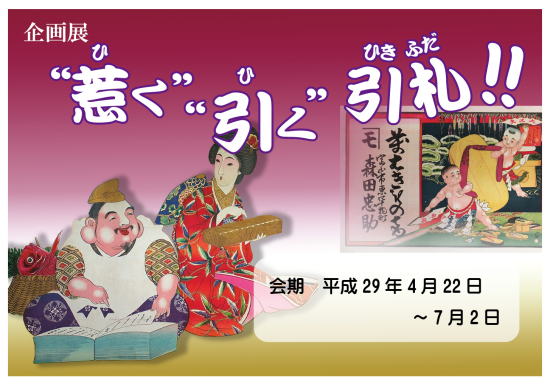

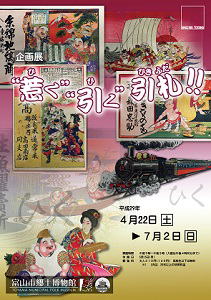

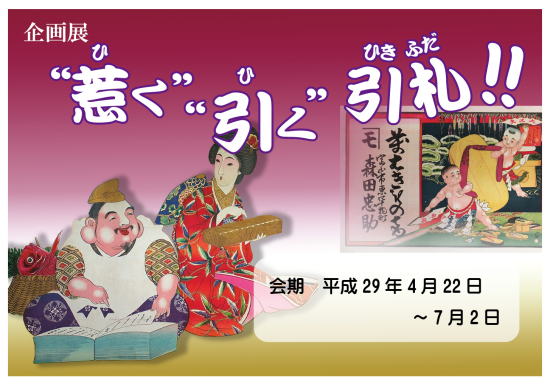

引札は、現在の広告チラシにあたり、江戸時代から商品や商店の大売出しなどの宣伝のために使われたもので、明治時代中~後期頃、最も盛んに配られました。

引札の魅力は、商品や商店についての文字情報だけではなく、お客さんを“引きつける”ため、図柄や色彩などに様々な工夫が凝らされていることです。画面には、福の神や松竹梅、鶴亀といっためでたい絵をはじめ、鉄道や蒸気船、電話のような文明開化の利器など、人目を惹くための図柄があふれています。その一方、実用的な暦や時刻表などを入れることによって、一年中貼ってもらえるような工夫も考えられているのです。

今回、明治時代の引札を読み解いていくことで、富山の商店が展開した広告活動をはじめ、当時の人々が抱く興味・関心のあり方、さらには引札の生産・流通の一端についてもあわせて紹介します。

|

|

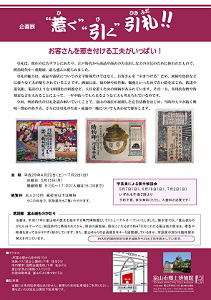

会期 平成29年4月22日(土)~7月2日(日)

会期中の休館日 5月15日(月)

開館時間 9時~17時(入館は16時30分)

観覧料 大人210円(160円) 高校生以下は無料

※( )内は20名以上の団体料金

※この料金で常設展もご覧いただけます。

>>このページのトップへ |

展示解説会 5月7日(日)、6月18日(日)、7月2日(日) 展示解説会 5月7日(日)、6月18日(日)、7月2日(日)

各日 午後2時より

場所 郷土博物館展示室

申込不要・参加無料(入館料が必要です)

>>このページのトップへ |

チラシ表 チラシ裏

|

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ

この企画展は終了しました→終了した展覧会一覧へ