| |

| 緑色凝灰岩である金屋石・笏谷石・滝ケ原石は、肉眼観察では類似しており識別が困難でしたが、今回、帯磁率の違いにより、金屋石と笏谷石の同定が可能となった意義は大きいといえます。 |

| 金屋石の本拠地である砺波市庄川町金屋地区の社寺石造物の一部には、金屋石と異なる数値を示す凝灰岩の存在がいくつか認められました。これまで、金屋地区周辺にある凝灰岩製石造物は金屋石製である(はず)と考えていましたが、帯磁率からみると笏谷石と同定できます。 |

| 笏谷石が、ライバルである金屋地区に用いられたのは、さまざまな理由が推定されますが、まずそれらを製作した石工は金屋石工なのか越前石工なのか、言い換えれば石造物が金屋で製作されたのか、越前で作られ持ってこられたのか、から検討を始める必要があります。 |

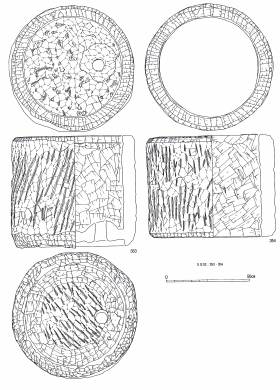

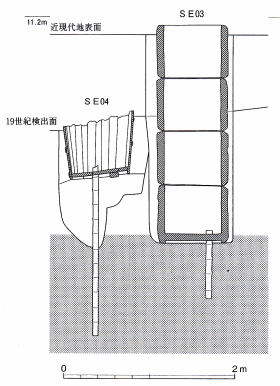

| 金屋石は、県西部の石仏や塔の基壇等に多く使われたほか、建築材(基壇・敷石等)・井戸側(図)等も製作され、県東部にも流通しました。 |

| 前述のように、金沢城・兼六園等における辰巳用水等に用いられた導水管(樋石)は、これまで金屋石とされていましたが、笏谷石も含まれることがわかりました。この笏谷石製導水管の存在は、さまざまなことを考えさせます。1.金屋石に先立ち使われていた、2.金屋石の不足あるいは取替え用として製作された、3.金屋石の供給がストップしたので笏谷石に切り替えた、等の理由が考えられます。 |

| 今後は、導水管の製作年代を考古学的な編年研究で明らかにできれば、いずれの事情であったかがわかるでしょう。 |

| (古川) |

|  |

|

| 富山城下町主要部から出土した金屋石製井戸側(富山市教委ほか2014) |

|