この貝塚は、福井県鳥浜貝塚と並ぶ日本海側最大級の貝塚です。遺跡は呉羽丘陵北西端に広がる長岡台地の裾部から平地に至る沖積地にあり、富山湾からは約4km内陸に入った、標高約2.5mから3.5mに立地します。

縄文海進の際広がった潟湖(旧放生津潟)べりに縄文時代前期中葉から後葉(約6000年から5500年前)頃、貝塚が形成されたと考えられます。

小竹貝塚の東約700mにも、蜆ヶ森貝塚が営まれました。

|

|

| 遺跡遠景 |

|

| |

| |

遺跡範囲 遺跡範囲 |

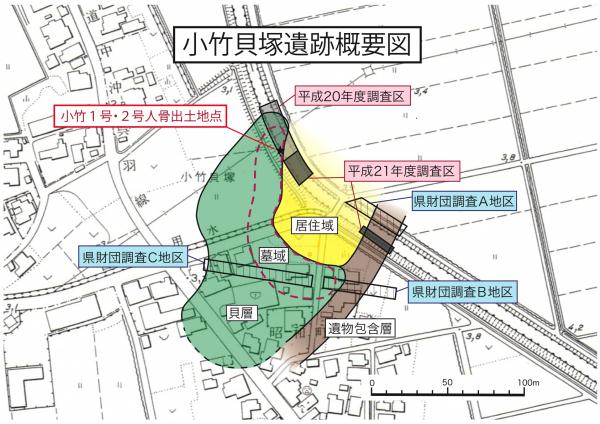

| 遺跡北東側の標高約2.0mの高台に竪穴建物・土坑群などの居住域があり、その西から南側には、貝層(最大厚約2m)が東西90m南北170mの範囲に弧状に広がっています。居住域の南東側には、木製品加工場や土器廃棄場があります。貝層範囲の居住域との境は墓域で、人骨が埋葬されていました。 |

|

|

| 遺跡範囲想定図 |

|

| |

| |

埋葬人骨 埋葬人骨 |

1971年調査で人骨1体が発見された以後、これまでに最小個体数として100体(うち、北陸新幹線建設に伴う調査で91体)の埋葬人骨が発見されています。埋葬時期は、少なくとも4時期に分かれます。

埋葬形態は、主に屈葬(石を胸に抱かせた抱石葬を含む)で、新生児は土器棺で埋葬されていました。同じ場所を墓域として利用し続けたため、過去に埋葬した人骨を整理して埋め直す再葬の事例も見られます。

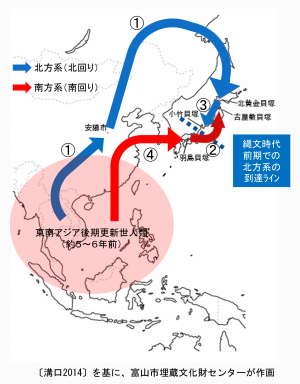

人骨の形態分析・DNA分析などの結果、縄文時代前期には、この地に北方系と南方系の異なる起源地を持つ可能性のあるDNAの系統が混在していることが分かりました。

|

|

| 縄文人の移住・拡散図(試行) |

|

|

| |

| |

動物遺存体 動物遺存体 |

| 貝層などから出土する動物遺存体を分析し、当時の狩猟や漁撈、採集活動を考察しました。 |

| 貝類 |

| 汽水産ヤマトシジミが9割以上を占めます。汽水域の旧放生津潟で食用貝として採取していたものと考えられます。淡水産オオタニシ・イシガイ、海水産サザエ・ハマグリ・イワガキなど、その他の食用貝がわずかに出土します。貝輪材のベンケイガイ・サトウガイ、貝層に入り込んだ微小貝も出土しています。 |

| 魚類・海棲哺乳類 |

| 漁撈活動では、エイ・サメ類、コイ科、クロダイ属、スズキ属など淡水や汽水を好む魚類を主に捕獲していました。また、富山湾に回遊してきたカマイルカ、マイルカ属などを対象にイルカ漁を行っていたと考えられます。 |

| 陸棲哺乳類 |

狩猟活動では、ニホンジカを中心にイノシシ、タヌキ、カワウソ、キツネなどを捕獲していました。ニホンジカやイノシシなどの骨は、骨角器素材として利用しています。

イヌは解体痕等が見受けられず、人骨の傍などに埋葬されているものがほとんどで、飼育されていたと考えられます。 |

| 鳥類 |

| カモ亜科やカイツブリ科が多く、飛来した冬鳥の群れを狙った狩猟を行っていたと考えられます。 |

| 両生類・爬虫類 |

| カエルやヘビが出土しました。 |

|

|

| |

| |

植物遺存体 植物遺存体 |

| オニグルミ、コナラ属など集落後背地の呉羽丘陵に自生する植物、オニバスの実などの湖畔に群生する植物の実を採集していました。クリ、エゴマ、ササゲ属などは集落周辺で栽培していた可能性があります。 |

| |

| |

その他の出土品 その他の出土品 |

| 縄文土器、石器、木製品など豊富な出土品があり、他地域の縄文土器・石器石材など当時の交流を示すものも出土しています。 |

| |

| |

音声ガイダンス付解説板 音声ガイダンス付解説板 |

| 北陸新幹線高架下には、公益財団法人富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所が平成21・22年度に行った発掘成果を掲載した解説板が設置されましたので、一度現地でご覧下さい。 |

|

| 音声ガイダンス(左)と解説板(右) |

|

|

遺跡探訪ページ  |