富山城の歴史概観 |

中世富山城の時代 中世富山城の時代 |

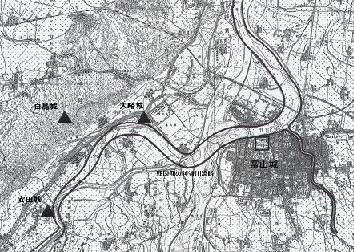

富山城は、旧神通川と鼬川の合流点の西にあり、標高10mの自然堤防上に立地します。江戸時代以前の神通川本流は、現在の富山城北側を流れる松川であり、当時の川幅は190mほどあったといわれます。 |

ここに最初に城を構えたのは、古記録では放生津を本拠地とした越中守護代神保氏(神保長職)と伝えており、その後、佐々成政、続いて加賀前田氏が居城し、寛永16(1639)年富山藩十万石(初代藩主前田利次)が成立します。 |

神保期の中世富山城の成立年代については、永正16(1519)年以前説、天文元(1532)年説、天文12(1543)年説、天文16(1547)年以前説、永禄3(1560)年以前説など諸説があります。現在、久保尚文氏による天文12(1543)年説が最有力です。 |

神保期の中世富山城の姿を描いたものに、江戸初期に成立したとみられる往来物『富山之記』があります。誇張したとみられる表現が多いものの、三方を二重の濠で囲んだ堅固な城で、西の神通川を搦手(からめて)とした等の記述があります。 |

城の位置については、『富山之記』による描写から、星井町の西側に存在したとする説と、現在の城址公園の位置にあったとする説の2説がありました。 |

これまで城址公園では、本丸搦手櫓台石垣上から安土桃山期から江戸初期頃の瓦、また本丸や西の丸からは縄文土器・室町時代珠洲焼・戦国時代かわらけ・越前焼が採集されていました。また、城の縄張りからみて近世富山城がそれ以前の城を利用して作った可能性があるという説も出されていました。 |

このように考古学や城郭研究の立場からは、城址公園説が有力となっていました。 |

平成14年度から着手した富山市教育委員会の試掘確認調査で、城址公園のほぼ全体から戦国時代後期の堀跡(薬研堀)・鍛冶工房跡、陶磁器類・茶臼などが出土したことから、中世富山城は城址公園に存在したことがほぼ確定したといえます。 |

近世富山城の時代 近世富山城の時代 |

天正7(1579)年神保長住が富山城に入り、その後佐々成政が居城しました。城は天正13(1585)年、成政を降した豊臣秀吉によって破却され、慶長2(1597)年に前田利長が整備を行いました。城及び城下の本格的な整備は、慶長10年以降と考えられます。 |

以後、火災や地震などのため本丸や石垣は幾度となく改修されました。南側の大手升形櫓台石垣には「鏡石」と呼ばれる大きな見せ石が6つあります。これは利長時代(慶長期)の石がそのまま残されたものと推定され、貴重なものといえます。 |

石垣に使用されている石は60%以上が花崗岩の河川転石で、その産出地は飛騨から立山山麓の付近と推定されます。早月川産とする説もありますが、正確にどこの川から運んだのかは不明です。なかには立山石と呼ばれる石に似たものもあります。残る40%ほどは灰色の安山岩が使われています。 |

石垣の刻印には星形をはじめ「卍」や「井」・「田」などの記号があります。現在まで320個以上を確認しています。 |

城の縄張りや城下を描いた絵図がいくつかあります。最も古いのは正保4(1647)年のもので、ほかに万治年間(1658から1661)、寛文6(1666)年、天保2(1831)年、安政元年(1854)、明治27年(1894)のものなどがあり、改修や拡張の変遷が読み取れます。また、安政大地震で石垣が崩壊した様子を描いた『地水見聞録』などの絵画もあります。 |

|

| 戦国期の城館と神通川の復元(地図は明治44年地形図) |

|

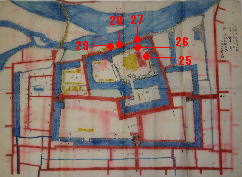

試掘確認調査地点 |

|

は平成14から18年度調査地点 は平成14から18年度調査地点  は平成19年度調査地点 は平成19年度調査地点 |

|

| 調査年度 |

地点 |

試掘箇所 |

主な成果 |

| 14年度 |

1 |

本丸鉄門石垣 |

石垣の根石構造を確認 |

| 2 |

西の丸南部 |

中世遺構、江戸初期の整地層検出 |

| 3 |

本丸と西の丸の間堀 |

本丸と西の丸の間の堀跡の堆積状況を確認 |

| 4 |

| 15年度 |

5 |

本丸中央部 |

戦国時代の堀跡検出。多量のかわらけや炭化穀物類等が出土 |

| 6 |

本丸北西部 |

中世の土間遺構・溝、江戸時代の土坑を検出 |

| 7 |

西の丸北部 |

中世の小鍛冶跡とそれに伴う多様な遺物が出土。ほぼ同時期の土間面も検出 |

| 8 |

本丸搦手石垣堀面 |

地下の石垣の石積確認 |

| 16年度 |

9 |

本丸西部 |

戦国から江戸時代まで4層の生活面 |

| 10 |

本丸北部 |

堀への落ち込みを確認 |

| 11 |

本丸東部 |

撹乱のため遺構なし |

| 12 |

本丸東部 |

採土のための掘削痕 |

| 13 |

本丸北側の土手(築堤)部 |

盛土による土手(築堤)の3期(江戸時代から近代)の変遷を確認 |

| 14 |

本丸北端の土塁斜面 |

幕末期の土塁の玉石護岸を検出 |

| 15 |

慶長期から近代まで4期の土塁の変遷と構造を確認 |

| 17年度 |

16 |

西の丸北西部 |

戦国時代から寛文期まで5層の土間面を確認 |

| 17 |

西の丸北西部 |

撹乱のため遺構なし |

| 18 |

西の丸南西部 |

江戸時代の堀内 |

| 19 |

西の丸南西部 |

戦国から江戸時代の4層の生活面を確認 |

| 20 |

西の丸中央北部 |

戦国から江戸時代まで4層の土間面を確認。江戸前期の鍛冶炉と関連する金属遺物が出土 |

| 18年度 |

21 |

本丸搦手堀面 |

地下の石垣検出 |

| 22 |

| 23 |

本丸搦手南側の土橋通路面 |

寛文期から近代3期の通路面の造成を確認 |

| 24 |

本丸中央部 |

戦国から江戸時代の土坑を検出 |

| 19年度 |

25 |

本丸搦手南石垣の西面中央部 |

石垣の根石確認。戦国時代から近代の4期の造成面を確認 |

| 26 |

本丸搦手北石垣の南面中央部 |

近代から現代の堀跡の堆積 |

| 27 |

本丸北側の土手(築堤)部 |

江戸時代から近代の築堤の変遷を確認 |

| 28 |

本丸北側の土手(築堤)部 |

近代の築堤の改修を確認 |

| 29 |

本丸北西側の土手(築堤)部 |

幕末期排水路跡、近代の敷石遺構を検出 |

|

試掘調査の成果 |

25地点(1トレンチ) 25地点(1トレンチ)  |

| 【位 置】 本丸北東石垣の西面際 |

| 【遺 構】 石垣の根石、江戸時代の造成面・採土跡?、中世のピット |

| 【遺 物】 かわらけ、珠洲、八尾、近世陶器 |

| 【この地点の説明】 |

石垣について

3段分が地表下に埋まっており、石材は、加工を施さない玉石を使用しています。地表下約1mに焼土層があり、この焼土層が堆積する直前に根石(最下段の石)が据えられています。焼土層は明治32年の大火によると推定されることから、石垣は、明治期に最下段から積み直されたことがわかります。石垣は下から3段目くらいまではほぼ水平に積まれていますが、それより上部はやや乱れていて、後に再度積み直した可能性があります。 |

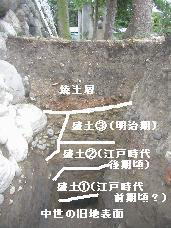

盛土について

地表下2.7mで黄褐色の地山面(基盤層)が検出されました。この直上に中世の旧地表面とみられる黒色層があり、この面でピットが確認されています。 |

| これより上層は、大きくわけて3期の盛土があると推定されます。 |

| 盛土1の上面には、細長い凹凸がみられます。同じ凹凸が、平成16年度の南西側の調査(12地点)でも見付かっており、鍬などで土を掘り起こした採土跡と考えられます。採土跡の直上には焼土や炭が多く堆積していることから、火災があったのかもしれません。 |

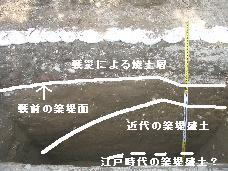

土層断面 |

| 盛土2は、江戸時代後期頃の陶器が出土し、その時期以降に盛られたと考えられます。盛土1・2は、いずれも土を薄く、固くたたき締めて造成しており、調査中は移植ゴテで掘るのに苦労するほどでした。 |

| 盛土3は、明治期に石垣を積み直すときの造成と考えられます。円礫を多く含む土砂が固く盛土されています。直上には大火による焼土層が堆積しています。 |

|

|

|

|

26地点(2トレンチ) 26地点(2トレンチ)  |

| 【位 置】 本丸北石垣の南面際 |

| 【遺 構】 石垣 |

| 【遺 物】 現代の陶磁器 |

| 【この地点の説明】 |

| 元々は堀があった場所で、戦後、完全に埋め立てられました。堀の深さは本来約4mあったようです。地上の石垣には、最近のものとみられる安山岩石材などがあり、佐藤記念美術館建設時に積み直されたと考えられますが、地下部分には、少なくとも掘削した範囲ではそうした石材がみられないことから、一段階古い時期の石積みが残っている可能性があります。 |

|

|

27地点(3トレンチ) 27地点(3トレンチ)  |

| 【位 置】 本丸北側の土手(築堤)部 |

| 【遺 構】 江戸時代から近代の築堤 |

| 【遺 物】 かわらけ、近代以降の陶磁器 |

| 【この地点の説明】 |

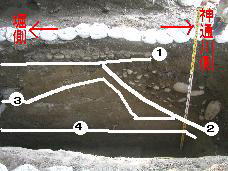

| 堀と旧神通川の間にあった土手(築堤)部分にあたります。江戸時代から近代までおよそ3期の築堤の変遷や構造が明らかになりました。 |

| 上層から順にみると、まず、地表下約20㎝に玉石が並ぶ面があります(写真の1ライン)。戦前頃の築堤面と考えられます。 |

土層断面 |

| 1から神通川(現在の松川)側に向かって斜めに下る2ラインは、明治期の築堤面と考えられます。斜面は石で護岸されおり、幕末頃の絵図(参考資料1)にも護岸した様子が表現されています。また、このあたりは築堤の幅が狭く描かれているため、当時はもう少し内側(南側)まで川がせまっていたのかもしれません。 |

|

| 3ラインより下は、江戸時代の盛土と考えられます。土質は、砂質でしまりが弱く、川縁の土砂が使われたと考えられます。北側(神通川側)から南側(堀側)に向かって盛土している様子がわかります。 |

| 4ラインより下は、黄色系土と灰色系土が交互に堆積し、上の層とは積み方がやや異なります。これはより古い時期の築堤の痕跡を留めている可能性があります。 |

| このように築堤は神通川の氾濫などで土砂が流出する度に、繰り返し盛土し直されていたものと考えられます。 |

| なお、底面をピンポールで突いたところ、約20㎝から90㎝下に基盤の礫層があることが確認できました。礫層は北(神通川側)に向かって下がっています。築堤は、基盤面から約3mも盛土して造った大規模な土木工事であったことがわかります。 |

|

|

28地点(4トレンチ) 28地点(4トレンチ)  |

| 【位 置】 本丸北側の土手(築堤)部 |

| 【遺 構】 近代以降の築堤 |

| 【遺 物】 かわらけ、近代以降の瓦 |

| 【この地点の説明】 |

| 堀と旧神通川の間の土手(築堤)があった場所にあたります。地表下約2.2mまで近代以降の瓦片が出土しており、ここでは近代以降に築堤が大規模に改修されたことが推測できます。改修の契機となった出来事については、土木工事による破壊、神通川の氾濫による決壊などが考えられますが、確実なことはわかりません。近代の築堤は、その後、再び北側(写真左側)が斜めに削られ、戦前に再度盛土されています。 |

土層断面 |

|

| 最下層(写真の点線部)では、瓦がみられず、戦国から江戸時代のかわらけが出土することから、江戸時代の築堤盛土が残っている可能性があります。 |

|

|

29地点(5トレンチ) 29地点(5トレンチ)  |

| 【位 置】 本丸北西側の土手(築堤)部 |

| 【遺 構】 幕末頃の水路跡、近代の敷石遺構 |

| 【遺 物】 近代瓦 |

| 【この地点の説明】 |

下層の敷石 |

| 堀と旧神通川の間の土手(築堤)があった場所にあたります。調査では、石を敷いた面が、3層確認されました。 |

下層の敷石

地表下約2から2.2mで確認されました。20から30㎝大の川原石を敷いており、西に向かって下がっています。幕末期(参考資料1)から明治前半頃の絵図には、このあたりに神通川と堀を結ぶ水路が描かれていて、検出した敷石はこの水路の護岸と判断されます。水路は堀の水を神通川に排水する施設と考えられます。 |

| 敷石は調査地の北側でみられなくなりますが、その理由についてはまだ詳しくわかっていません。 |

|

中層の敷石

下層の敷石から約60㎝盛土された上に、10から20㎝大の川原石や割石が敷いてありました。敷石は南にやや下がっています。直上から明治期とみられる瓦が出土しています。明治40年頃に撮影された写真(参考資料2)には、この付近に建物が写っています。敷石はその建物に伴うもの(建物基礎や庭の敷石など)か、あるいは築堤の護岸であったのかもしれません。また、同じ写真には手前に排水路が見えます。幕末から明治前半期に本調査地点付近にあった水路が、明治終わり頃には東側に付け替えられたことが推測できます。 |

上層の敷石

中層の敷石の約30㎝上にあります。中層敷石の上部に川の氾濫を示す堆積層があることから、氾濫後の築堤補修時に設置された敷石と考えられます。用途は不明ですが、道路跡の可能性などが考えられます。 |

|

|

| 参考資料 |

|

| 資料1 幕末期頃の絵図と調査地点の位置(富山市郷土博物館所蔵) |

|

資料2 明治40年頃の築堤と堀の様子(富山市郷土博物館所蔵)

(現在の松川茶屋付近から西をみた様子)

|

|