| |

| 千歳御門のあった東出丸の千歳御殿は、嘉永2年に建築されましたが、6年後の安政2年に火災により焼失しました。このとき、千歳御門は焼け残り、現在まで遺存しています。 |

| 創建時に屋根にあった赤瓦には、その火災の痕跡が残されています。 |

| 瓦当に丁子梅鉢文様のある軒丸瓦は、瓦当面に富山前田家の家紋である丁子梅鉢文がつけられていますが、煤で真っ黒に汚れ、また周辺がひび割れているものもあります。この面は火災の高熱を受けたことを示しています。 |

千歳御門の軒丸瓦

瓦当面のスス・ひび割れ |

|

| 軒丸瓦の丸瓦部分の凸面(表面)には、ひび割れて表面が大きく剥落しているものがあります。これは粘土の接合部分が接着不十分で、熱により割れてしまったものとみられます。 |

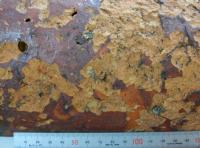

| 軒丸瓦や丸瓦の凸面には、小さな円形状のくぼみが連続して見られます。これは火の粉が飛んできて弾けた痕跡です。瓦は重ねて葺いてあったため、重なり部分にはあまり認められませんが、表面に出ていたところはひどく弾けて剥落しています。 |

| このような痕跡は、瓦によって状況が異なっていますが、焼失した御殿に近いほど大きな被害を受けたと思われます。 |

千歳御門の軒丸瓦表面のくぼみ群 |

| 一方、赤瓦以前の富山城の燻瓦にも、円形のくぼみがあるものが見られます。これは、真冬の凍結によって生じた「凍害」のひとつです。燻瓦におけるこのような凍害の発生はきわめて少なく、探さないと見つからないほどです。 |

| 赤瓦の軒丸瓦には、火の粉が当たらないと思われる裏面に、すこし円形のくぼみが見られるものがあります。これは焼損なのか凍害なのか判断はつけ難いのですが、凍害の可能性も考えなくてはなりません。今後これを見分ける研究が必要です。 |

| (古川) |

富山城燻瓦の凍害 |

|