| 魚類遺存体から見た小竹貝塚の |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ここでは小竹貝塚における漁撈活動の再検討及び、貝塚の堆積状況を検討します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| < 分析の対象 > | ||||||||||||||||||||||||||||||

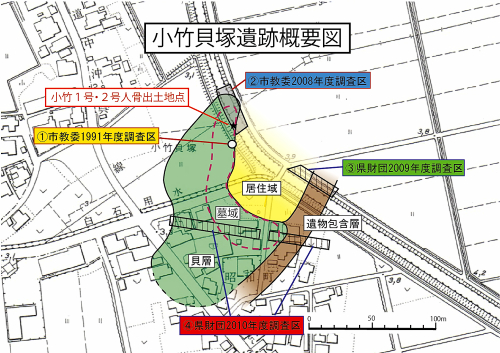

| これまでに魚類遺存体の詳細報告をしている調査は、(1)と(2)地点です。2013年度に(3)と(4)地点の詳細が報告されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| ※市は富山市教育委員会、県財団は富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 表1 各分析資料の詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 各年度の調査箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| < 分析結果 > | ||||||||||||||||||||||||||||||

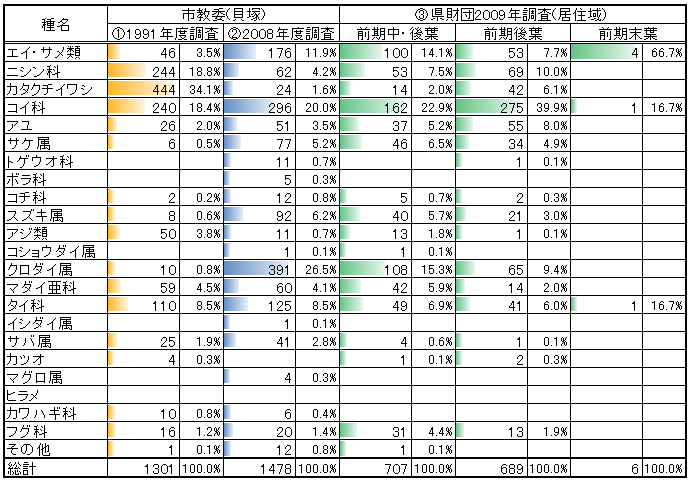

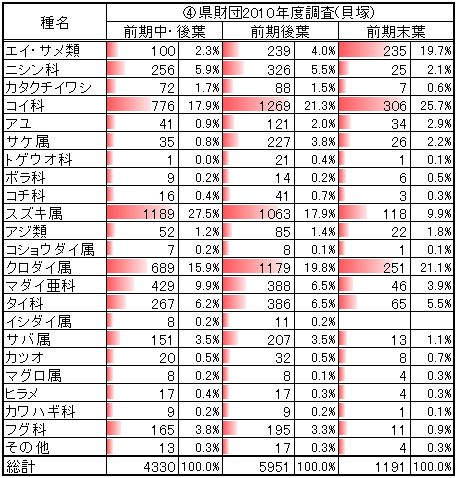

| 結果を比較すると、どの分析でもコイ科やクロダイ属、スズキ属といった淡水や汽水を好む種類が多く出土しています。(2)地点の分析(小竹貝塚縄文レポート「小竹貝塚出土の魚類遺存体」)で指摘したように、本遺跡における漁撈活動は、大局的には遺跡周辺に広がる潟湖や周辺の河川からの獲得を主としていたと考えています。 一方、(1)地点の組成はニシン科、カタクチイワシが合わせて688点と半数近くを占め、他の資料とは大きく異なります。これは(1)地点の資料が、貝塚堆積層の一部のみを採取したため、貝塚の部分的な堆積を反映した結果と推測されます。 (4)地点の資料の90パーセント(総計11,472点のうち10,281点)は、縄文時代前期中・後葉と前期後葉の層から出土しています。(表2) 図を見ると、(2)地点と(4)地点は同じ貝塚を形成しています。貝塚の堆積が似通っていると仮定するならば、(2)地点の組成は、資料数の多い(4)地点の大半を占める前期中・後葉と前期後葉に近い組成になると推測されます。 しかし、(2)地点と(4)地点の分析結果を比較すると、(2)地点は(4)地点の前期末葉と類似した組成を示しました。また、(2)地点と(3)地点の分析結果を比較すると、(2)地点は(3)地点の前期中・後葉とも類似した組成を示しました。 このことから、(2)地点と(4)地点では貝塚の堆積が異なっていることが分かりました。 このように、個々の地点から出土した魚類遺存体を比較すると、当時の人々が遺跡周辺に広がる潟湖や周辺の河川から、獲得できるものを主に利用したことが改めて分かるほか、同じ貝塚部分でも、地点や層位によって様々な様相を持っていることが見て取れます。 これまでに小竹貝塚から出土した資料は、時期の不明確なものが多く、これから理化学的な年代測定などによって時期をできるだけ絞り込み、地点ごとの様相を明らかにしてゆくことが、この遺跡を理解するために重要です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 表2 (1)から(4)の調査で出土した魚類の量比 | ||||||||||||||||||||||||||||||