|

| 小竹貝塚出土の魚類遺存体 |

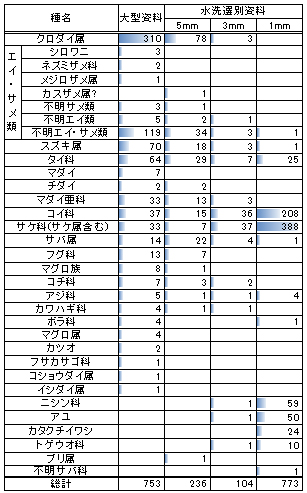

発見された魚類は、総計で9680点に上ります。この内訳は、発掘調査時に出土したもの(以下大型資料)1507点、発掘調査時の排土を水をかけながらフルイがけした際の残りかすをフルイごとに各3Lはかり取ったものの中から出土したもの(以下水洗選別資料)8173点です。このうち同定できたものは大型資料753点、水洗選別資料1113点の計1866点です。

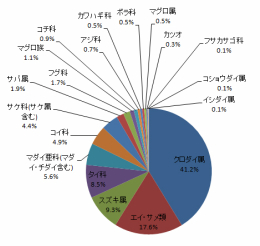

同定できたものは、大型資料ではクロダイ属が最も多く、310点、同定できた大形資料のおよそ40%を占めるほか、スズキ属やコイ科、サケ属といった、主に汽水域を好む種や淡水域に生息する種が多く出土しています。また、エイ・サメ類が種類の不明なものも含めて133点と多数出土しているほか、フグ科やサバ属、マグロ属といった主に岩礁域や、湾口部から外洋域に生息する種も少数出土しています。

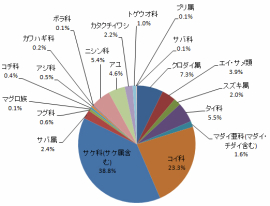

水洗選別資料ではサケ科が最も多く432点、コイ科が259点でこれに続き、これら2種類で同定できた水洗選別資料全体の50パーセント以上を占めます。フルイの目合いごとに比較してみると、5mm目採取資料は大型資料と同様な傾向ですが、3mm、1mm目採取資料ではサケ科 (サケ属含む)とコイ科が組成の大部分を占め、アユも一定量出土しており、主に淡水域に生息する種を主体としています。このことは、サケ科やコイ科の小さな骨片など発掘調査時に回収しきれなかった資料が、水洗選別資料で回収されていることを示します。 |

| |

|

|

| 大型資料(N=753) |

|

| 水洗選別資料(N=1113) |

| 出土魚類遺存体の組成 |

|

| |

| これらの結果から、本遺跡の魚類の捕獲はクロダイ属やスズキ属、サケ科やコイ科といった主に汽水域から淡水域に生息する種を主とし、エイ・サメ類やサバ属といった主に内湾域や外洋域に生息する種も副次的に捕獲するものであったといえます。遺跡の形成時期である縄文時代前期当時、遺跡周辺には放生津潟が広がっていたことが、これまでの研究で明らかにされており、本遺跡における漁撈活動は、遺跡前面に広がる放生津潟や周辺の河川に生息する種を主に捕獲し、潟北側の富山湾に生息する種の捕獲も副次的に行っていたと考えられます。 |

| (納屋内) |

|

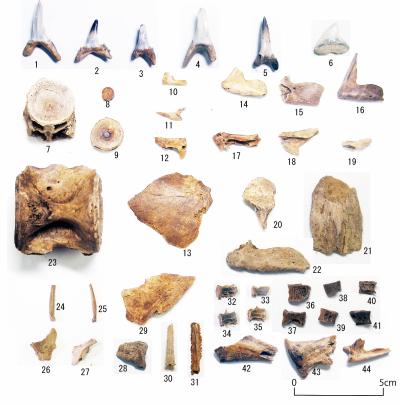

| 主要出土魚類遺存体 |

|

| 1から3 |

シロワニ歯 |

4、5 |

ネズミザメ科歯 |

6 |

メジロザメ属歯 |

7から9 |

板鰓類椎骨 |

10 |

サバ属前上顎骨L |

| 11 |

スズキ属主上顎骨R |

12 |

スズキ属歯骨R |

13から16 |

クロダイ属前上顎骨L |

17から19 |

クロダイ属歯骨L |

20 |

マダイ上後頭骨 |

| 21 |

マダイ前頭骨 |

22 |

マダイ亜科前上顎骨L |

23 |

マグロ属椎骨(尾椎) |

24、25 |

コイ科鰭棘 |

26 |

コイ科主鰓蓋骨L |

| 27、28 |

コイ科主鰓蓋骨R |

29 |

ボラ科主鰓蓋骨R |

30 |

カワハギ科鰭棘 |

31 |

エイ類鰭棘 |

32から35 |

サバ属椎骨(尾椎) |

| 36から41 |

サケ科椎骨 |

42 |

フグ科前上顎骨L |

43 |

フグ科歯骨L |

44 |

フグ科方骨L |

|

|

|

| |

|