| 平成12年度調査では、南北方向の堀跡を確認しました。延長約70m、幅7.2mから10.5m、深さ1.2mです。断面はU字形で、堀底の幅は約2mです。堀の中からは、かわらけ・焼土・熱で割れた礫が出土しました。 |

| |

| 各調査で見つかった2本の堀によってL字形に囲まれた内側には、平成12年度調査において、掘立柱建物の柱穴や、径1m以上の円形の穴などを確認しました。よって、そこは曲輪の中であったことがわかります。 |

| |

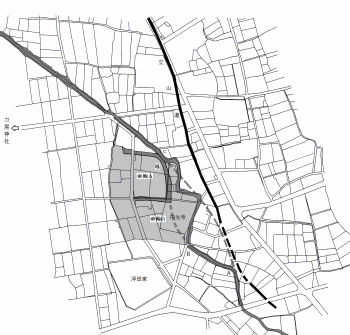

明治時代の地籍図に遺構を重ねると、2本の堀の方向と一致する地割が、東西130m南北140mの範囲にあり、東を流れる筏川の支流もこの範囲の中では不自然な屈曲を繰り返しています。

以上の情報から、この城は、発掘で検出した堀に囲郭された曲輪Aと、南側の円光寺を含む大きな曲輪Bの部分からなる2郭構造が復元されます。曲輪Bは、南方に対する防備を意識したものと考えられます。 |

| |

| 16世紀後半にこの城は、越後上杉氏の重臣鯵坂長実が在城し、上杉の越中進出の拠点として位置づけられていました。元亀3年(1572)年舟倉の井上肥後守が2度にわたり本城を攻め、また天正6(1578)年織田方の八尾城生城主斎藤新五が南から攻め込んだことから、南に対する防御を固めていたと推定されます。 |

|

| 地割図から復元した城の構造推定図 |

|