| |

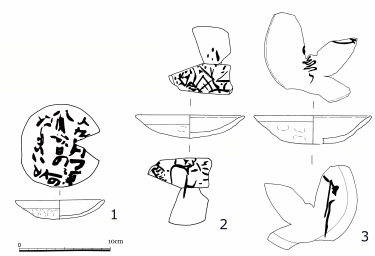

太田本郷城跡は戦国後期の平城です。平成3年の発掘調査で、堀跡から出土した300点あまりのかわらけの中に、墨書されたもの3点がありました。

1のかわらけには、漢字かな混じり文で11文字があります。中央に「八月卅日の」と日付があるほかは解読が困難です。 |

|

| 赤外線写真 |

|

| 広田克昭氏による解読 |

| 「人々同門賢(畏し)ミテ 八月卅日荷(に) 婦(ふ)しまい被ル可シ」 |

| 同門(同じ門徒宗)の方々は、必ずや8月30日に参られるように |

|

| 解読試案 |

| A |

「八月卅日の 卜九月つ黄可得しまいぬ」 |

| 8月晦日に占ってみたが、すぐ9月になって月が替わってしまった。(占っても意味がなかったことだ) |

| B |

「八月卅日の 卜九月つ黄めしまいぬ可」 |

| 8月晦日に占ってみたところ、9月に跡継ぎをするということになったのだが、そうしたものだろうか |

|

| |

| 文字の示す意味 |

| 戦国期には、合戦前に連歌会を開き、その連歌を神前に奉納して出陣すれば、戦いに勝つという一種の戦勝祈願の信仰がありました。出陣の際連歌会を催して効用を求めてのめりこんでいったのです。武将の多くは戦いにあたって神仏の加護を求め、易占によって吉凶を占いました。上杉家では合戦の日時・吉凶を占わせた記録もあり、お抱えの呪術者もいたことがわかっています。 |

| このようなことから、太田本郷城の堀に廃棄された墨書土器は、天正年間頃の上杉陣営で行われた吉凶占い等に関連するものかもしれません。 |

|

| 実測図 |

|

| |

| 暦からみた「八月卅日」 |

| 16世紀後半頃使われていた暦は、太陰暦に基づく「長慶宣命暦」です。この暦は、貞観3(861)年から貞享元(1684)年まで使用されました。太陰暦では大の月と小の月があり、閏月が入ることもあります。大の月は晦日が30日であるのに対し、小の月の晦日は29日という違いがあり、年によって異なります。 |

| 高野英明氏による旧暦計算を用いると、太田本郷城が記録に表れる元亀3年から天正6年までのうち、8月が大の月なのは、元亀3、天正元、天正2、天正3年の4年であり、上杉方が拠っていた時期にあたります。 |

| 太田本郷城に関わる記録の中に、8月30日に関する事項は見えません。 |

| 井上江花「越中に於ける伝説と口碑」〔1937〕に次の伝承が掲載されています。 |

| 「卅日の闇に月影 大彦命、北陸道巡視の所、上新川郡月岡野を過ぎける頃は、八月卅日にて、行先分り難く廣野に駒を立て、四方を窺ふに、幽かに月影のうつらふを認め、之れを知るべに進めば、民家二軒あり。其の傍に清水の映りたりけり。命之れに口をうるほし、月見の池と名づけられしかば、後世、宮を立てて月岡神社と称せり。」 |

| 月岡神社は現在の月岡壇ノ山にある月読社で、月影を映したという「月見の池」(「月の清水」ともいう)と桂の木がありました。太田本郷城に近い「的場の清水」にも、かつて桂の大木があり、夜毎の月を宿し万病に験があったという伝承が残ります。これら桂・月・聖水の信仰の残る土地は、中国の神仙思想に基づく不老長寿の理想郷とされたと藤田富士夫氏は推測しています。 |

| このような伝承とこの墨書かわらけは、何かの関連があるかもしれません。 |

| (古川) |