二次元コードをタップすると、

詳細ページをご覧いただけます。

秋のこどもまんなか月間

こどもまんなかを広げよう ~「みんなニッコリ」な富山市に向けて

「こどもまんなか」とは、すべてのこども・若者が幸せに暮らせるように、常にこども・若者にとって最もよいことは何かを考え、社会全体で支えていくことです。今回は、市と県、地域や企業のこどもまんなかの取り組みを紹介します。皆さんも、こども・若者が笑顔になれる方法を一緒に考えてみませんか。

お問い合わせ こども支援課 電話:076-443-2252

こども意見表明交流会 ~知事や市長と語ろう!~ 開催

市と県では、8月に、こどもたちの声を政策に反映させることを目的に、意見表明交流会を開催しました。市内の小学6年生~中学3年生のこどもたちが、「こどもが大人に意見を言いやすく、相談しやすい環境」、「富山の現在・将来」についての意見を、少し緊張しながらも、しっかりと市長と知事に伝えました。

参加したこどもたちはこんなことを考えていました(抜粋)

こどもの話を聞くときは、共感し、ゆっくり最後まで聞いてほしい

大人が忙しそうにしていたら話しかけてよいのか悩んでしまうので、もっと親や先生たちが余裕をもてる環境を整えてほしい

公共交通機関がもっと発展して、誰でも移動しやすく住みやすい富山になってほしい

SNSなどを活用して富山のいいところをいろんな人に知ってほしい

放課後に思いっきり遊べる施設がたくさんできてほしい

意見表明交流会を終えて 藤井 裕久

今回の交流会では、小中学生のみなさんが「富山の現在・将来」について、よく現状を調べ、富山の将来像を想像し、堂々と自分の言葉で、熱い思いを語る姿を見て、大変感動するとともに、大きな力をもらいました。

豊かな自然や文化、伝統など過去から受け継いできた、富山の素晴らしいところをしっかりと守りながら、こどもたちが笑顔で輝ける未来をつくっていきたいと、気持ちを新たにしました。

今後も、いろいろな方の声に耳を傾け、「こどもまんなか社会」の実現に向けて取り組んでまいります。

地域の「こどもまんなか」の取り組みに迫ります

こどもまんなか社会の実現には、行政だけではなく、日々、こどもたちの一番近くにいる地域の皆さんの協力も欠かせません。今回は、こどもまんなかの視点でさまざまな活動を行い、地域として「こどもまんなか」を宣言した熊野校下自治振興会の横越会長に、活動に対する思いや取り組み方などを伺いました。

熊野校下自治振興会

会長 横越照正さん

地域で「こどもまんなか」を宣言

市の「こどもまんなか応援サポーター宣言」を知り、もともと地域食堂を含め、こどものための取り組みも行っていた熊野校下自治振興会での活動と趣旨が合致していると感じました。そして、今年7月に、地域として「こどもまんなか」を宣言しました。宣言後は、世代を超えた交流が一層深まったと感じています。

こどもも地域も元気に

こどもたちが生き生きとするということは、地域が明るく元気になることと直結していると思います。こどもだけを特別扱いする訳ではなく、「こどもまんなか熊野」として活動していくことで、地域自体の活性化にも繋げていきます。また、熊野校下の中心である富南会館を利用して多世代みんなが集まれる拠点づくりができればいいなと思っています。

▲コロナ禍以降休止していた若竹町連合町内会によるおばけ屋敷「やまんば伝説」を6年ぶりに再開。本格的なセットや衣装は有志による力作。

特別なことをする必要はない

地域食堂やさまざまな催しは、会員の職業、特技や趣味など「自分ができること」を持ち寄って、毎回知恵を出し合いながら内容を検討しています。例えば、地域食堂で使用している食材は、主に地域の農家の方から地場の野菜や米を提供してもらっています。

このように、こどもまんなかの取り組みに参加したり、関わったりする方法はいろいろあり、何か特別なことをしなくてはいけないとは思っていません。

地域の皆さん一人一人がこどものことを考えて、できる範囲で参加する場を作ることが大事なのだと思って活動しています。

「こどもまんなか」に取り組む企業が増えています

社員の自分時間を作る

株式会社シンコー

女性社員は帰宅後、こどもの世話や家事などでなかなか外に出られないということがきっかけで、就業時間中にヨガやピラティスなどのアクティビティの実施を始めました。就業時間内に行うことで、社員は自分時間を持て、運動するとストレス発散になります。現在、月に2回実施し、15人ほどの社員が参加しています。働きやすい環境に居ることで、仕事と家庭のバランスがとれてストレスが軽減し、自己肯定感が高まると思っています。その結果、心にゆとりを持ってこどもたちに接することができると思っています。

取締役室長 中川さん

思い出に残る体験を

住澤塗装工業株式会社

蒼生塗装株式会社

観光橋塗装塗替(第1工区)JV にじいろプロジェクト

建設業に携わる私たちは、工事でお邪魔する地域の方々とのつながりを大事にしています。補修塗装の現場となった楡原の観光橋は、ほそいり保育所園児の散歩コースやお絵描きの題材になっていることを聞きました。そこで、こどもたちに橋の色塗り体験をしてもらう取り組みを行いました。こどもたちは楽しそうに絵や模様を描いていて、思い出に残る体験になったと思います。

企業や団体の皆さんが取り組んでいる

「こどもまんなかアクション」を教えてください!

「こどもまんなか」の視点は、決して、こども・若者だけに限られるものではありません。こども・若者を中心に据えることは、地域の未来を育むことです。また、こども・若者が、周りに支えられながら幸せに暮らせる地域は、すべての人が幸せに暮らせる地域に繋がります。

皆さんも自分ができることから始めてみませんか

こどもまんなかの輪を広げていきましょう

こどものニッコリを守ろう ストップ!児童虐待

お問い合わせ こども健康課 電話:076-443-2038

お問い合わせ 富山児童相談所 電話:076-423-4000

こどもへの虐待とは

本来こどもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が、こどもの体や心を傷つけることをいいます。

身体的虐待

- 殴る、蹴る、たたく、首を絞める、激しく揺さぶる

- 一室に拘束する、家の外に締め出す

- やけどを負わせる、溺れさせる など

心理的虐待

- 脅迫したり、暴言を吐いたりする

- 無視や拒否的な態度をとる

- 目の前でDV(家庭内暴力)を見せる

- きょうだい間で差別的扱いをする など

ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠惰)

- 食事を十分に与えない、入浴させない

- 極端に不潔な環境の中で生活させる

- 病気になっても病院に連れて行かない

- 家や自動車の中に放置して出掛ける など

性的虐待

- わいせつな写真の被写体になることを強要する

- 性的ないたずらや、性的行為を強要する

- 性的行為を見せる など

知らせよう あなたが あの子の声になる

(令和7年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語)

虐待かもと思ったら

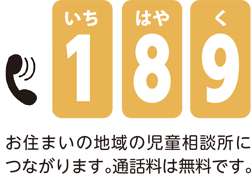

虐待を受けているこどもは、自分で助けを求めることが難しい場合もあります。「虐待かも?」と思ったら、ためらわずに連絡・相談してください。

未来を担うこどもの心と命を守り、“みんなニッコリ”な富山市をつくりましょう!

- 連絡は匿名で行うことも可能です。

- 連絡者や内容などの秘密は守られます。

※一部のIP電話からはつながりません。