二次元コードをタップすると、

詳細ページをご覧いただけます。

富山ガラス工房開設30周年記念特集―歴史を知る

お問い合わせ 富山ガラス工房 電話:076-436-2600

富山ガラス工房30年間の沿革

明治、大正、昭和にかけ、富山駅周辺ではガラスの薬瓶製造が盛んに行われてきました。市ではそれに由来して、1980年代、新しいガラス文化の創造に取り組み始めます。1985年には、市民への浸透を目的に、「富山市民大学ガラス工芸コース」を開設、1991年には、公立では初となる専門教育機関「富山ガラス造形研究所」を開校しました。

そして、プロ作家の育成と産業化を進める「富山ガラス工房」の開設につながっていきます。こうして市は、「ガラスの街」へと成長してきたのです。

富山ガラス工房開設30周年記念特集―想いを聞く

お問い合わせ 富山ガラス工房 電話:076-436-2600

記念シンポジウム

「これまでの歩みと今後の展望」を開催しました

富山ガラス工房(以下:工房)の開設30周年を記念して、司会・進行役と5人の登壇者が工房や富山のガラス文化について想いを語るシンポジウムを、2月8日にTOYAMAキラリで行いました。

当日述べられた意見や想いの一端を紹介します。

これまでの歩み

『ガラスの街づくり』の取り組み

藤井市長は、40年近くにわたりガラスの施策に取り組んできたことについて説明し、「国際的にも認知され、市民の間にもガラス文化が定着しつつある中、ここ富山にトップクラスの作家が集い、『日本のガラスの聖地』と呼ばれるまでに至っている」と述べました。

『人を育てる』ガラスの富山

野田名誉館長は、開設当時の新聞記事や広報誌を示しながら、創作工房や個人工房の開設により富山に定住する作家が増加してきたことなど、その歩みについて振り返り、工房が果たす大きな役割の一つとして、人を育て、富山の文化として根付くための取り組みとして始まった経緯について話しました。

制作しやすい環境がある

ガラス造形研究所で学んだガラス造形作家の小島さんは、外国から招待された先生との工房での交流をきっかけに、ガラス芸術の先進地であるチェコに招待され、ガラス作家として大きく成長できたエピソードなどを交え、ガラス制作のために必要な充実した施設が整う工房のおかげで、卒業後も安心して作家活動が続けられたと話しました。

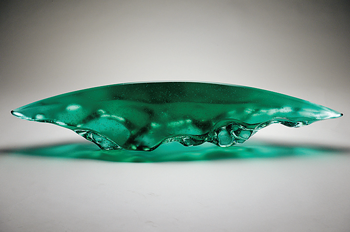

▲小島さんの作品

富山市でのガラス文化の普及とデザイナーの関わり

富山県総合デザインセンターの桐山所長は、これまで数十人のデザイナーが工房と共同制作を行い、ガラス工芸にデザインの視点から参画してきたことを振り返り、富山ガラスの価値向上と、デザイナーとしての新たな価値を見出すことの相乗効果について想いを語りました。

「ガラス」を地場産業に

富山商工会議所の今川部長は、富山商工会議所が行う事業として、記念品やトロフィーの制作をガラス工房に依頼する中で、トロフィーのフォルムを「右肩上がり」にするなど、細かい工夫がなされており、企業やお店が大事に飾ってくれているエピソードなどを交え、富山ガラスの魅力や普及活動について話しました。

▲「ベストショップ大賞」で贈られたガラスのトロフィー

今後の展望

作家が定住できる場所づくり

野田名誉館長は、「全国から富山に移住してガラス制作を始める人が多い」と述べました。

今後は「作家が工房を構え、活動を続けられる場所を提供できるようになれば」と話し、創作環境の充実に期待を寄せました。

発表の場がモチベーションに

アートピース(美術品)を中心に制作する小島さんは、「美術館での展示は作家にとって大きなモチベーションになる。富山には設備の整った環境と優れた発表の場があるので、クラフト(工芸品)作家もより大きな作品に挑戦し、展示の機会が増えると良い」と期待を寄せました。

美術館に展示されるアートピースに比べて、クラフト作品は展示の機会が限られています。工房所属の作家はクラフトを制作することが多く、その作品をどう発表するかが課題であるとして、藤井市長は、工房所属作家の出展機会拡充に向け、「工房、ガラス美術館、ガラス造形研究所の3施設連携」を解決策に挙げました。

具体的には、3館を巡るPR動画を活用して情報発信を進めていると説明しました。また、昨年2月に開催の工房所属作家21人の作品をガラス美術館で紹介した「ガラスの街とやま連携展」について、「展示の工夫次第で想像力をかき立てる場を作れる」とし、連携の重要性を強調しました。

3月8日(土)からガラス美術館に、工房歴代所属作家の作品が一堂に会します(詳細はコチラ)。

『官民一体』や『デザイン』が富山ガラスを盛り上げる

今川さんは、富山の地場産業としてガラスを広げる方策について、「観光地と飲食店が集まるエリア(例えば岩瀬地区)にガラスショップを配置すれば、調和が生まれるのでは」と提案し、商品単価を上げて海外の富裕層をターゲットにする戦略も示しました。

一方、デザイン面での普及について桐山さんは、「ガラスと異素材の組み合わせなど、新しい表現が求められる時代」と述べ、伝統に基づきながらも革新的なデザインの必要性を強調しました。

ガラスといえば富山

富山を拠点に活動する小島さんは、「富山のガラスの認知度が高まり、全国からギャラリー関係者が訪れるようになった」と述べ、「日本のガラスといえば富山」という評価が定着しつつあることに喜びを示しました。

これを受け、桐山さんは「さらにもう一段階上を目指し、みんなで知恵を出し合いたい」と意気込みを語り、富山ガラスのさらなる発展に向けた意欲を見せました。

ものづくりができる富山の魅力

今川さんは、富山で作家が育ち、定住することを願い、「ガラスづくりなどの体験を通じて、子どもたちに富山の良さを知ってもらいたい」と述べ、ものづくりを体験することの重要性を訴えました。

富山ガラスの未来へ

さらなる発展を目指して

野田名誉館長は、「日々の生活を豊かにする中にガラスがあるのが理想」と語り、「これからも『人づくり』を通じて富山ガラスを発展させていく」と展望を示しました。

藤井市長は、富山ガラスの知名度向上を目指し、「特に首都圏での認知を高め、全国・全世界から注目される富山にしたい」と述べました。また、「つながる」をキーワードに、人と人、過去と現在、素材や地域をガラスでつなげることを目指すとしました。

さらに、工房が集まる「古沢エリア」を創作の場、「街なかエリア」を気軽にガラスを楽しめる場と位置づけ、市全体をガラス文化の拠点にする構想を明らかにしました。

最後に、中井さんが「ガラス作品に触れ、その制作現場を体験することで、イマジネーションが広がる」と述べ、富山ガラス文化のさらなる発展を願い締めくくりました。

▲観覧者に配布されたガラスの葉

TOYAMA GLASS ARTIST INTERVIEW

ガラスの魅力。工房の魅力。

富山ガラス工房で働く2人のガラス作家に、ガラス作品や工房でのガラス制作について聞きました。

表情豊かな素材、制作環境が魅力的

進学した美術大学にガラス専攻があったことをきっかけに、ガラスにはまりました。キラキラした素材自体もそうですが、工房の空気感とか、道具に使うワックスの焼ける甘い匂いや音みたいな、素材に携わるときの環境がすごく好きで。頭と体を両方使うのも楽しいです。

ガラスってすごく表情豊かで、割れたり、膨らんだり、伸びたり…制作中に思った形にならなくても、それは失敗じゃなくて、新しい表情を知れたと思えます。溶かして、固めて、何回でも挑戦できる、素敵な素材です。

ものの細部にこだわりたい

ただ膨らませただけでもガラスは綺麗ですが、厚みの変化とか、フォルムの印象とかにこだわって、いろんな表情の器を作っています。

オブジェを作るときは、細部に目を向けつつ、引き寄せられるような空気をまとった作品を目指して全体を仕上げています。

富山で、自分の作りたいものを仕事に

大学時代の教授が富山ガラス造形研究所の一期生で。その縁もあり、ガラス専攻のみんなで来たことがあって、ここで働いてみたいな、と思っていました。

他の工房では、決まった「工房の商品」を制作することが多いのですが、ここでは「自分の考えたデザイン」を制作することにかなり時間を使えて、個性を伸ばせる環境だと思います。他の作家の手法やデザインを知って、より自分の作品を洗練させていくことができる…と感じてます。

自由で、不自由で、面白いガラス

ガラスに興味を持ったのは、キラキラして綺麗だなと思って。普段目にするガラスは固くシンプルなものが多いですが、それを自分の手で柔らかい状態で扱う、というのがすごく面白そうだなと。

飴細工のようで、自由に、でも重力などで制約を受けて不自由な部分もあり…大学ではガラス以外の素材なども取り扱いましたが、結局ガラスを選びました。

ムリーニと呼ばれる、金太郎飴のようにガラスを伸ばして切って作成したチップを使用する技法があり、そのガラス片が可愛らしく、すごく気に入っています。

ガラスに触れる〝きっかけ〟がある富山

関東の大学に通っていましたが、外から見てもこの工房はとても有名で、「富山はガラスに力を入れている」という印象でした。

実際に工房で働いている中でも、地域の方々にガラスが浸透していると感じます。それが途切れないように、市民の方に引き続きガラスを楽しんでいただきたいですし、遠いところからいらっしゃる観光客の方にも体験していただき、さらに盛り上げていけたらと思っています。

第2工房では小学生以下のお子さんでもガラスに触れて楽しめる体験をご用意していますので、ガラスを好きになるきっかけとして利用してくださるとうれしいです。

富山ガラス工房開設30周年記念特集―ガラスに出会う

お問い合わせ 富山ガラス工房 電話:076-436-2600

お問い合わせ 第2工房 電話:076-436-3322

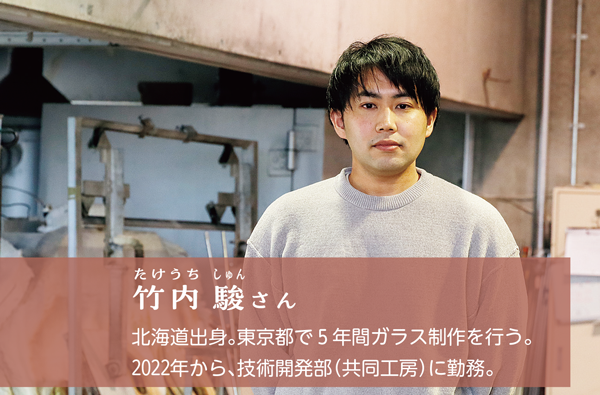

ギャラリーショップ(富山ガラス工房:古沢)

県内外のガラス作家のオリジナル作品を展示・販売しています。

季節に合わせて随時企画展も行い、様々な生活シーンを彩るガラスの魅力を紹介しています。富山を代表する作家や注目の新鋭作家の作品の数々も、気軽に購入していただけます。

第2工房(西金屋)春の特別制作体験

春休み特別制作体験

①キラキラ写真立て/②ガラス万華鏡

- 日時

- 3月20日(祝)~30日(日)の(土)(日)(祝)

9:20~、10:30~、13:20~、14:30~ - 対象

- ①4歳以上

②小学生以上 - 定員

- 各12人

イースター特別制作体験

世界で一つだけのガラスのイースターエッグを作りませんか。

- 日時

- 4月1日(火)~13日(日)9:00~12:00、13:00~16:00

- 対象

- 小学生以上 ※作品のお渡しは一週間後以降。

★越碧・越翡翠と、金箔または銀箔を使用できます

共通項目

- 費用

- 2,000円

- 申込方法

- 電話か直接、第2工房へ。

※予約優先。 ※中学生以下は保護者同伴。

ガラス美術館(西町)企画展

お問い合わせ ガラス美術館 電話:076-461-3100

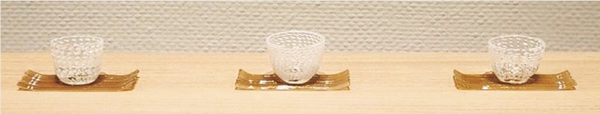

【富山ガラス工房開設30周年記念展】

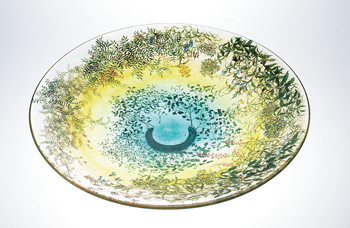

Gathering―つなぐ創造力

工房で切磋琢磨し、現在、全国で活躍している作家は100人余り。その創造力あふれる若い才能の数々が、富山ガラスの魅力を発信してきました。本展では歴代所属作家の作品とともに、工房30年の軌跡をたどり、未来へと続く針路を展望します。

協力:(一財)富山市ガラス工芸センター[富山ガラス工房]

- 会期

- ※第1・3(水)は閉場。

3月8日(土)~6月22日(日) - 会場

- 2・3階 展示室1-3

- 開場時間

- 9:30~18:00((金)(土)は20:00まで)

※入場は閉場の30分前まで。 - 観覧料

- 一般1,200円(1,000円)、大学生1,000円(800円)

※高校生以下無料。 ※()内は20人以上の団体料金。

小牟禮尊人《水影》2024年

西山雪《色謳う》2024年 撮影:伊藤留美子

関連プログラム

学芸員によるギャラリートーク

- 日時

- 3月29日(土)14:00~

- 場所

- 2・3階展示室1-3

※費用・申込不要。

※展示室への入場には、本展観覧券が必要です。