二次元コードをタップすると、

詳細ページをご覧いただけます。

富山市では、8月は公共交通利用促進月間です

公共交通について考えてみませんか

公共交通について考えてみませんか

お問い合わせ 交通政策課 電話:076-443-2195

公共交通は、市民の皆さんが暮らしやすい「コンパクトなまちづくり」に必要不可欠です

市は、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に日常生活に必要な機能を集めることによる「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を目指しています。

自動車を使用できるかに関わらず誰もが暮らしやすいまちをつくるには、「公共交通の活性化」が重要なのです。

公共交通がピンチ!?

公共交通は、私たちの日常生活に必要不可欠なものです。しかし、人口減少や少子高齢化などの影響により、公共交通の利用者は減少しています。

特に、新型コロナウイルス感染症による生活スタイルの変化が大きく影響し、コロナ禍以前の利用状況に戻すことは極めて難しいとされています

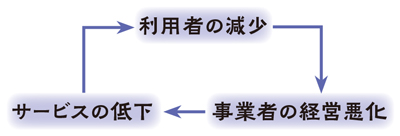

利用者が減少すると、路線の縮小や運行本数の減少につながります。そして利便性が悪くなり、さらなる利用者の減少を招く悪循環に陥る恐れがあります。

また、悪循環の中で事業者の経営悪化が続くと、運転手の待遇が改善されず、人員が不足していきます。それもまたサービスの低下につながり、将来的に公共交通自体の維持が困難になる危険もあります。

今は大丈夫でも、将来困るかも

現在自家用車などでの移動が多く、公共交通を利用する機会がない方も、利用する必要が出てくる可能性があります。今公共交通を利用しないと、必要になったときに公共交通がなくなっているかもしれません。

公共交通の何がいいの?

公共交通のメリットを、車と比較して紹介します。

環境にやさしい

1人が1km移動するときに排出するCO2の量は、車と比較してバスは半分以下、鉄道は約8分の1です。

1人を1km運ぶのに排出するCO2

出典:国土交通省ホームページ

健康によい

毎日の通勤で公共交通を利用する場合と車で移動する場合を比較すると、移動に伴う消費カロリーに約120kcalもの差が出ます。

公共交通は、「太りにくい移動手段」と言えます。

移動に伴う消費カロリー

(1日あたりの概算)

出典:第6次改定日本人の栄養所要量

安全性が高い

公共交通は事故に遭いにくい移動手段です。

鉄道で事故に遭う確率は、車の約400分の1というデータがあります(出典:交通安全環境研究所)。

節約になる

普通車(1,000ccクラス)の維持費は、一日あたり約2,000円(購入費・保険料・税金など)と試算されます。

比較すると公共交通での移動の方が安く済む場合が多いのではないでしょうか。

市では、みなさんに公共交通を利用していただけるようさまざまな取り組みを行っています

©TOYAMACITY/DLE

鉄軌道

路面電車の運賃箱を増やします

富山駅停留場における乗降時間の短縮を図るため、混雑時間帯(平日朝)に使える運賃箱を増やします。

これまで前方扉のみでしたが、車両中央扉(乗車口)からも降車できるようになります。

◆イメージ

不二越・上滝線でパターンダイヤを導入しています

これまでバラバラの時刻に発車していたものを、決まった時間ごとに等間隔に発車するダイヤ(パターンダイヤ)に変更することで、不二越・上滝線がより便利になりました。

◆パターンダイヤの例

バス

デジタルサイネージを設置します

バス停にデジタルサイネージ(電子看板)を設置することで、運行情報がリアルタイムで確認できるようになります。富山駅南口8番バス乗り場(ファミリーマート富山駅前店横)、市民病院前で8月1日(木)から運用開始します。

富山駅前8番バス乗り場のデジタルサイネージの下部に掲載する企業広告などを募集します

- 大きさ

- 縦763ピクセル、横1080ピクセル

- 料金

- ひと月15,000円(1枠15秒)

※広告は静止画に限ります。申込方法など詳細は、市ホームページ(No.1015649)をご覧ください。

「こどもまんなか応援バス」があります

市営コミュニティバスと一部の地域自主運行バスにおいて、中学生以下の運賃が無料です。

通学のための送迎の負担を減らすことや、子どもたちに公共交通に親しんでもらうことが目的です。

◆対象のバス

市営コミュニティバス(大山、八尾、山田)

地域自主運行バス

- 呉羽いきいきバス

- 水橋ふれあいコミュニティバス

- 婦中コミュニティバス

- 上条コミュニティバス

- 堀川南地域コミュニティバス

その他利用促進

「のりもの語り教育」をしています

公共交通の魅力を子どもたちに知ってもらうため、小学生を対象に交通環境学習を実施しています。

エコ通勤の取り組みを進めています

エコ通勤(環境に優しい交通手段での通勤)の普及啓発を企業に向けて行っています。

「最近いい天気だから、バス停まで歩いて、バスでゆっくりお出かけしようかな」

「今日の目的地は駅に近いから、電車で行ってみようかな」

一人一人が少しずつ公共交通を利用することで、未来の「便利」を守ることができます。この機会に公共交通について考え、明日は、普段使わない電車やバスに乗ってみませんか。