| 2.出土遺物 |

| (1)東海系パレススタイル土器の出土 |

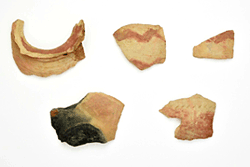

| 遺物包含層や近代以降の土坑中から、弥生時代終末期から古墳時代初頭(約1800年前)の土器片が複数点出土しました。 |

| 土器の表面には、富山では見られない平行沈線文や山形文、貝殻の先端部を押し当てる刺突文などが加飾され、山形文をなぞるようにベンガラ(酸化鉄の顔料)を用いた赤彩が施されています。 |

| 東海地方西部の濃尾平野周辺で製作されるパレススタイル土器と呼ばれる加飾壺の一部と判明しました。 |

|

|

| 出土した東海系パレススタイル土器片 |

発掘調査区近景 |

|

| 土器の胎土分析(蛍光X線分析装置によって土器の化学組成を分析)を行った結果、地元富山の粘土を用いて製作されたことが判明しました。濃尾平野周辺から土器を作る人がこの地にやってきて製作していたと推測されます。 |

| 当時の人やモノの動き・土器製作技術の伝播や交流の実態を解明する上で貴重な資料となりました。 |

|

| (2)富山藩上級藩士の武家地 |

| 発掘調査区は江戸時代前期までは富山藩士浦上家の武家地でしたが、江戸時代前期以降は富山藩士生田家の武家地となります。 |

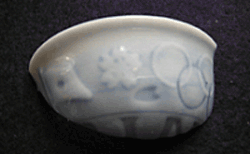

今回の調査で出土した磁器の底部に「そ川 生田」と朱書きされたものがあり、調査区内が生田家の敷地跡であったことを物語っています。

生田家は、『富山藩士由緒書』によると、富山藩成立時の寛永17(1640)年に生田四郎兵衛正俊が初代藩主前田利次にお供して金沢から富山へ移り、1200石の知行を与えられました。子孫には藩の要職に就く者も多くいたようです。 |

|

| 「そ川 生田」銘のある磁器 |

|

| また、調査区からは17世紀から18世紀前葉の肥前系磁器が一定量出土しました。特に初期伊万里と呼ばれる磁器の皿や「上手」と呼ばれる良品もみられ、この地が上級藩士の居住地であったことの証となります。 |

|

|

土人形(左上)

肥前系磁器(右上)

越中瀬戸・小杉・越中丸山(右下) |

|

|

|

| (3)幻の東京オリンピック記念盃 |

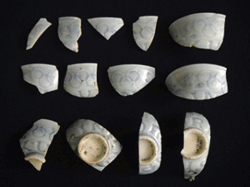

| 発掘調査区内から酒盃(猪口)の破片が約4500点も出土しました。酒盃ばかりで、徳利はほとんどありません。酒盃の種類は、兵隊盃、記念盃、印物(店や商品名を記した酒盃)、吉祥文盃(七福神や鶴亀)などです。調査地には富山大空襲前までからつや「太田陶器店」がありました。 |

| 大量に出土した酒盃の中に、昭和15(1940)年に開催される予定だった、幻の東京オリンピック記念盃が破片で13点あることがわかりました。 |

出土した幻の東京オリンピック記念盃 |

|

|

-幻の東京オリンピックとは-

第12回オリンピック大会として、昭和11年7月の国際オリンピック委員会(IOC)総会で東京開催が決定しました。しかし、同12年7月の盧溝橋事件(日中戦争)勃発を受け、同13年7月に中止が決定、IOCに開催を返上したことから、幻のオリンピックと呼ばれます。 |

|

| 酒盃の直径は5.5cm、底径2.1cm、高さ3.0cmを測ります。銘文と図柄を彫り込んだ型で成形され、「ORINPIKU」、オリンピックマーク(五輪)・日章旗・桜花文の絵がみえます。岐阜県多治見市市之倉で生産された美濃焼とみられます。 美濃の陶器商がオリジナルの商品を創作し、各地に出荷していたようです。 |

| 大量に出土した酒盃は売薬進物として富山の売薬人が購入し、各地の得意先に配っていた可能性があります。 |

| オリンピック大会の気運の盛り上がりが、富山などの地方にも広まっていたことを物語る貴重な資料です。 |

| (鹿島) |