富山城で使用される築石に6種類の割り方があることは、富山城の割石技術(5)石を割る2分割方法の通りです。解体調査によって築石の割り方だけではなく、割る際に順序があることも石に残る矢穴痕からわかってきました。 |

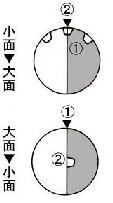

二分割・四分割には小面→面と大面→小面の順で割る2種類の方法があります(図1)。 |

| |

|

|

| 二分割 |

四分割 |

|

| 図1 模式図 |

二分割 |

【小面→大面の順で割る場合】 |

| 1. |

石を輪切りにするように片端に矢穴をあけて割り、小面となる平面を作ります。 |

| 2. |

石の長い方に矢穴をあけて割る(大面ができる)と2つの築石が確保できます。割られた石には自然面から入れた矢穴痕が2箇所に残ります。 |

|

【大面→小面の順で割る場合】 |

| 1. |

石の長い方に矢穴をあけて割り、大面となる平面を作ります。 |

|

| 2. |

割面に矢穴をあけて割り、半月形の小面を作ります。石には自然面から入れた矢 穴痕と割面から入れた矢穴痕が残ることになります。 |

|

ただし、小面を作る方法には他に

| A. |

ゲンノウで小割りする方法 |

| B. |

割らずにそのまま使う方法 |

が認められます。これらは作業工程を省略化した ものと考えられます。 |

|

|

二分割

【大面→小面の順で割る場合】

1.段階 |

四分割

【大面→小面の順で割る場合】

2.段階 |

|

四分割A |

【小面→大面の順で割る場合】 |

| 1. |

石を輪切りにするように片端に矢穴をあけて割り、小面となる平面を作ります。 |

| 2. |

石の長い方に矢穴をあけて割る(大面ができる)と2つの築石が確保できます。 |

| 3. |

割面を上にし、長い方に矢穴をあけて割ります。自然面から2箇所+割面から1箇所・割面から1箇所矢穴痕の残る石が各2個できます。 |

|

【大面→小面の順で割る場合】 |

| 1. |

石の長い方に矢穴をあけて割り、大面となる平面を作ります。 |

| 2. |

割面を上にし、再度長い方に矢穴をあけて割ります。 |

| 3. |

割面に矢穴をあけて割り、扇形の小面を作ります。自然面から1箇所+割面から2箇所・割面から2箇所矢穴痕の残る石が各2個できます。 |

|

|

| 石割りは、築石を納めるまでの期間・割る石の大きさや状態・職人の好みなどが混在し、その時々で変化するものと考えられます。 |

| (鍋谷) |