鉄門枡形石垣の通路面には、5石の鏡石が配置されています。 |

この鏡石は、慶長10年利長隠居所として整備された慶長期石垣に、初めて組み込まれた可能性が高いようですが、寛文元年富山藩成立期の改修で解体・再設置され、数度の改修をへて現在にまで引き継がれました。 |

南側の土橋通路からみて鏡石は、西面に1つ、東面に2つ、北面に2つの計5石があります。 |

この配置意図についてはこれまで検討が行われてきませんでしたが、石垣築造を担ったとみられる金沢穴生後藤家が残した「石垣積方秘伝書」には、鏡積における積み方を五行説の観点で捉え、陰陽五行思想を表したものとしています。その五行配当として次の9種があげられています。 |

|

| 五方 |

五行 |

易卦 |

五常(五徳) |

五神 |

五形 |

? |

五臓 |

五時 |

| 中央 |

土 |

坤 |

信 |

土神 |

□ |

為君ト |

脾臓・胃 |

土用 |

| 北 |

水 |

坎 |

智 |

水神 |

○ |

為万物ト |

腎臓 |

冬 |

| 東 |

木 |

震 |

仁 |

木神 |

団形 |

為民ト |

肝臓 |

春 |

| 南 |

火 |

離 |

礼 |

火神 |

△ |

為人事ト |

心臓・小腸 |

夏 |

| 西 |

月 |

兌 |

義 |

金神 |

半月形 |

為臣ト |

肺臓・大腸 |

秋 |

|

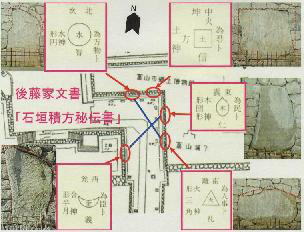

鏡石5石は図のような平面配置となっています。一番角奥にある鏡石が最大のもので、2.8m×2.6mのほぼ四角形です。この中心的な鏡石を除いた他の4石は、ほぼ東西南北に配置されており、方位と一致しています。 |

また、五行配当の中に示された五形と富山城の鏡石を比較すると、鏡石上部の形が五形とほぼ一致することがわかります。 |

|

| 鏡石の平面配置と石垣積方秘伝書 |

|

|

陰陽五行説とは、天を示す「陽」と、地を示す「陰」の2つの気は、互いに関連し、交わりをもっています。その結果、地上には木・火・土・金・水の五元素(五気)が発生し、これらが作用・循環して五行が生じるとされました。陰陽五行の法則(理)には相生・相剋があり、この循環によって森羅万が永遠に続くという考え方です。 |

「石垣積方秘伝書」は、これまで金沢穴生が築造・修理してきた城の石垣が、これからも永遠に続くように、すなわち崩れることにないようにとの願いを陰陽五行説に見出し、それを鏡積という積み方に反映させたと理解したことを示しています。この陰陽五行説による石積は、鏡積が流行する江戸初期(慶長期)から穴生が生み出してきたことは、富山城の例からもみても十分考えられます。 |

|

このほか富山城では、鬼門封じとみられる星形刻印が存在することは、別項に示したとおりですが、この鬼門封じの考え方は、方位における吉凶を示す陰陽五行説の一つと理解されています。 |

富山城本丸において、陰陽五行説を反映しているとみられるいくつかの事象の存在は、初代藩主利次あるいはそれ以前の利長が陰陽五行説に深い造詣があったことを示していることを想像させます。 |

| (古川) |