| |

| 本丸南側の二ノ丸には、西側に虎口が置かれ、二階櫓門形式の入口とされました。藩政期富山城で唯一、石垣上に櫓建物が設置されたところです。 |

明治期にすべて取り壊され、現在は跡形も残っていませんが、古写真や見取図が残っており、その詳細を知ることができます。 |

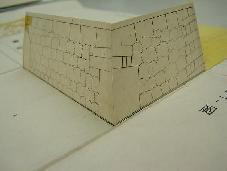

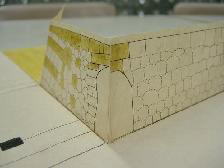

富山県立図書館に残る「櫓御門新絵図」の1枚は、石垣を立体的に立ち上げることができるユニークな絵図です。石垣は100分の1の縮尺で精密に1つ1つ書かれており、取り替えた石を赤で色付け(黄色に変色)してあります。 |

|

|

| 「櫓御門新絵図」(富山県立図書館蔵)に表現された石垣の鏡石部分 |

| *富山県立図書館所蔵 |

|

年代は不明ですが、この石垣は、天保2(1831)年4月のいわゆる濱田焼による大火で焼失し、嘉永7年に2度目の修理願が出されたとき修復されています。この絵図は嘉永7年の願い書に添付された絵図の写しと推定されます。 |

この絵図で表現された石垣の特徴は、次のとおりです。 |

| 1 |

石垣の高さは4.5m(2.5間)で、現存する本丸石垣より6.3m(1間)低い。

東石垣の南端面は、下端東西12.3m、天端東西11.0mの規模をもつ。東面に相坂をもつ。

西石垣は、下端東西12.4m、南北8.6m、天端東西11.1m、南北7.4mの規模をもつ。 |

| 2 |

石積は、粗加工割石の布積部分と、割石もしくは玉石の乱積部分がある。 |

| 3 |

角石は、整形された長方体の石で、隅脇石から2、3石は方形に整形した石を配置する。 |

| 4 |

西石垣の角石には、鏡石クラスの大きさの縦長石(3.3m×2.7m、2.9m×3.3m)を組み込む。 |

| 5 |

天端は切石により整えられている。 |

|

4の特徴は、金沢城大手門である尾坂門石垣の鏡石の置き方に似ており、同じ金沢穴生によって設計されたことを裏付けています。金沢城尾坂門石垣の年代は、金沢城石垣編年第2期(慶長期)とされており、富山城二ノ丸二階櫓門石垣の鏡石の使いかたが、慶長10年築造当初の姿をとどめている可能性があります。

このことは、正保絵図に描かれた二ノ丸喰違虎口石垣と万治・寛文絵図の石垣は、ほとんど位置や大きさに変化がないことからも、裏づけられます。 |

|

| 金沢城尾坂門石垣の鏡石 |

|

3の特徴は、金沢城石垣編年第4期(寛永年間)以降の特徴を示し、5の特徴は同編年第5期(寛文から元禄年間)後半以降の特徴を示すことから、この安政期改修までに、少なくとも2回の改修が行われていることがわかります。 |

| (古川) |