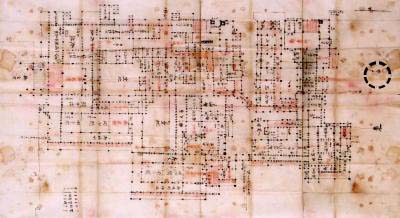

藩政期の富山城絵図には、井戸が描かれたものがあります。ひとつは天保6(1835)年の「越中富山御城御絵図」で、本丸御殿の東側に1基みられます。もうひとつは幕末期(慶応末年頃)を描いた「前田利同城囲の図」で、本丸内に3ヶ所、西の丸に1ヶ所、二の丸に1ヶ所、計5ヶ所の井戸があります。 |

両絵図の時期差は約30年ですが、位置が一致する井戸はありません。両絵図の本丸御殿は、縦横比が異なるものの、輪郭はよく似ていて同一と考えられることから、井戸のみが短期間のうちに埋められたり、新たに掘削されたりして位置が変わったと考えられます。 |

「戦国時代の井戸跡」の項では、戦国期の井戸が、破却あるいは整備に伴って廃絶した可能性を述べましたが、そうした城の整備等に伴う作り替えだけでなく、日常的な作り替えもあったのでしょう。鉄分の多い水質だと年数を経るごとに水質が低下するため、頻繁に掘り直す必要があるようです。富山城の発掘調査をしていると、土層の間に鉄分の沈着層がよくみられ、近辺が鉄分の多い水質であったことがうかがえます。こうしたことが掘り直しの背景にあったのかもしれません。

|

ちなみに、『越中富山御城御絵図』の井戸は、試掘調査で検出した戦国期の井戸とほぼ同じ位置です。時期が異なるので同じ井戸ではありませんが、井戸の設置に適した場所というのがある程度知られていた可能性があります。 |

(野垣)

|

|

| |

越中富山御城絵図(上)と前田利同城囲の図(部分)(下)

(丸点線が井戸の位置) |

| 【富山市郷土博物館蔵】 |

|