| (富山地域) |

| |

| この貝塚は、北代の白鬚神社境内にあります。縄文時代前期(6000年から5000年前)の北陸地方を代表する貝塚の一つです。縄文海進の際、西方約700mにあるとともに潟湖(旧放生津潟)べりに営まれました。 |

| 「蜆ヶ森」という遺跡名があらわすように、この貝塚からは出土する貝殻のほとんどがシジミです。そのなかでもヤマトシジミが79%を占め、ヒメニホンシジミ、マシジミ、サルボウなどが確認されています。他にもシカ、イノシシ、アナグマの獣骨や骨角器・人骨・石器・縄文土器などが出土しています。 |

|

| 白鬚神社 |

|

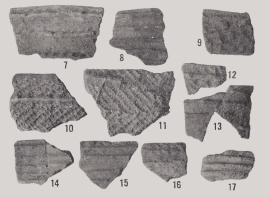

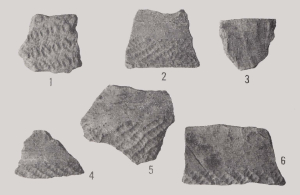

蜆ヶ森式土器 蜆ヶ森式土器 |

| この貝塚出土の縄文土器は、北陸地方の縄文時代前期後半の標識土器「蜆ヶ森式土器」として知られています。 |

| 形体の特徴は、薄手作りで平縁の深鉢が中心ですが、波状口縁のものもあります。文様の特徴として、胴部には羽状うじょう縄文が施され、口縁部を横位の浮線で飾ります。浮線は、貼り付けたものからつまみ出したもの、さらにヘラ状工具で微隆起線へと変化していきます。 |

|

|

| 蜆ヶ森式土器 |

|

貝塚にまつわる伝説 貝塚にまつわる伝説 |

| 江戸時代に書かれた野崎雅明著『肯構泉達録』には、この貝塚と近くの姉倉比売神社にまつわる伝説が残されています。 |

| 「昔、姉倉比売という美女が機を織っていると、青、黄、赤の蝶がむらがりきて手助けした。蜆の宮に満ちている蜆の殻が蝶になってきていたのである。比売はこの蝶を大変かわいがり、郷里の舟倉山(大沢野)へ帰るとき、いつもそばにいてほしいと願ったら、蜆はみな蝶になって飛んできた」 |

| 江戸時代の人たちにとっては、内陸部での貝殻の散乱は神秘的であり、このような解釈がなされたのでしょう。 |

|