| |

新庄城の概要 新庄城の概要 |

| 新庄城跡は、富山市街地の東約4km、新庄町1丁目地内の新庄小学校の場所にあったと伝えられています。城は、北陸街道沿いの富山と水橋の中間地点、北の東岩瀬や東の大岩、南の上滝・笹津など各方面へ向かう道筋が分岐する交通の要衝に位置した平城でした。 |

| 文献史料によれば、天文年間(1532から55)に越中守護代神保氏配下の三輪飛騨守が築城、その後神保、上杉、椎名、佐々など様々な戦国武将が居城、天正11(1583)年に落城し、その後廃城となりました。 |

| 平成25年、新庄小学校体育館改築工事に先立つ発掘調査では、伝承どおり校舎・体育館の下に城跡を確認しました。さらに、それ以前に飛鳥・白鳳時代や平安時代の集落跡、室町時代の館跡も存在していることがわかり、古くからここに人々が暮らしていたことが明らかになりました。 |

| 新庄城関係略年表

|

| 西暦 |

年号 |

城主 |

出来事 |

出典等 |

| 1520 |

永正17 |

|

| 越中守護代神保慶宗と対戦し神保氏が敗れる。 |

| (新庄の合戦) |

| ※「新庄」の名が初めて文献に出てくる。 |

|

|

|

|

|

| 天文年間に三輪氏が築城し代々居住する。 |

| 椎名方と争う。 |

|

|

| 1550 |

天文19 |

|

| 三輪飛騨守没落し、椎名方大村城主轡田備後守が新庄城城主となる。その後井上肥後守に城を譲る。 |

|

|

| 1571 |

元亀2 |

|

|

|

| 1572 |

同3 |

|

| 新庄城に陣し、太田保内を攻めた井上肥後守を破る。 |

| 上杉謙信、新庄城に陣し、一向一揆勢の拠る富山城を攻め落城させる。 |

| (尻垂坂の合戦) |

| 飛騨の将江馬輝盛が来陣し、上杉謙信に面謁する。 |

|

| 上杉家文書 |

| 上杉謙信公年表 |

| 上杉謙信公年表歴代古案 |

|

| 1578 |

天正6 |

|

| 織田方斉藤新五が越中に侵攻し、新庄村の地蔵堂坂口に至ったため、上杉方の兵が新庄城より出撃し戦う。 |

| (地蔵堂東坂口の合戦) |

| その後上杉方の軍を破る(月岡野の戦い) |

|

|

| 1580 |

同8 |

|

| 織田方の神保長住、新庄城を攻め、金山城下に到着。 |

|

|

| 1581 |

同9 |

|

| 上杉方松倉城主河田豊前守と富山城主佐々成政が荒川の河原で戦う。 |

| (荒川の合戦) |

|

|

| 1583 |

同11 |

| 土田将監 |

| 加藤大蔵 |

| (佐々方) |

|

| 佐々成政の越中支配進む |

| 土肥政繁の将、杵屋平左衛門に襲われ落城。 |

|

|

| 1587 |

同15 |

|

| 佐々成政、肥後転封により新庄城は前田利家の所有となる。 |

|

|

| 1615 |

元和元 |

|

| 一国一城令により廃城となる。 |

| 前田利常が城跡に御陣屋をつくる。 |

|

|

|

| |

| |

新庄城以前 新庄城以前 |

| 新庄城の下から、平安時代(約1200年から1000年前)の掘立柱建物や井戸などの遺構が見つかりました。古代新川郡「石勢郷」の一集落と推測されます。出土品の中に円面硯・風字硯や墨書土器などがあることから、文書を作成する公的施設が存在していたと考えられます。 |

| 飛鳥・白鳳時代(約1300年前)の土坑があることから、その頃にここに集落が形成され始めたと推測されます。 |

| |

| |

新庄城1期-室町時代の館跡- 新庄城1期-室町時代の館跡- |

| 室町時代(約600年前)に、堀(幅2.7mから3.2m、深さ1.0m)と土塁(幅2.4m、高さ0.8m)で囲んだ館を検出しました。堀の中から中世土師器、灯明皿が出土しました。城郭研究家の高岡徹氏によれば、ここに住んだ人物は、地元の豪族と伝承される三輪氏であったと考えられます(高岡2014)。 |

| |

| |

新庄城2から3期-館から城郭へ- 新庄城2から3期-館から城郭へ- |

| 応仁の乱(1467年)前後ごろに、より大きな規模の堀(幅5.0m、深さ1.45m)と土塁(幅4.7m、高さ0.65m)が作られ、館から城郭へと作り変えられました。その後も改修が繰り返されました。堀の中から中世土師器、灯明皿、珠洲、古瀬戸、中国製青磁などが出土しました。 |

|

|

| 新庄城1期の堀・土塁 |

新庄城2期の堀・土塁 |

|

| |

| |

新庄城4期-長尾為景が布陣した城- 新庄城4期-長尾為景が布陣した城- |

| 16世紀前半には、大型の堀(幅5.0mから6.0m、深さ1.8mから2.4m)を持つ城郭に作り変えられました。長尾為景が新庄の合戦の際に構築した城と考えられます。堀の中から中世土師器、灯明皿、珠洲、中国製青白磁、中国製青磁、曲物、下駄、漆器、坩堝、鞴羽口、鉄滓などが出土しました。坩堝や鞴羽口、鉄滓などの出土から、城で武具・防具の修繕などの小鍛冶が行われていたと考えられます。 |

|

|

| 新庄城4期の堀 |

漆器 |

|

| |

| |

新庄城5期-文献にあらわれる新庄城- 新庄城5期-文献にあらわれる新庄城- |

| 16世紀中頃に城郭全体が大規模な盛土造成によって埋められ、更に大きな城郭が作られました。これが三輪飛騨守によって築城された新庄城で、文献史料にあらわれる城と推測されます。 |

| 小学校が建つ場所は古くから「御屋敷山」と呼ばれた小高い丘でしたが、校舎の建築や拡張の際に平らに削られました。そのため、当時の遺構のほとんどが失われ、残存していたのは、堀(幅7.6m以上、深さ1.3m以上)、井戸だけでした。 |

| 井戸には、火災を受けた石塔婆(墓石)などが投げ込まれており、戦火を浴びたと推定されます。 |

|

|

| 新庄城5期の井戸 |

何層も盛土造成した様子 |

|

| |

| |

遊興品 遊興品 |

| 出土品の中には、将棋駒や碁石があります。平穏時には武士達が城内で将棋や囲碁に興じていたと思われます。 |

| |

| |

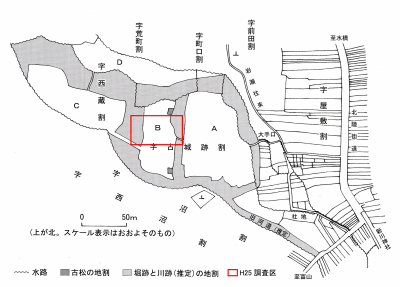

縄張推定図 縄張推定図 |

| 高岡氏が、古い地形図等から新庄城5期の城の縄張を推定復元しました。新庄城は主郭(A)・副郭(B)・出丸(C)の3郭で構成され、平成25年度調査区はB郭の北半部付近に当たります。 |

|

| 新庄城縄張推定図 |

|

| |

| |

| 参考文献 |

| |

| 新庄校下自治振興会 1975『新庄町史』 |

『新庄町史』 |

|

| |

| 高岡徹 2014 |

「戦国期における新庄城と武将の群像」『富山市考古資料館紀要』第33号 富山市考古資料館 |

|

| |

| 富山市教育委員会 2014 |

『富山市新庄城跡発掘調査概要』 |

|

|

|

| |

| |

| 関連書籍(表紙をクリックすると全国遺跡報告総覧のホームページが開きます) |

| |

|

| |

富山市教育委員会 2014

『富山市新庄城跡発掘調査概報』 |

|

|

|